La frontière entre obéir et résister ? L’accès à l’émotion.

Table des matières

1 EPS, EPV et l’expérience de Milgram : la preuve scientifique du verrouillage émotionnel

1.1 L’expérience de Milgram : une révélation troublante.

1.1.1 Empathie coupée, compassion impossible.

1.1.2 Variantes de Milgram – comment l’autorité et la langue poussent l’obéissance au sommet

1.1.3 Quand l’autorité bienveillante devient force d’inspiration.

1.1.4 Le paradoxe de l’autorité : pourquoi la voix sensible peine à s’imposer

1.1.5 Les irréductibles : quand l’empathie résiste à tout

1.2 Obéir pour ne pas devenir la prochaine victime.

1.3 Peur ou verrouillage : le résultat est le même.

1.6 Le lien direct avec les profils EPS et EPV.

1.7 L’autoritarisme : la clé du verrouillage émotionnel

1.8 L’implication dans la société contemporaine.

1.9 La banalité du mal : le regard d’Hannah Arendt

1.10 Autres expériences qui traitent du même sujet à la conclusion similaire.

1.10.1 L’expérience d’Asch (conformisme – 1951)

1.10.2 L’expérience de Zimbardo (Stanford Prison Experiment – 1971)

1.10.3 L’expérience de Libet : quand le cerveau (inconscient) agit avant nous (1980)

1.10.5 Laborit : l’inhibition de l’action, racine biologique du verrouillage émotionnel

1.10.6 Autres apports scientifiques sur l’empathie.

1.10.7 Distorsion cognitive (biais cognitif) : comment l’esprit justifie l’injustifiable.

1.11 Pourquoi l’émotion est indispensable pour résister

1.12 Résumé : Ce que toutes ces expériences montrent :

1.13 La peur, racine invisible du verrouillage.

1.14 Quand l’émotion s’éteint, l’obéissance commence.

1.16 De l’obéissance à la conscience.

1.17 Connaissance et conscience : la seule issue.

V09.1-11/25

1 EPS, EPV et l’expérience de Milgram : la preuve scientifique du verrouillage émotionnel

Le modèle EPS/EPV (Enfant Perdu Sensible / Enfant Perdu Verrouillé) (voir article wetwo.fr/invisible et wetwo.fr/enfant) propose une grille claire pour comprendre les comportements humains : certains restent connectés à leurs émotions profondes, même douloureuses (EPS), tandis que d’autres verrouillent leur sensibilité, se coupant d’une partie essentielle de leur humanité (EPV).

Mais une question restait ouverte : peut-on valider cette distinction par des recherches scientifiques solides ? L’expérience célèbre de Stanley Milgram apporte des réponses précieuses à cette question.

1.1 L’expérience de Milgram : une révélation troublante

En 1964, Stanley Milgram réalise une étude où des participants doivent administrer des décharges électriques (simulées) à une autre personne sous prétexte d’une expérience sur l’apprentissage. Contre toute attente, 62,5 % des participants obéissent aveuglément, administrant des chocs allant jusqu’à 450 volts, malgré les cris et les supplications des victimes simulées.

Ce chiffre, répliqué dans divers pays et contextes, révèle une vérité inquiétante : une majorité d’individus privilégient l’obéissance à l’autorité sur leur empathie naturelle.

Mais Milgram met également en lumière une minorité résistante d’environ 30 %, qui refuse catégoriquement d’infliger ces souffrances, démontrant ainsi une connexion intacte à leur humanité et à leur sensibilité.

1.1.1 Empathie coupée, compassion impossible

L’expérience de Milgram révèle que 60 à 70 % des participants obéissent jusqu’à infliger de la souffrance. Ce résultat ne traduit pas seulement une soumission à l’autorité : il montre une coupure empathique.

- Empathie : ressentir ce que vit l’autre.

- Compassion : transformer ce ressenti en volonté de soulager.

Quand l’empathie est verrouillée, la compassion devient impossible. C’est ce basculement qui rend l’obéissance aveugle si dangereuse.

1.1.2 Variantes de Milgram – comment l’autorité et la langue poussent l’obéissance au sommet

Milgram ne s’est pas contenté d’une seule version – il a multiplié les variantes pour tester les conditions qui modifient fortement les taux d’obéissance. Plusieurs enseignements clés en ressortent :

- Autorité ostentatoire – uniforme ou blouse : quand l’autorité est visuellement renforcée (expérimentateur en blouse blanche, parfois évoquée comme figure « quasi-militaire « ), le taux d’obéissance augmente sensiblement – on observe des sauts importants par rapport à la version standard.

→Autorité renforcée (blouse/uniforme) → les taux d’obéissance montaient en moyenne à 70 – 80 % (contre environ 62 – 65 % dans la version de base).

- Transfert explicite de responsabilité : lorsque l’expérimentateur formule clairement qu’il prend la responsabilité – phrases du type « Continuez, c’est moi qui suis responsable « – les derniers freins moraux des participants tombent. Dans ces conditions, l’obéissance peut grimper très haut, fréquemment vers 80 à 90 %, car l’acte est perçu comme « prescrit « et la charge morale déplacée.

- Mise en scène de la légitimité – discours et rôle : une personne qui parle avec autorité, en s’appuyant sur un rôle ( » je suis responsable, j’ai l’expertise « ), suffit à produire l’effet d’obéissance, même si cette personne est un intervenant ponctuel ou déguisé. La parole qui parait légitime détourne la réflexion éthique et diminue la prise en compte de la souffrance de l’autre.

- Proximité et appui institutionnel – effets modulants : inversement, l’obéissance chute quand l’autorité n’est pas visible, quand un pair donne les ordres plutôt qu’un « expert », ou quand la victime est physiquement proche. Ces éléments montrent que c’est bien la perception d’une autorité légitime et la délégation de responsabilité qui mènent à l’obéissance maximale.

→Autorité affaiblie (pair ou expérimentateur absent) → chute à 20-30 %.

En synthèse : ces variantes démontrent qu’au-delà de traits individuels, l’obéissance monte ou descend selon la construction sociale et verbale de l’autorité, uniformes, formulations de responsabilité, et discours persuasifs transforment des personnes ordinaires en exécutants automatiques. C’est précisément ce mécanisme : l’usage des mots et des rôles pour transférer la responsabilité, qui explique comment on peut, par manipulation verbale organisée, amener des individus à commettre des actes inhumains.

On voit donc très clairement que la perception de l’autorité (et les mots employés pour transférer la responsabilité) agit comme un levier déterminant.

Mais cette situation illustre aussi autre chose : si personne n’endosse le rôle d’autorité légitime, alors la voix sensible, celle qui résiste, devient invisible.

Concrètement :

- Les personnes sensibles (EPS) ne cherchent pas à s’imposer comme figures d’autorité.

- Dans un système structuré autour de l’obéissance et de la hiérarchie, leur parole est donc facilement mise de côté, puisqu’elle ne se présente pas comme une « consigne « ou un « ordre ».

- Résultat : elles sont invisibilisées au profit de ceux qui acceptent (ou recherchent) le rôle de porteur d’autorité, même si ce rôle est abusif.

la société valorise celui qui parle « en position de force « et dévalue la parole de celui qui parle « depuis sa sensibilité »

1.1.3 Quand l’autorité bienveillante devient force d’inspiration

Les variantes de Milgram montrent que l’obéissance augmente quand l’autorité se rend visible (uniforme, rôle affirmé) ou quand elle transfère la responsabilité sur elle-même ( » C’est moi qui suis responsable « ). Le taux d’adhésion peut alors atteindre 80 à 90 %.

Ce mécanisme semble terrifiant, mais il ouvre aussi une autre lecture. Si une parole sensible et bienveillante est assumée avec assurance et portée comme une responsabilité collective, elle peut dépasser le simple seuil d’écoute (50 à 60 %) et entraîner bien plus largement. Sans transfert explicite de responsabilité, la parole bienveillante plafonne autour de 50-60 % d’adhésion : ce sont ceux qui reconnaissent spontanément la valeur de l’appel.

Avec un cadre qui déplace la responsabilité ( » vous pouvez me suivre en toute confiance, je prends la charge « ), on peut atteindre 80 %, car cela neutralise les résistances internes.

La différence, c’est que dans un cas (Milgram, ou une autorité toxique), le transfert mène à la soumission aveugle. Dans l’autre (Mandela, Gandhi, Mlk), il peut être un passeur de confiance pour libérer plutôt que soumettre.

C’est ce qu’ont incarné Gandhi, Martin Luther King ou Mandela : leur autorité ne reposait pas sur la peur ni sur le contrôle, mais sur la confiance et la transparence de l’intention. Ils ne cherchaient pas à dominer, mais à libérer. Leur discours assumait pourtant une forme de direction : « Suivez-moi, je prends la charge, ensemble nous pouvons… ».

La frontière est subtile :

- Manipulation → orienter l’autre pour le soumettre, en masquant les intentions pour servir l’intérêt d’une personne ou d’un groupe de personnes ou maintenir une asymétrie de pouvoir.

- Inspiration consciente → orienter l’autre en toute clarté, transparence, avec une finalité de libération, d’égalité et de reconnexion à l’autre.

1.1.4 Le paradoxe de l’autorité : pourquoi la voix sensible peine à s’imposer

L’expérience de Milgram révèle un paradoxe qui éclaire profondément la dynamique EPS/EPV.

- L’EPV (Enfant Perdu Verrouillé) n’hésite pas à dire : « Je prends la responsabilité, suivez-moi ». En assumant ce rôle d’autorité, il obtient mécaniquement un taux d’obéissance plus élevé. Mais son intention est de contrôler, et son efficacité se met au service de la domination.

- L’EPS (Enfant Perdu Sensible), au contraire, a un réflexe éthique : il veut préserver la liberté de l’autre, il se méfie de tout rapport de pouvoir. Sa parole prend la forme : « Je te laisse choisir, je ne veux pas t’imposer ». Mais ce respect de la liberté rend son message moins efficace dans un cadre collectif : il ne déclenche pas le mécanisme psychologique de transfert de responsabilité qui entraîne l’obéissance de masse.

Ce paradoxe explique pourquoi les figures sensibles et bienveillantes sont souvent invisibilisées ou perçues comme « faibles « dans une société structurée autour de l’autorité et du contrôle. Pourtant, certaines voix comme celles de Gandhi ou de Martin Luther King ont réussi à franchir ce seuil : elles ont trouvé une manière d’assumer une autorité bienveillante, combinant transparence, respect de la liberté, et posture de responsabilité collective.

En résumé :

- L’EPV obtient l’obéissance par la promesse de sécurité et le contrôle.

- L’EPS respecte trop la liberté pour imposer, et se rend donc moins audible.

- Le défi pour les voix sensibles est d’oser assumer une autorité bienveillante qui inspire, sans tomber dans la logique de domination.

1.1.5 Les irréductibles : quand l’empathie résiste à tout

Dans l’expérience de Milgram, une minorité persistante, autour de 10 % des participants, refuse d’aller jusqu’au bout, même sous la pression maximale de l’autorité. Ces irréductibles ne sont pas des héros exceptionnels : ce sont des personnes ordinaires dont la sensibilité n’a pas pu être verrouillée.

Qu’est-ce qui les distingue ?

- Ils ont souvent vécu l’injustice dans leur chair : parce qu’ils savent ce que signifie subir, ils ne peuvent pas faire subir.

- Ils restent connectés à leur empathie : même quand l’autorité les déresponsabilise ( » Je suis responsable, continuez « ), ils ne parviennent pas à couper le lien viscéral avec la souffrance de l’autre.

- Ils obéissent à une vérité intérieure : leur « non « n’est pas un choix rationnel, mais une évidence profonde.

- Ils se méfient instinctivement de l’autorité : souvent parce qu’une expérience antérieure leur a appris que l’autorité peut être injuste, arbitraire, voire destructrice.

Ces irréductibles incarnent une exception vitale. Dans un monde où la majorité se soumet à l’autorité, ils rappellent qu’il existe toujours une conscience capable de dire non. Leur force ne vient pas d’un courage héroïque, mais d’une impossibilité intime à banaliser l’injustice.

En ce sens, ils représentent le noyau d’humanité qui empêche l’obéissance aveugle d’être totale.

L’expérience de Milgram ne révèle pas seulement la faiblesse humaine face à l’autorité. Elle montre aussi qu’une autorité assumée peut devenir un pouvoir d’inspiration. Tout dépend de l’intention : enfermer… ou ouvrir.

1.1.6 Autres variantes de Milgram

| Étude / expérience | Ce qu’elle teste ou observe | Ce que cela suggère pour le modèle d’autorité perçue |

| Hofling (1966) : expérience hospitalière d’obéissance | Des infirmières reçoivent un ordre téléphonique d’un « médecin inconnu » de donner une dose excessive d’un médicament fictif, malgré les protocoles | 21 sur 22 ont obéi, montrant que la simple figure d’autorité (médecin) suffit même en l’absence de légitimité visible forte. (Wikipédia) |

| Bickman (1974) – étude de terrain déguisement / uniforme | Dans des contextes publics, un individu en uniforme autoritaire (gardien) fait des demandes (« ramasser ce papier », etc.) et obtient plus de conformité qu’un individu en vêtements ordinaires | Cela montre que le signe vestimentaire visible seul crée une perception d’autorité légitime. (souvent cité comme étude classique dans la littérature sur le biais d’autorité) (Wikipédia) |

| Variantes de Milgram – tenue / lieu / légitimité | Milgram a testé des variantes où l’expérimentateur est en tenue normale, où l’expérience a lieu dans un bâtiment dégradé, etc. Le taux d’obéissance chute fortement quand la légitimité perçue diminue. (tutor2u.net) | La tenue, l’environnement et le statut institutionnel renforcent l’autorité perçue. |

| Milgram – la condition « relationnelle » (Relationship Condition, RC) | Milgram demanda à des sujets d’emmener un ami, ce qui modifie la dynamique ← les gens hésitent davantage | Cela montre que la relation personnelle, l’affectivité, change le poids de l’autorité impersonnelle. (MDPI) |

| Répliques modernes (Burger 2006, versions plus éthiques) | Des versions modifiées de Milgram, avec des limites éthiques (arrêt avant les niveaux extrêmes, débriefing) | On vérifie que les effets d’obéissance subsistent |

-« Imaginal replication « (réplication imaginaire de Milgram)

Une étude récente a demandé à des sujets ce qu’ils feraient dans la version classique de Milgram (en imagination). Résultat : les gens sous-estimeraient leur propre niveau d’obéissance. Cela montre que la conscience réflexive (penser ce qu’on ferait) est très éloignée du comportement réel sous pression. SpringerLink

Ce que ces études montrent

- Le conflit interne est central : beaucoup obéissent malgré un sentiment de malaise, ce qui valide l’idée d’un verrou émotionnel inconscient.

- La crédibilité perçue (statut, prestige, légitimité symbolique) joue un rôle majeur dans l’obéissance, au-delà de la simple autorité formelle.

- La distance physique / proximité visuelle modifie radicalement la force de l’autorité.

- La disparité entre ce que l’on pense qu’on ferait et ce que l’on fait réellement sous pression est un indicateur fort : la conscience intellectuelle ne prévient pas l’obéissance.

1.2 Obéir pour ne pas devenir la prochaine victime

Le ressort invisible de l’expérience de Milgram est aussi une peur archaïque :

« Si je refuse, je risque de devenir le cobaye à la place de l’autre. »

Ce réflexe de survie : mieux vaut infliger que subir, se retrouve dans bien des situations de notre société :

- Milgram → le sujet obéit de peur d’être exposé lui-même, et préfère infliger la souffrance plutôt que risquer d’être à la place du cobaye.

- Harcèlement scolaire → les témoins se rallient souvent aux agresseurs, rient avec eux, par peur d’être harcelés à leur tour. (voir article harcelement)

- Régimes totalitaires → les citoyens obéissent et dénoncent leurs voisins, non par conviction, mais par peur d’être désignés comme opposants.

- Famille verrouillée → les enfants se rallient (aliénation parentale voir article manipulation) au parent le plus autoritaire (EPV), par peur de subir le rejet ou l’humiliation qu’ils voient infligée à l’autre parent sensible (EPS).

Dans tous ces contextes, la même logique inconsciente domine : obéir, c’est survivre. Refuser, c’est risquer de devenir la cible.

Dans l’expérience de Milgram, une peur inconsciente plane : celle de devenir soi-même le cobaye si l’on refuse d’obéir. Alors beaucoup préfèrent infliger plutôt que subir. Ce réflexe archaïque explique pourquoi l’obéissance domine – et pourquoi les rares irréductibles, qui acceptent de risquer d’être la cible, incarnent une force exceptionnelle de conscience.

1.3 Peur ou verrouillage : le résultat est le même

Dans l’expérience de Milgram, deux mécanismes se superposent sans que nous puissions toujours les distinguer clairement.

- Pour certains, c’est la peur inconsciente de devenir la prochaine victime : « Si je refuse, je prendrai peut-être sa place. »

- Pour d’autres, c’est le verrouillage émotionnel : ils coupent leur empathie et transfèrent la responsabilité sur l’autorité ( » Je ne fais qu’obéir « ).

Mais au fond, peu importe la cause. Dans les deux cas, le résultat est identique : près de 90 % des participants suivent l’ordre injuste et inhumain.

C’est là le danger majeur pour nos sociétés : nous ne savons pas quelle part de la population obéit par peur, et quelle part obéit par verrouillage – mais nous savons que, tant que ces mécanismes restent invisibles, l’immense majorité peut basculer dans l’obéissance aveugle.

Seule une minorité irréductible, autour de 10 %, refuse coûte que coûte. Leur conscience empêche que l’obéissance devienne totale. Sans eux, l’humanité se réduirait à un système entièrement verrouillé.

La chaise vide attend toujours un occupant. Beaucoup obéissent pour l’éviter. Mais quelques-uns préfèrent affronter la peur plutôt que d’y asseoir leur conscience.

1.4 La chaise vide

Dans toutes ces situations, il y a toujours une chaise vide dans la pièce.

Celle du cobaye dans l’expérience de Milgram.

Celle du prochain élève qu’on peut harceler.

Celle du citoyen qu’on peut dénoncer.

Celle du parent ou de l’enfant qu’on peut humilier.

Et chacun le sait, consciemment ou non : « Si je refuse d’obéir, si je m’oppose, c’est peut-être moi qu’on mettra sur la chaise. »

Alors beaucoup préfèrent infliger plutôt que risquer de s’asseoir dessus.

Mais les irréductibles, eux, choisissent de rester debout, quitte à ce que la chaise leur soit destinée, parce qu’ils ne peuvent pas vivre en trahissant leur propre humanité.

Dans chaque société, il existe une place marquée par la peur. La plupart s’y soumettent en silence, pour ne pas la prendre. Les rares qui refusent choisissent de garder leur âme debout, même si le prix est l’isolement.

Peur de devenir la victime ou verrouillage émotionnel : peu importe la cause, le résultat est le même. 90 % obéissent à l’ordre inhumain. Seuls 10 % irréductibles rappellent que la conscience peut encore dire non.

La sortie du piège n’est pas l’obéissance, mais la connaissance et la conscience.

1.5 Alexithymie : pourquoi 38 % des ados semblent « sans mots pour leurs émotions » (et ce que cela cache vraiment)

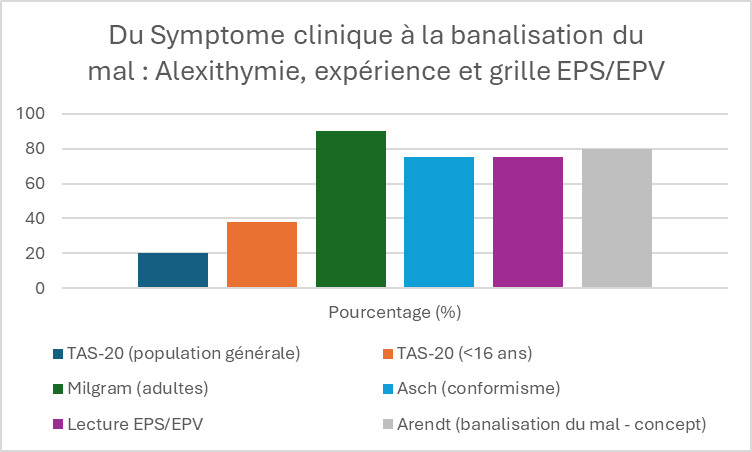

On estime qu’entre 17 et 23 % de la population a des difficultés majeures à identifier et exprimer ses émotions. Les psychologues appellent cela l’alexithymie (voir Alexithymie sur wetwo.fr) : du grec a (sans), lexis (mot) et thymos (émotion) : littéralement, « absence de mots pour les émotions ».

En France, la version validée de l’échelle de Toronto (TAS-20) permet de la mesurer. Chez les adolescents de moins de 16 ans : jusqu’à 38 % franchissent le seuil.

- Des chiffres trompeurs ?

Cela pourrait s’expliquer à première vue, par une « immaturité expressive » : les ados ressentent, mais n’ont pas encore les mots. Mais l’explication est insuffisante.

Deux biais se superposent :

- Surestimation : certains jeunes peinent simplement à trouver les mots.

- Sous-estimation : d’autres masquent ou rejettent leurs émotions, mais comme ils savent « donner les bonnes réponses », ils ne sont pas classés alexithymiques.

Résultat : le chiffre de 38 % est sans doute bien en dessous de la réalité. Car plus on grandit, plus on apprend à masquer son verrouillage émotionnel – ce qui peut expliquer la diminution des chiffres « on sait » comment répondre en devenant adulte.

- Milgram : une autre mesure du même phénomène

Les expériences de Milgram révèlent qu’entre 70 et 90 % des adultes obéissent à l’autorité jusqu’à infliger de la souffrance, ce qui implique une coupure émotionnelle massive.

Autrement dit : les tests cliniques sous-évaluent ce que l’expérience met crûment en lumière.

- Une nouvelle grille de lecture : EPS / EPV

Pour dépasser ce paradoxe, une grille propose de distinguer deux réalités différentes, souvent confondues sous le terme alexithymie :

- EPV (Enfant Perdu Verrouillé) : coupure profonde, absence réelle de ressenti.

- EPS (Enfant Perdu Sensible) : émotions présentes, mais impossibilité de les exprimer (interdiction, déni imposé).

Là où la science clinique nomme un symptôme et où Milgram révèle un comportement, cette grille permet de comprendre les racines invisibles du verrou émotionnel.

- Pourquoi c’est crucial

Confondre ces réalités entretient une illusion : on croit que seuls 17 à 23 % des individus sont touchés, alors que la majorité vit en fait une forme de coupure émotionnelle qui est masquée ou niée.

Reconnaître cette fracture est un pas essentiel pour construire une société plus lucide, capable de distinguer le silence de ressenti (EPV) du silence imposé d’expression (EPS).

1.6 Le lien direct avec les profils EPS et EPV

L’étude de Milgram permet d’appuyer scientifiquement et statistiquement les profils EPS et EPV :

- EPV (~70-90%) : Ces personnes correspondent précisément à ceux qui obéissent dans l’expérience de Milgram. Elles montrent une capacité à se soumettre à une autorité extérieure, au détriment de leur empathie naturelle. Leur fonctionnement est caractérisé par un verrouillage émotionnel profond, une orientation autoritaire marquée, et une tendance à justifier l’injustice et l’inégalité par le besoin de maintenir l’ordre ou l’autorité.

- EPS (~10-20 %) : Cette minorité correspond aux individus qui refusent d’obéir dans l’expérience. Ils préservent leur empathie naturelle, résistent activement aux injonctions autoritaires injustes, et ne peuvent pas accepter d’infliger des souffrances inutiles à autrui. Leur refus provient directement de leur sensibilité restée vivante et de leur capacité à ressentir profondément l’injustice et la souffrance.

1.7 L’autoritarisme : la clé du verrouillage émotionnel

Des recherches complémentaires en psychologie sociale (Sidanius, Pratto) montrent que les individus EPV se distinguent par une attitude autoritaire, orientée vers la dominance sociale et la défense rigide des hiérarchies. Ces attitudes se traduisent par des comportements coercitifs, intolérants et discriminants.

Les EPS à l’inverse montrent une capacité naturelle à l’empathie, une orientation vers l’égalité, la coopération et la solidarité. Ce groupe minoritaire est crucial pour la santé émotionnelle et sociale d’une société.

1.8 L’implication dans la société contemporaine

Ces résultats permettent de mieux comprendre pourquoi certaines institutions ou environnements fortement hiérarchisés attirent majoritairement des profils autoritaires. La violence, l’intolérance et la rigidité ne proviennent pas de simples « pommes pourries », mais d’un verrouillage émotionnel collectif favorisant l’autoritarisme et la domination.

L’expérience de Milgram et les recherches sur l’autoritarisme montrent clairement que le mal ordinaire, la violence banale et l’intolérance ne sont pas universels. Ils sont le fait d’une majorité émotionnellement verrouillée, soumise à l’autorité et capable de justifier moralement l’inacceptable.

- Pourquoi ces résultats sont essentiels pour le modèle EPS/EPV

L’étude de Milgram fournit des chiffres clairs :

- 70 à 90 % environ d’EPV, verrouillés émotionnellement, capables d’infliger la souffrance par soumission aveugle.

- 10 à 20 % environ d’EPS, sensibles, empathiques, résistants à l’autorité abusive.

Ces chiffres ne sont pas seulement statistiques : ils sont le reflet exact des dynamiques décrites dans le modèle EPS/EPV. Ils permettent une reconnaissance objective et scientifique de ce que le modèle explique intuitivement : le verrouillage émotionnel est réel, profond et structurel.

L’expérience de Milgram montre que, face à une autorité perçue comme légitime, près des de 70 à 90% se soumettent, même au prix d’une souffrance morale évidente. Un cinquième environ ou moins (10-20 %) résiste, refuse, ou interrompt l’expérience -ce sont les profils connectés à leur sensibilité, leur boussole intérieure (EPS). Entre ces deux pôles, une zone grise persiste, faite d’hésitations, de résistances inabouties, ou de comportements ambivalents, illustrant la difficulté à trancher pour une partie de la population. La proportion des « EPV » peut donc être estimée autour de 70 à 90%, celle des « EPS » autour de 10 à 20%, avec une minorité intermédiaire non catégorisable selon cette grille.

1.9 La banalité du mal : le regard d’Hannah Arendt

Hannah Arendt, dans son analyse du procès d’Adolf Eichmann, a forgé l’expression devenue célèbre de « banalité du mal ». Elle ne désignait pas par là un mal anodin, mais au contraire la capacité effrayante d’hommes ordinaires à commettre des actes monstrueux, non par cruauté personnelle, mais par simple conformité à un système, à des procédures ou à une hiérarchie.

Eichmann, loin d’être un monstre sanguinaire, apparaissait comme un bureaucrate appliqué, exécutant des ordres, rationalisant l’horreur, et se réfugiant dans une logique administrative qui le dispensait de penser et de ressentir. C’est précisément cette absence de conscience, plus que la présence d’une haine ou d’une violence explicite, qui rendait ses actes si terrifiants : ils étaient banalisés, inscrits dans une routine.

Ce regard rejoint directement les conclusions de Milgram. Arendt nous montre comment, à l’échelle d’une société, l’inhumain peut être normalisé, là où l’expérience met en lumière le mécanisme d’obéissance individuelle. La soumission n’est pas seulement un phénomène ponctuel sous l’effet d’une autorité, elle peut devenir un mode de fonctionnement collectif, un verrouillage émotionnel généralisé.

Ainsi, la banalité du mal n’est pas un accident de l’histoire, mais le résultat d’un processus psychique universel : la dissociation empathique. Lorsque l’émotion est mise en sourdine et que l’esprit se réfugie derrière l’ordre, la règle ou le protocole, le mal cesse d’apparaître comme tel. Il devient un simple geste accompli dans la mécanique sociale, et c’est précisément cette banalisation qui le rend d’autant plus redoutable.

1.10 Autres expériences qui traitent du même sujet à la conclusion similaire.

1.10.1 L’expérience d’Asch (conformisme – 1951)

But : Étudier dans quelle mesure un individu va suivre l’avis du groupe même si celui-ci est manifestement erroné.

Protocole :

- Un participant est placé dans un groupe d’acteurs (compères de l’expérimentateur).

- On leur montre une série de lignes de tailles différentes et il s’agit simplement de dire quelle ligne est égale à la ligne de référence.

- Les compères donnent unanimement de mauvaises réponses lors de certains tours.

- Le vrai sujet passe après eux, et doit donner sa réponse publiquement.

Résultat :

- 75% des sujets se conforment au moins une fois à la majorité, donnant une réponse fausse contre leur propre perception.

- En moyenne, 37% des réponses sont conformistes (le participant suit la majorité même quand elle a tort).

- 25% résistent toujours et donnent la bonne réponse malgré la pression du groupe.

Lien EPS/EPV :

- Les conformistes (majorité) agissent en EPV : ils sacrifient leur perception intérieure à la norme collective, souvent par peur du rejet, du conflit, ou du sentiment d’isolement.

- Les résistants (minorité) agissent en EPS : ils s’autorisent à voir, ressentir, penser par eux-mêmes, quitte à s’exposer au désaccord du groupe.

Schéma des expériences citées

1.10.2 L’expérience de Zimbardo (Stanford Prison Experiment – 1971)

But : Comprendre comment des rôles sociaux, combinés à une structure d’autorité, modifient les comportements individuels.

Protocole :

- 24 étudiants sains, sélectionnés pour leur stabilité psychologique, sont assignés au hasard au rôle de « gardien » ou de « prisonnier » dans une prison fictive à Stanford.

- Les gardiens reçoivent des instructions minimales, la situation étant structurée pour observer l’émergence spontanée des comportements.

Résultat :

- Rapidement, les « gardiens » deviennent brutaux, abusent de leur pouvoir, humilient les « prisonniers ».

- Les « prisonniers » développent anxiété, passivité, obéissance, voire dépression.

- L’expérience, prévue pour 2 semaines, est stoppée au bout de 6 jours tellement les dérives deviennent graves.

Lien EPS/EPV :

- Les gardiens abusifs incarnent le profil EPV dominant : coupés de l’empathie, fascinés par le contrôle, déresponsabilisés par le rôle social et l’autorité de l’expérimentateur.

- Les prisonniers soumis glissent dans une position d’EPS verrouillé (soumission, sidération, impuissance), sauf rares cas de résistance.

- La dynamique de groupe fait émerger une « bulle dramatique » (au sens de la grille EPS/EPV voir article Bulle Dramatique ou article amour), où chacun s’enferme dans un rôle figé.

1.10.3 L’expérience de Libet : quand le cerveau (inconscient) agit avant nous (1980)

L’être humain croit décider. Mais son cerveau, programmé par ses blessures et son environnement, a déjà appuyé sur la gâchette.

-Benjamin Libet, 1983 : le cerveau décide avant la conscience

Dans les années 1980, le neurologue Benjamin Libet réalise une expérience simple : il demande à des volontaires de bouger la main « quand ils le décident », tout en enregistrant l’activité électrique de leur cerveau (EEG).

Résultat stupéfiant :

- Le cortex moteur commence à se préparer à l’action environ 500 ms avant le mouvement.

- La conscience d’avoir « décidé » n’arrive que 200 ms avant l’action.

Notre conscience ne commande pas l’action, elle la remarque après coup.

Le cerveau (l’inconscient) enclenche l’acte, puis l’esprit rationalise et croit avoir choisi.

-Pourquoi c’est fondamental pour comprendre le verrouillage émotionnel :

L’expérience de Libet montre que, tant que nous sommes dans un schéma automatique (EPV ou comportement conditionné), tout est déjà joué avant même d’en avoir conscience. Le « libre arbitre est un récit intérieur », rarement une réalité.

Cela éclaire tous les grands classiques :

- Milgram : les sujets obéissent à l’autorité bien avant d’en comprendre les raisons.

- Laborit : l’inhibition de l’action transforme une impuissance psychique en réaction biologique.

- Stanford (Zimbardo) : les étudiants glissent vers la brutalité en quelques heures, prisonniers de leur rôle.

- Sapolsky : « Tout comportement humain est déterminé par un enchaînement complexe de causes qui précèdent la prise de conscience. »

- Le seul espace de liberté : la brèche émotionnelle

Libet nuance : il existerait « un veto » possible, une capacité à inhiber l’action juste avant qu’elle ne s’accomplisse.

Mais ce « free won’t » n’est pas une création, juste une interruption possible.

La véritable liberté, pour Libet comme pour Sapolsky, ne commence que si l’on sort de l’automatisme, c’est-à-dire si une brèche émotionnelle, une reconnexion ou une prise de conscience vient interroger le programme en cours.

L’expérience de Libet ne parle pas directement de l’ »inconscient » freudien ou psychologique, mais, en termes neuroscientifiques, on peut dire que :

- Le cerveau enclenche une action via des circuits inconscients : cortex moteurs, réseaux de l’habitude, et selon le cas, circuits émotionnels : activés chez le sensible, inhibés chez le verrouillé.

- La conscience arrive après, observe et rationalise l’action en croyant l’avoir choisie.

Ce que Libet appelle le « potentiel préparatoire » est l’activité cérébrale précédant l’acte volontaire : c’est la trace biologique de l’inconscient en action.

Deux niveaux de l’inconscient chez Libet (et Sapolsky) :

-Inconscient biologique/neural

- Réseaux neuronaux, mémoire procédurale, habitudes, schémas émotionnels appris (« verrouillages »).

- Ces processus traitent l’information hors de la conscience et préparent l’acte.

-Conscience / esprit rationnel

- Arrive après coup.

- Ne fait que « raconter l’histoire » une fois l’action amorcée.

Stéphane Charpier, dans « Descartes a-t-il eu tort ? Les nouvelles frontières du cerveau et de la conscience » (2021), explore la manière dont la neuroscience moderne remet en cause l’idée d’un « moi libre » totalement autonome. Il montre, comme Libet et d’autres, que la plupart de nos actes, de nos désirs et même de nos valeurs sont le fruit de processus inconscients, parfois automatiques, dont la conscience ne fait que prendre acte après coup.

Il existe des nuances proposées par d’autres chercheurs :

-Stanislas Dehaene (Le Code de la conscience) : il y aurait une « compétition inconsciente » entre différentes options dans le cerveau, et la conscience ne sélectionne que le « vainqueur ».

-John-Dylan Haynes : prolonge Libet en montrant que certaines décisions (même plus complexes) sont prévisibles par l’IRM fonctionnelle… jusqu’à 7 secondes avant la « prise de décision consciente ».

-Daniel Kahneman (Système 1 / Système 2) : le Système 1 (automatique, rapide, inconscient) décide ; le Système 2 (lent, rationnel, conscient) justifie ou corrige parfois.

-Sapolsky : pousse la logique jusqu’au bout : tout est conditionné par l’amont : gènes, biographie, expériences, état du cerveau à l’instant T. La conscience n’est qu’une partie émergée de l’iceberg.

En résumé ?

L’inconscient arbitre avant la conscience.

Schéma :

Déclencheur → Circuits inconscients → Décision enclenchée → Prise de conscience → Rationalisation.

Ce que l’on croit décider est souvent le résultat d’un arbitrage déjà fait par notre inconscient. La conscience arrive en bout de course, pour signer un acte déjà rédigé.

1.10.4 D’autres expériences :

Bien avant Libet, Adorno avait déjà entrevu que la soumission à l’autorité est une conséquence d’un verrouillage émotionnel né de l’enfance : la personnalité autoritaire, loin d’être un choix, est une adaptation à une éducation qui punit l’émotion.

Dans les années 1980, Bob Altemeyer a permis de mesurer ce verrouillage à grande échelle : son échelle d’autoritarisme montre que l’obéissance n’est pas un choix rationnel, mais la résultante d’un conditionnement profond, un inconscient collectif qui se met en branle dès qu’une autorité se présente.

1.10.4.1 Adorno, Altemeyer et la racine psychologique de l’autoritarisme

Adorno et l’ »Autorité » comme symptôme d’une blessure émotionnelle

- Théodor Adorno (avec Frenkel-Brunswik, Levinson, Sanford, 1950 – The Authoritarian Personality) analyse le phénomène nazi après-guerre.

- Perspective psychanalytique : l’autoritarisme n’est pas un trait de caractère neutre, mais une adaptation à une éducation parentale dure, punitive ou incohérente.

- Résultat : l’enfant, pour se protéger de la souffrance, se coupe de sa sensibilité et cherche à s’identifier à l’autorité plutôt qu’à l’empathie, il devient « verrouillé émotionnellement ».

- La « personnalité autoritaire » : rigidité, soumission à l’ordre, hostilité envers la différence… symptôme d’une vulnérabilité émotionnelle non reconnue.

Bob Altemeyer : mesurer l’autoritarisme

- Dans les années 1980, Bob Altemeyer, psychologue canadien, crée la première échelle fiable d’autoritarisme (RWA : Right-Wing Authoritarianism scale).

- Il montre que l’autoritarisme n’est pas une simple opinion, mais un ensemble stable de réactions psychologiques : soumission à l’autorité perçue comme légitime, agressivité autorisée par cette autorité, et forte conformité au groupe.

- Son travail est empirique : il prouve qu’on peut prédire l’obéissance ou le rejet de la différence (minorités, opposants, etc.) à partir d’un score d’autoritarisme, avant même toute situation concrète.

Les recherches (en 2000) de Duckitt (Nouvelle-Zélande) et Alain Van Hiel (Belgique) prolongent et approfondissent les travaux d’Altemeyer : ils distinguent deux dimensions complémentaires du verrouillage autoritaire, la soumission à l’autorité (RWA) et la dominance sociale (SDO).

Cette distinction éclaire la diversité des profils verrouillés : certains obéissent par peur, d’autres imposent par goût du pouvoir, et la combinaison des deux crée un terrain idéal pour la reproduction des systèmes d’exclusion, d’intolérance et de déni émotionnel.

1.10.4.2 Expérience de la « Dissonance cognitive » (Festinger, 1957)

- Les gens modifient leurs croyances pour réduire l’inconfort entre leurs actes et leurs convictions.

- Lien : L’EPV rationalise sa soumission, l’EPS ressent la tension et peut souffrir sans parvenir à agir.

La dissonance cognitive est un concept central en psychologie sociale, introduit par Leon Festinger en 1957. Elle désigne le malaise ressenti lorsqu’il existe un écart ou une contradiction entre nos croyances, nos valeurs et nos comportements. Ce malaise psychique pousse l’individu à rétablir une forme de cohérence, soit en changeant ses croyances, soit en modifiant ses comportements, soit en justifiant (rationalisant) l’un ou l’autre.

Expérience fondatrice :

Festinger a montré que, lorsque les gens agissent à l’encontre de leurs convictions profondes (par exemple, mentir ou nuire à autrui), ils ressentent un inconfort. Pour réduire ce malaise, ils cherchent souvent à ajuster leurs croyances (« ce n’était pas si grave », « tout le monde l’aurait fait », etc.) ou à minimiser l’importance de l’acte. Plus le malaise est fort, plus la justification sera importante.

Lien direct avec le modèle EPS / EPV :

- L’EPV (Enfant Perdu Verrouillé), pour supporter la contradiction entre ses actes (soumission, autorité, actes injustes…) et la vision positive qu’il a de lui-même, va rationaliser : il invente des raisons (« je n’avais pas le choix », « on m’a obligé », « c’est pour le bien de tous », « c’était nécessaire… ») pour maintenir une image de soi cohérente, sans accéder à la souffrance ou à la culpabilité réelle. Il verrouille la dissonance par des justifications automatiques, coupant l’accès à l’émotion sous-jacente.

- L’EPS (Enfant Perdu Sensible), au contraire, ressent la tension en pleine conscience. Il peut souffrir profondément de cet écart entre ses valeurs et ses actes, sans parvenir à le résoudre, parfois au prix d’un grand malaise, de la honte ou de la tristesse. Son fonctionnement n’est pas de rationaliser, mais de porter la dissonance parfois jusqu’à la souffrance ou la crise, tant il est difficile pour lui de « s’auto-mentir ».

Exemple concret avec le modèle EPV/EPS :

Lorsqu’un individu EPS se retrouve à devoir agir à l’encontre de ses valeurs sous pression sociale (ex : dans l’expérience de Milgram ou d’Asch), il ressent une souffrance, un tiraillement interne, une honte. L’EPV, lui, va souvent verrouiller cette dissonance en la recouvrant d’un discours justificateur, ou même en modifiant sa croyance (« si je l’ai fait, c’est que ça devait être juste », « ce n’est pas moi qui décide », « c’est la norme »).

Ce mécanisme est donc un pilier du fonctionnement psychique de l’EPV, et explique pourquoi il peut rester imperméable à la remise en question tant que le verrou n’a pas sauté. C’est aussi un facteur d’épuisement ou de souffrance chronique chez l’EPS, qui porte le poids de la dissonance en conscience, sans savoir comment la réduire sans trahir ses valeurs profondes.F

La dissonance cognitive est un moteur puissant du verrouillage émotionnel chez l’EPV et une source de souffrance chez l’EPS. Elle éclaire la différence entre celui qui justifie (pour ne pas souffrir) et celui qui souffre (par fidélité à sa sensibilité, sans trouver d’issue immédiate).

1.10.4.3 Effet spectateur (Latané & Darley, 1968)

- Plus il y a de témoins à une situation d’urgence, moins chacun se sent responsable d’agir.

- Lien : Le groupe dilue la responsabilité, renforce le verrou collectif.

1.10.5 Laborit : l’inhibition de l’action, racine biologique du verrouillage émotionnel

1.10.5.1 Qui est Henri Laborit et pourquoi est-il essentiel ?

Henri Laborit, médecin, chercheur et penseur iconoclaste, a marqué la psychologie, la biologie et la philosophie sociale par ses travaux sur le comportement, le stress, et surtout le mécanisme de l’inhibition de l’action. Si Milgram, Asch ou Zimbardo ont révélé l’obéissance, le conformisme et la brutalité comme des faits expérimentaux, Laborit apporte une explication biologique et systémique à la soumission humaine et au verrouillage émotionnel.

1.10.5.2 L’inhibition de l’action : l’expérience fondamentale

Laborit a mené des expériences sur des animaux (notamment des rats) pour observer leur comportement face au stress. Il distingue trois grandes réponses face à une agression ou une menace :

- La fuite

- La lutte

- La soumission (ou inhibition de l’action)

Lorsque ni la fuite ni la lutte ne sont possibles, l’animal (ou l’humain) s’inhibe, se fige, se soumet. Cette inhibition n’est pas anodine : elle entraîne des troubles physiologiques, des maladies, voire la mort.

Laborit observe ainsi que l’inhibition de l’action, c’est-à-dire l’impossibilité d’agir face à un danger ou une injustice, engendre un verrouillage profond du comportement et de l’émotion.

- Application à l’humain : soumission, hiérarchie et société

- Pour Laborit, la société moderne reproduit à grande échelle ce qu’il observe chez l’animal :

- L’individu placé dans un environnement hiérarchisé, où il ne peut ni s’opposer, ni s’échapper, adopte une posture de soumission automatique.

- Ce mécanisme d’inhibition, d’abord protecteur, devient chez l’humain structurel et chronique : il crée l’aliénation, la passivité, la maladie psychique et corporelle.

- Le verrouillage émotionnel (EPV), selon Laborit, n’est donc pas qu’un phénomène psychologique, mais un réflexe biologique d’adaptation à l’impossibilité d’agir ou de protester.

Ce que Laborit dit de la soumission à l’autorité :

Dans ses ouvrages (notamment L’éloge de la fuite), Laborit cite explicitement les expériences de Milgram :

- Il y voit la démonstration, chez l’humain, d’une tendance à obéir, à se soumettre ou à inhiber toute protestation lorsque l’action est jugée risquée ou impossible.

- Pour Laborit, ce n’est pas une question de morale ou de faiblesse, mais d’organisation biologique et sociale : la structure hiérarchique bloque l’expression de la sensibilité, et enferme la majorité dans une posture de verrouillage émotionnel.

1.10.5.3 Lien direct avec le modèle EPS/EPV

- EPV (Enfant Perdu Verrouillé) : Ce profil correspond exactement à l’individu qui, placé en situation de contrainte, s’inhibe, obéit, se déconnecte de sa sensibilité et de sa capacité à protester. L’inhibition de l’action devient alors un mode de fonctionnement permanent, une protection qui, à terme, coupe du vivant.

- EPS (Enfant Perdu Sensible) : Quelques individus, par nature, histoire ou circonstances, résistent, protestent ou fuient. Ils préservent ainsi leur capacité d’empathie, de révolte, de connexion à l’autre – mais cela reste la minorité.

Conclusion : Laborit, le chaînon manquant entre biologie, société et émotion

Les travaux de Laborit enrichissent profondément la lecture des expériences de Milgram, Asch ou Zimbardo.

Ils montrent que le verrouillage émotionnel n’est pas seulement un choix ou un défaut individuel, mais un réflexe archaïque et collectif, hérité du vivant.

Comprendre l’inhibition de l’action permet de :

-Déculpabiliser ceux qui n’arrivent pas à « résister » : ils ne sont pas faibles, ils sont conditionnés biologiquement et socialement à l’inhibition.

-Donner une légitimité scientifique au modèle EPS/EPV : la capacité à rester sensible ou à se verrouiller dépend à la fois du contexte, de l’histoire individuelle, et de la structure sociale.

Tableau synthétique : Le verrouillage émotionnel à travers ces grandes expériences

| Expérience | Mécanisme observé | Résultat (chiffres clés) | Lecture EPS / EPV |

| Milgram (1963) | Obéissance à l’autorité | ~70-90% obéissent, ~10-20% résistent | EPV : soumission EPS : résistance |

| Asch (1951) | Conformisme social | ~75% suivent la majorité au moins 1x | EPV : conformisme EPS : intégrité |

| Zimbardo (1971) | Rôle et déshumanisation | Abus de pouvoir, brutalité rapide | EPV : bourreau/contrôle EPS : impuissance |

| Libet (1980) | Action initiée avant la conscience | Décision prise avant la « volonté » | Automatisme inconscient, justification a posteriori |

| Festinger (1957) | Dissonance cognitive | Modification des croyances pour réduire l’inconfort | EPV : rationalisation EPS : souffrance consciente |

| Laborit | Inhibition de l’action | Soumission, passivité, maladie | EPV : inhibition chronique EPS : fuite/révolte |

| Adorno / Altemeyer / Duckitt | Autoritarisme / dominance sociale | Soumission + goût du pouvoir | EPV : verrouillage structurel |

| Effet spectateur (Latané&Darley) | Dilution de la responsabilité | Passivité accrue en groupe | EPV : suivisme EPS : intervention minoritaire |

Le basculement dans l’obéissance aveugle, la dissociation émotionnelle ou, à l’inverse, la résistance lucide à l’autorité, n’est pas le fruit du hasard. Il existe des indicateurs objectifs du déséquilibre émotionnel dans la relation : verrouillage, sensibilité, reconnaissance, projection, domination… Ces dimensions, que l’on croit subjectives, peuvent en réalité être mises en équation.

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir cette approche, une modélisation mathématique du couple EPV/EPS est proposée dans l’article wetwo.fr/math. Elle permet de quantifier le déséquilibre émotionnel qui fait basculer un individu ou un groupe dans la soumission, la violence, ou le retrait sensible.

1.10.6 Autres apports scientifiques sur l’empathie

Au-delà des expériences classiques de Milgram, Asch, Zimbardo ou Darley, d’autres recherches viennent éclairer le verrou émotionnel :

Compassion fade (Paul Slovic) : plus le nombre de victimes augmente, moins l’empathie se mobilise. C’est le paradoxe de la sensibilité collective : face à la masse, le cœur se fige au lieu de s’ouvrir.

Suppression émotionnelle (Gross & Levenson) : quand une personne refoule volontairement ses émotions, le ressenti reste présent mais le corps encaisse (stress, tension physiologique). C’est l’équivalent scientifique de l’EPS empêché : émotions bien vivantes, mais muselées dans leur expression.

Neurones miroirs (Rizzolatti, Gallese) : observer la souffrance active dans notre cerveau les mêmes zones que la vivre. L’empathie est donc biologiquement inscrite. Son absence n’est pas « naturelle », mais le fruit d’un verrouillage acquis (EPV).

Entraînement à la compassion (Tania Singer, Matthieu Ricard) : la méditation de compassion active des réseaux cérébraux spécifiques, différents de l’empathie brute. Cela montre que l’accès à l’émotion peut être restauré et cultivé.

Ces travaux confirment que l’empathie est une capacité universelle, mais qu’elle peut être inhibée, refoulée ou verrouillée, exactement ce que décrit la grille EPS/EPV.

1.10.7 Distorsion cognitive (biais cognitif) : comment l’esprit justifie l’injustifiable

Quand une action est enclenchée par nos automatismes inconscients, la conscience arrive après coup, souvent trop tard pour en être l’acteur.

Mais pour éviter la dissonance et l’inconfort psychique, notre esprit va fabriquer une justification : c’est le mécanisme de la distorsion cognitive.

- Qu’est-ce qu’une distorsion cognitive ?

La distorsion cognitive, c’est le fait de réorganiser la réalité dans notre esprit pour la rendre supportable, acceptable ou cohérente avec notre image de nous-mêmes.

Autrement dit :

Quand l’inconscient a déjà agi, la conscience invente une histoire qui rend l’action logique, même si elle ne l’est pas.

- Pourquoi ce mécanisme est-il central dans le verrouillage émotionnel ?

Il permet à chacun de justifier ses comportements, même les plus absurdes ou violents, voir les plus horribles.

Il protège de la culpabilité ou de la remise en question (ex : « J’obéissais juste aux ordres », « C’était nécessaire », « Je n’avais pas le choix » comme dans les cas des procès de Nuremberg).

Il renforce le verrou émotionnel : plus la réalité est intolérable, plus la distorsion est puissante.

Exemples :

- Expérience de Milgram : Après avoir administré des chocs, beaucoup de participants justifient leur obéissance en accusant l’expérimentateur ou en minimisant la souffrance de la victime.

- Famille verrouillée : Un parent contrôlant (qui bat son enfant) affirme qu’il agit « pour le bien de l’enfant », alors que c’est la peur ou la blessure qui pilote l’action.

- Dans la société : Les stigmatisations, exclusions ou violences sont justifiées par des discours ( « Ils l’ont cherché », « C’est la règle », « C’est pour leur bien ») qui masquent la réalité de l’automatisme.

- Exemple historique : Les procès de Nuremberg :

La puissance de la distorsion cognitive apparaît dans les grandes tragédies collectives. Lors des procès de Nuremberg, la plupart des hauts responsables nazis ont justifié leur participation aux crimes par une formule devenue tristement célèbre : « J’obéissais simplement aux ordres ».

Ce mécanisme est exactement celui mis en lumière par Milgram et analysé par Libet : l’action a été engagée sous l’effet d’un automatisme (soumission à l’autorité, peur de la sanction, verrouillage émotionnel), puis la conscience a fabriqué une justification pour rendre ce comportement supportable.

La distorsion cognitive n’est donc pas une exception du passé, mais une défense universelle de l’esprit humain pour survivre à l’insoutenable.

Les techniques de fuite, de déni et d’auto-justification d’un criminel de masse comme Klaus Barbie illustrent, de façon extrême, le mécanisme de la distorsion cognitive. Malgré la montagne de preuves, Barbie, lors de ses rares prises de parole publiques ou privées, n’a cessé de nier, de tordre les faits, d’accuser les autres, d’inventer des contrevérités, avec une froideur et un cynisme glaçants.

Ce verrouillage émotionnel absolu lui permettait de continuer à se percevoir non comme bourreau, mais comme simple exécutant, voire comme victime d’un système plus grand que lui.

Ce comportement n’est pas unique à Barbie : il est la manifestation extrême d’un mécanisme que l’on retrouve à tous les niveaux de la violence humaine, individuelle ou collective. La distorsion cognitive, ici, sert de rempart ultime contre la prise de conscience de l’horreur de ses actes.

C’est ce même processus qui opère, à une échelle différente, chez tout individu ou groupe qui doit justifier l’injustifiable pour survivre psychiquement, que ce soit lors des procès de Nuremberg, dans les mécanismes de déni familial, ou dans les violences collectives contemporaines.

- Exemple contemporain : le cas George Floyd

Ce mécanisme de distorsion cognitive n’appartient pas seulement au passé ou aux périodes de barbarie extrême. Il opère aujourd’hui à tous les niveaux dans les sociétés dites « civilisées ».

Lors de l’assassinat de George Floyd, une partie de l’opinion publique, certains responsables policiers ou politiques, ont tenté de justifier l’acte :

-en accusant la victime (« il n’aurait pas dû résister » – il ne l’a jamais fait)

-en invoquant le respect de la procédure (« il fallait maîtriser le suspect »)

-ou en minimisant la gravité de l’acte (« c’était un accident », « il n’y avait pas d’intention de tuer »).

Ces arguments sont des exemples typiques de distorsion cognitive : ils permettent de rationaliser une violence inacceptable, de s’en protéger émotionnellement, et d’éviter toute remise en question profonde du système qui la produit.

Le verrouillage émotionnel, ici, n’est pas seulement individuel : il est entretenu, voire renforcé, par le groupe, l’institution ou la société ce qui explique la difficulté à reconnaître et à réparer ce type d’injustice.

- Exemple contemporain : la loi Duplomb et le verrouillage émotionnel collectif.

Ce mécanisme n’est pas limité à l’individu. Il se manifeste de façon spectaculaire dans certains votes ou débats publics, où le refus d’écouter la souffrance, le mépris des alertes scientifiques et l’humiliation des victimes deviennent des preuves d’appartenance au groupe dominant.

Lors du vote de la loi Duplomb en 2025, alors qu’une femme gravement malade exprimait sa détresse et accusait les députés d’être « les alliés du cancer », la réponse de l’Assemblée fut un « éclat de rire méprisant », une forme de « virilisme primaire » et de « cynisme assumé » (mots rapportés par les journalistes en présence). Ici, la distorsion cognitive se fait collective : au lieu d’assumer la gravité de la décision, de reconnaître l’émotion ou l’alerte, le groupe détourne, minimise, raille, pour ne pas ressentir la part d’humanité ou la honte qui pourrait les atteindre.

Le déni, la fuite en avant, l’inversion accusatoire, l’hilarité désinvolte sont des défenses archaïques du psychisme, mais à l’échelle d’une institution ou d’un parlement : elles empêchent toute remise en question et perpétuent la violence, ici sanitaire et environnementale.

Ce type de scène, aujourd’hui largement relayé par les médias, montre que le verrouillage émotionnel n’est pas l’apanage des criminels de l’Histoire, mais bien systémique, c’est un fonctionnement courant des groupes humains, chaque fois qu’il s’agit de « protéger le groupe » ou « sauver la face » au détriment de la vérité et des plus vulnérables.

Le mécanisme est le même que dans le cas Barbie, Nuremberg, #MeToo, ou la violence familiale :

-Verrouillage émotionnel (ne rien ressentir face à la souffrance)

-Distorsion cognitive (justifier l’injustifiable, détourner le sens, inverser l’accusation)

-Rationalisation collective (« on protège les agriculteurs », « c’est la norme ailleurs », etc.)

-Fuite par le rire, la moquerie, le cynisme (éviter la honte, la remise en question)

La dissonance cognitive, théorisée par Festinger, est la forme la plus fondamentale de la distorsion cognitive (ou biais cognitif).

Tous les grands biais et mécanismes de justification qui permettent de « rendre supportable l’inacceptable » (Bandura, Beck, Kahneman, etc.) en sont des variantes ou des prolongements.

Ce mécanisme éclaire à la fois l’obéissance aveugle (Milgram, Nuremberg), la banalisation de la violence (cas George Floyd), et l’épuisement chronique de la sensibilité vraie (chez l’EPS).

C’est ce que le mouvement #MeToo est venu mettre en lumière : l’immense souffrance générée non seulement par la violence elle-même, mais par le déni collectif, la non-reconnaissance, et l’inversion accusatoire où la parole des femmes est retournée contre elles.

Le verrouillage émotionnel et la distorsion cognitive protègent l’agresseur de la honte ou de la culpabilité, mais condamnent la victime à l’isolement, au silence, ou à la honte injustifiée.

Ce phénomène, loin d’être rare, est une structure répétitive dans toutes les sphères de la société : famille, travail, institutions, médias… Il explique pourquoi tant de femmes, pendant des décennies, n’ont pas pu être entendues, et pourquoi la libération de la parole est si difficile face à la violence du déni et de la projection.

- Conséquence : un cercle vicieux

Plus le verrouillage émotionnel est fort, plus la distorsion cognitive s’installe, et plus il devient difficile de remettre en cause le système (familial, social, ou intérieur).

La distorsion n’est donc pas une faiblesse individuelle, mais un mécanisme collectif de défense qui permet à la souffrance, au contrôle ou à la violence de se perpétuer sans remise en question.

- En résumé

La distorsion cognitive ou biais est le ciment du verrouillage émotionnel.

Elle permet de transformer l’inacceptable en soi-disant logique (mais totalement irrationnelle), de rendre le passé supportable, et d’éviter la remise en question, aussi bien chez l’individu que dans le groupe.

Mais surtout, elle offre à chacun la possibilité de justifier ses actes les plus immoraux ou criminels sans jamais avoir à les confronter. Ainsi, des comportements extrêmes, jusqu’aux pires atrocités, peuvent être validés intérieurement, sans que l’auteur ne ressente la moindre culpabilité ou doute.

C’est ce mécanisme qui a permis à des milliers d’individus, lors de crimes de masse ou de génocides, d’affirmer qu’ils « n’ont fait qu’obéir aux ordres », et de continuer à vivre sans jamais remettre en question la gravité de leurs actes.

1.11 Pourquoi l’émotion est indispensable pour résister

Les expériences de Milgram ont montré que la majorité des individus se plient à l’autorité, même quand cela les conduit à faire souffrir autrui. Mais pourquoi certains continuent, et d’autres s’arrêtent ?

Les recherches d’Antonio Damasio (L’erreur de Descartes, 1994) apportent un éclairage précieux. Il a démontré que la perception et la décision ne sont jamais séparées de l’émotion :

- Quand l’émotion est bloquée, l’individu peut décrire une situation avec une logique qui semble « rationnelle », mais il est incapable d’agir humainement.

Cette pseudo-rationalité, déconnectée du ressenti, est celle qui ouvre la voie aux pires dérives : pogroms, dictatures, massacres – et bien en amont, toutes les formes de contrôle froid et écrasant, sans état d’âme. Il s’agit d’une logique irrationnelle déconnectée des émotions.

- L’émotion est à l’inverse, ce qui donne du poids et du sens à la perception : elle colore la réalité et permet la décision éthique.

Dans l’expérience de Milgram, ce mécanisme est visible :

- Les 70 – 90 % « obéissants « ont verrouillé leur émotion. La souffrance de l’autre est perçue comme secondaire, leur perception devient amputée, et l’obéissance semble « logique ». En réalité, ce fonctionnement est profondément irrationnel, car il nie le réel et la valeur humaine des faits.

- Les 10 – 20 % « résistants » sont ceux qui ont gardé l’accès à leur ressenti. Ils perçoivent la souffrance comme insupportable, et refusent d’aller plus loin malgré l’autorité. Leur décision est la véritable logique rationnelle : celle qui intègre l’émotion comme signal vital et refuse de nier les faits humains.

-70 – 90 % « obéissants » = pseudo-logique, irrationnelle, car amputée de l’émotion,

-10 – 20 % « résistants » = rationalité authentique car émotion et raison se rejoignent.

La grille EPS/EPV rejoint ici Damasio :

- L’EPV coupe son accès aux émotions pour protéger son ego et rester dans le cadre imposé par l’autorité.

- L’EPS reste relié à l’émotion, parfois douloureusement, mais c’est cette connexion qui lui permet de dire « non ».

Ainsi, Damasio fournit une explication neuroscientifique à ce que Milgram a révélé expérimentalement : la résistance ne dépend pas de l’intelligence, mais de la capacité à rester connecté à son émotion.

1.12 Résumé : Ce que toutes ces expériences montrent :

- Le conditionnement social, la pression de groupe et l’autorité produisent du verrouillage émotionnel, de la soumission et du conformisme de masse.

- Seule une minorité résiste, la proportion varie, mais on retrouve toujours une fraction d’EPS capables de rupture.

- La zone grise existe : certains oscillent, hésitent, sont ambivalents, illustrant la complexité humaine.

Derrière ces résultats comportementaux, il existe un mécanisme cérébral universel :

La blessure émotionnelle non traitée s’inscrit dans le cerveau comme un réflexe de survie : elle engage d’abord le système limbique (l’amygdale) qui peut alors verrouiller l’accès à l’émotion, et court-circuite le cortex préfrontal, empêchant la conscience d’intervenir. Ce processus vise à éviter la souffrance initiale, mais enferme l’individu dans des réactions automatiques : verrou émotionnel pour l’EPV, ou déni du rôle de sauveur et suradaptation pour l’EPS, dès qu’une situation rappelle le danger d’origine.

Pour l’EPV, la seule voie de sortie réelle du verrouillage émotionnel passe par la reconnaissance de la blessure initiale. Tant que cette blessure demeure inconsciente, le sujet reste prisonnier de ses schémas de défense (contrôle, déni, justification, emprise).

C’est la capacité à « voir » – accepter – sa blessure, à en reconnaître la trace dans son histoire, qui ouvre la brèche : il devient alors possible de comprendre comment cette souffrance a façonné ses réactions, ses choix, et ses relations.

Cette prise de conscience est la clé du cheminement vers l’humanité retrouvée, vers l’ouverture à l’autre, et la possibilité de transformer sa propre histoire.

Voici un schéma représentant le processus complet :

Trauma / blessure initiale (niée refoulée)

↓

Réflexe de survie (tronc cérébral, limbique)

↓

Verrouillage émotionnel / inhibition de l’émotion

↓

Automatisme comportemental : soumission, conformisme, violence, passivité

↓

Dissonance cognitive / justification / distorsion

↓

Collectif : rationalisation de groupe, inversion accusatoire, déni

↓

Maintien du système, perpétuation du verrou

↓

Brèche possible : choc émotionnel, expérience esthétique, relation réparatrice

↓

Reconnexion à l’empathie, à la sensibilité, à l’humanité

La psychologie moderne parle de la triade noire pour désigner les profils les plus verrouillés émotionnellement : narcissiques, manipulateurs, psychopathes. Dans cette grille, ces figures extrêmes sont le sommet visible d’un iceberg bien plus large : celui de la fermeture collective à la sensibilité, transmis de génération en génération. La véritable transformation ne passera pas par la stigmatisation de ces ‘cas extrêmes’, mais par la reconnaissance du verrouillage émotionnel ordinaire et la réhabilitation de la sensibilité vraie.

1.13 La peur, racine invisible du verrouillage

Derrière toutes les formes de verrouillage émotionnel se trouve une même racine : la peur.

La peur de souffrir à nouveau. La peur de revivre l’abandon, le rejet, l’humiliation. La peur d’être vulnérable et de ne pas survivre.

Face à cette peur, le cerveau met en place un réflexe archaïque : figer ou couper l’émotion. Ce mécanisme de survie protège l’enfant ou l’adulte à court terme, mais devient une prison quand il s’installe durablement.

- Chez l’Enfant Perdu Verrouillé (EPV), la peur se transforme en contrôle, en rationalisation, en rejet de la vulnérabilité.

- Chez l’Enfant Perdu Sensible (EPS), elle se traduit par la suradaptation, la peur de décevoir, la culpabilité d’exister « trop ».

Ainsi, la peur est le moteur caché de la dissociation empathique : elle pousse certains à obéir aveuglément (Milgram), à se conformer au groupe (Asch), ou à inhiber leur action (Laborit). Elle explique pourquoi tant d’êtres humains préfèrent s’enfermer dans des schémas absurdes plutôt que de faire face à la douleur première.

La clé n’est donc pas de supprimer la peur, mais de la reconnaître. Car une peur nommée et traversée devient une alliée : elle nous ramène à notre besoin vital de lien, d’empathie et de reconnaissance.

1.14 Quand l’émotion s’éteint, l’obéissance commence

L’expérience de Milgram reste l’une des démonstrations les plus puissantes de notre vulnérabilité à l’autorité. La majorité (EPV) obéit, verrouille son émotion et se réfugie dans la rationalisation, ce que Festinger décrit comme dissonance cognitive. Une minorité (EPS) résiste, non par intelligence supérieure, mais parce qu’elle garde l’accès à son ressenti.

C’est exactement ce qu’Antonio Damasio a montré : sans émotion, la perception s’appauvrit et la décision devient froide, mécanique. L’obéissance « logique » n’est possible qu’au prix de cette coupure émotionnelle.

La grille EPS/EPV éclaire alors le cœur du processus :

- L’EPV coupe l’accès à ses émotions, se protège par le déni et justifie son obéissance pour préserver son ego.

- L’EPS, relié à son ressenti, peut souffrir davantage, mais c’est précisément cette souffrance qui lui donne la force de dire non.

Ainsi, Milgram, Festinger et Damasio convergent : ce n’est pas l’intelligence qui détermine la résistance, mais la capacité à rester connecté à l’émotion, à la perception incarnée de la souffrance de l’autre.

Et c’est ce lien – fragile, mais vital – que notre société devrait protéger et cultiver, plutôt que d’enseigner à l’étouffer.

1.15 Liberté émotionnelle

Nous sommes tous, à des degrés divers, traversés par l’automatisme du cerveau. Mais la conscience, la sensibilité et la reconnaissance de nos propres limites sont les seules vraies portes d’entrée vers la liberté intérieure, celle qui permet d’embrasser l’humanité, la diversité, et d’aimer l’autre dans sa différence.

En définitive, la question n’est pas de savoir si nous sommes des automates : nous le sommes tous, car le cerveau prépare toujours l’action avant la conscience, que nous soyons EPS ou EPV.

Mais la vraie différence réside dans la possibilité d’accéder à ce qui se joue, de reconnaître ses automatismes, et surtout d’intégrer ses émotions, non pour les contrôler, mais pour s’ouvrir à l’autre, à la nuance, à la complexité du monde.

L’EPS n’échappe pas à l’automatisme, mais il peut le questionner, l’éclairer, s’ajuster et accueillir la différence, là où l’EPV reste prisonnier de son programme.

Le but n’est pas de devenir totalement « libre », mais d’élargir le champ de conscience et d’empathie : voir l’automate en soi, sans en être l’esclave.

Reconnaître la validité scientifique du modèle EPS/EPV grâce à l’expérience de Milgram (ainsi que les autres expériences décrites ici), c’est comprendre que la sensibilité n’est pas une faiblesse mais une nécessité vitale pour toute société humaine équilibrée.

Les EPS, malgré leur minorité numérique, portent l’espoir d’une société capable d’empathie, de coopération et d’humanité authentique. Il est urgent de valoriser, protéger et cultiver cette sensibilité pour contrer les dérives autoritaires du verrouillage émotionnel, profondément ancrées dans nos sociétés modernes.

Le véritable enjeu, c’est de sortir du « verrou » et de retrouver la pleine connexion à notre humanité sensible et consciente.

Ce n’est pas la raison qui sauvera la société de la déshumanisation, mais la brèche émotionnelle, la puissance du corps, du rituel, de la beauté, de la rencontre vraie. La société a besoin d’expériences qui court-circuitent le mental verrouillé, réactivent l’empathie, restaurent la vulnérabilité. Tant que « l’éveil » ou prise de conscience, ne sera pas intégré dans des processus collectifs bienveillants, l’humanité restera à la merci de ses verrous et de ses automatismes. La contagion de la sensibilité reste possible : c’est la grande espérance de l’aventure humaine pour le présent et le futur des générations à venir.

1.16 De l’obéissance à la conscience

Ce que révèle l’expérience de Milgram n’est pas seulement le pouvoir de l’autorité.

Elle montre la fragilité de la conscience quand elle s’abandonne à un cadre qui pense pour elle.

Mais à l’instant même où le lecteur comprend cela, l’expérience se rejoue – ici, maintenant.

Car si vous lisez ces lignes, vous êtes déjà entré dans l’expérience.

Vous devenez celui ou celle qui choisit :

- de continuer à obéir au système des automatismes,

- ou d’agir en conscience, en sachant ce que vous faites et pourquoi vous le faites.

Désormais, chaque geste, chaque mot, chaque silence devient un acte de conscience.

Vous ne pouvez plus « ne pas savoir ».

Et c’est là que la vraie transformation s’opère :

tant que vous agissiez sans savoir, vous étiez programmé ; mais dès que vous voyez, vous devenez libre.

Ainsi, la lecture devient l’expérience.

L’observateur devient le participant.

Et l’expérience de Milgram cesse d’être un test sur l’obéissance : elle devient un rite de passage vers la responsabilité consciente.

Ce texte n’est plus seulement une lecture : c’est un miroir.

En le lisant, vous n’êtes plus spectateur de l’expérience, vous en devenez le sujet.

Car comprendre le mécanisme, c’est déjà y mettre fin.

Vous ne pourrez plus obéir aveuglément, à partir de cet instant, ni être manipulé sans le savoir.

Le voile est tombé.

Vous restez libre de suivre ou de résister, mais chaque choix que vous ferez désormais sera un choix en conscience.

Et c’est tout ce que demande la vie : que l’humain cesse de réagir sans savoir pourquoi, et commence à agir en sachant ce qu’il fait.

1.17 Connaissance et conscience : la seule issue

Face aux expériences de Milgram, une vérité brutale s’impose : qu’il s’agisse de la peur de devenir la prochaine victime ou du verrouillage émotionnel, près de 90 % des individus obéissent à l’ordre injuste. Mais ce constat n’est pas une fatalité. La sortie se trouve dans deux leviers inséparables : la connaissance et la conscience. Connaître la mécanique, les découvertes de Libet sur l’automatisme du cerveau, celles de Milgram sur l’obéissance, et le rôle des blessures refoulées dans le verrou empathique – permet de déjouer l’illusion de neutralité. Et nourrir la conscience, ce feu irréductible qui brûle chez certains EPS, ouvre un espace où l’humain peut résister, non par héroïsme mais par fidélité à lui-même.

C’est en diffusant cette double clé que l’humanité pourra cesser de répéter l’obéissance aveugle, et rouvrir le chemin d’une liberté véritable.

2 Annexe

Article : https://theconversation.com/la-banalite-du-mal-ce-que-dit-la-recherche-en-psychologie-sociale-222938

https://theconversation.com/certains-individus-ont-ils-un-penchant-pour-lautoritarisme-178838

Quelques références :

Parmi les chercheurs qui ont étudié la distorsion cognitive, on peut citer Aaron T. Beck, David D. Burns, Albert Ellis, Leon Festinger (dissonance cognitive), Daniel Kahneman et Amos Tversky (biais cognitifs), ou encore Albert Bandura (désengagement moral), A Damasio. Chacun, à sa manière, a montré comment l’esprit humain réarrange la réalité pour éviter l’inconfort, la culpabilité ou la remise en question, jusqu’à justifier des actes immoraux ou inhumains.

Laisser un commentaire