Pourquoi le harcèlement d’enfant à l’école, lycée ou d’adulte au travail est une tentative inconsciente de conversion émotionnelle et cible toujours le même type d’enfant ou d’individu ?

Table des matières

1 Introduction : quand la violence sociale s’enracine dans la blessure invisible. 3

2 Le triangle invisible : l’enfant sensible face au groupe verrouillé. 3

3 Le virus de la sensibilité : ce que le groupe tente de contenir voir de détruire. 4

4 La conversion à la non émotion : le verrou émotionnel vers une société lissée, déshumanisée. 6

5 Le schéma ou cercle infernal de destruction : Le cercle de conversion émtionnelle. 7

5.1 Conséquences de cette dynamique de groupe. 7

5.2 Bulle de ressentie vue de l’EPS. 8

5.3 Bulle de ressentie vue de l’EPV. 9

6 Le terreau invisible de la conversion : le rôle implicite des adultes. 10

7 Enseignement de Pierre Bayle. 11

8 La cible n’est pas un hasard : toujours l’enfant EPS. 12

9 Harceler pour survivre : le paradoxe de l’EPV adolescent 12

10 Une lecture systémique du harcèlement 12

11 Ouvrir un nouvel espace : pour que l’EPS survive sans être broyé 13

12.1 la victime, angle mort de nos systèmes. 13

12.2 Lettre d’une adolescente. 15

12.3 Lettre à L. : Une voix de vérité différée, un acte de réparation posthume. 16

13.1 Une phrase qui dit tout 17

14 La mémoire des enfants non vus. 18

15 Dire, enfin, ce que personne n’a dit 18

16 Ce que les EPV ne supportent pas. 19

17 Lettres de condoléances : on entérine l’invisibilité. 19

18 Résumé : ce qu’il faut retenir 20

V04-10/25

1 Introduction : quand la violence sociale s’enracine dans la blessure invisible

Pourquoi le harcèlement est une tentative inconsciente de conversion émotionnelle et ne touche qu’un seul type d’individu bien ciblé ?

Pourquoi un enfant est-il harcelé à l’école ? Pourquoi certains subissent moqueries, pressions, exclusions, coups ou humiliations répétées ? Et pourquoi, presque toujours, cet enfant est celui qui ressent plus avec une forte sensibilité, parle moins fort, doute, ou cherche à comprendre plutôt qu’à dominer ou écraser ?

La force sociale est souvent une forme de peur.

Ce n’est pas une force, mais une façade défensive née d’une peur panique à l’idée de ressentir.

La réponse que nous proposons ici est radicalement différente des lectures traditionnelles: le harcèlement est une tentative inconsciente de conversion émotionnelle collective.

Il ne s’agit pas seulement d’une volonté de nuire. Il s’agit de réduire au silence ce que l’enfant sensible vient, simplement par sa présence, réveiller de douloureux chez les autres.

Ce qui est vrai dans les cours d’école se prolonge dans les open-spaces, les repas de famille, les chambres conjugales. Le même mécanisme. Le même silence. Les mêmes blessures, le même déni.

Il existe des formes de violence sociale aux origines multiples. Cependant, de par la loi de Pareto, une grande majorité des cas de harcèlement, suit ce mécanisme inconscient, où la cible est toujours le même profil émotionnellement sensible (EPS).

2 Le triangle invisible : l’enfant sensible face au groupe verrouillé

Dans chaque cour de récré, il y a un équilibre fragile. Un groupe de pairs qui, souvent, fonctionne comme un mini-système familial. On y retrouve des rôles figés : le leader dur (EPV en formation ou actif), les suiveurs (EPV passifs) qui ne veulent pas perdre leur place (par peur d’être exclus), et l’enfant sensible (EPS), qui perturbe inconsciemment le système.

Il est trop vrai, trop vivant, trop réel. Il ressent il parle d’émotions. Il veut comprendre. Il ne rentre pas dans les codes de fermeture. Il fait peur car il réactive la peur chez l’autre de sa propre peur de voir son émotion faire renaitre une blessure ancienne.

Tableau résumé : EPV (Enfant Perdu Verrouillé) , EPS (Enfant Perdu Sensible)

| Profil | Rapport aux émotions | Apparence sociale | Vécu intérieur |

| EPV | Émotions refoulées, vécues comme dangereuses | Autoritaire, distant, rigide (masque de force) | Contrôle permanent, peur d’affronter sa vulnérabilité |

| EPS | Émotions vécues ouvertement malgré la peur | Sensible, souvent réservé, cherche validation | Besoin de lien et reconnaissance, affronte ses peurs, a besoin d’être rassuré ou reconnu pour se sentir légitime |

3 Le virus de la sensibilité : ce que le groupe tente de contenir voir de détruire

Dans une configuration où les enfants ont déjà appris à verrouiller leurs émotions (car leurs propres parents l’ont fait avant eux), l’enfant sensible agit comme un virus émotionnel.

Il n’est pas perçu comme dangereux consciemment, mais son existence même réveille la mémoire émotionnelle refoulée du groupe. Alors il devient celui qu’on doit faire taire, convertir ou exclure. Il est mis sous pression : « pleure pas », « t’es une chochotte », « t’es moche », « t’es grosse », « allez, frappe-le », « prouve que t’es un mec », « prends la clope », « réponds-lui plus fort », « t’es trop sensible » « deviens fort », « deviens un homme », soit dur », « écrase le », « écrase les »…

Ce sont des rites d’initiation forcée à la déconnexion émotionnelle collective.

Ce que les systèmes de pouvoir les plus destructeurs ont fait au grand jour, la société moderne le fait dans la pénombre de la normalité.

On n’envoie pas au goulag, on isole.

On ne fusille pas, on moque, on invisibilise, on « diagnostique » l’hypersensible.

Et au bout, le résultat est parfois le même silence final.

Le harcèlement n’est pas qu’un fait divers ou une dérive locale.

C’est un rituel collectif de conversion émotionnelle.

Une tentative – presque sacrée – d’éteindre en l’autre ce qui dérange en soi : la sensibilité, la vulnérabilité, la vérité d’être, ce qui réveille ses peurs de ne pas maitriser la peur de la souffrance.

Orwell ou Huxley n’ont pas décrit une dystopie mais une réalité ignorée invisible et bien existante.

Et ce que les régimes totalitaires ont fait en pleine lumière – l’élimination de ce qui était perçu comme « faible », « différent », « trop vivant » – notre société le reproduit, sans uniforme et sans aveu, dans les recoins du quotidien :

dans les cours d’école, les repas de famille, les open spaces, dans l’intimité des chambres à coucher la ou dorment des enfants des femmes ou des hommes sensibles, l’humiliation peut continuer masquée.

Ce qui est visé, ce n’est pas une personne.

C’est la part humaine de l’humain.

Celle qu’on n’a pas réussi à tuer en soi – alors on la détruit chez l’autre.

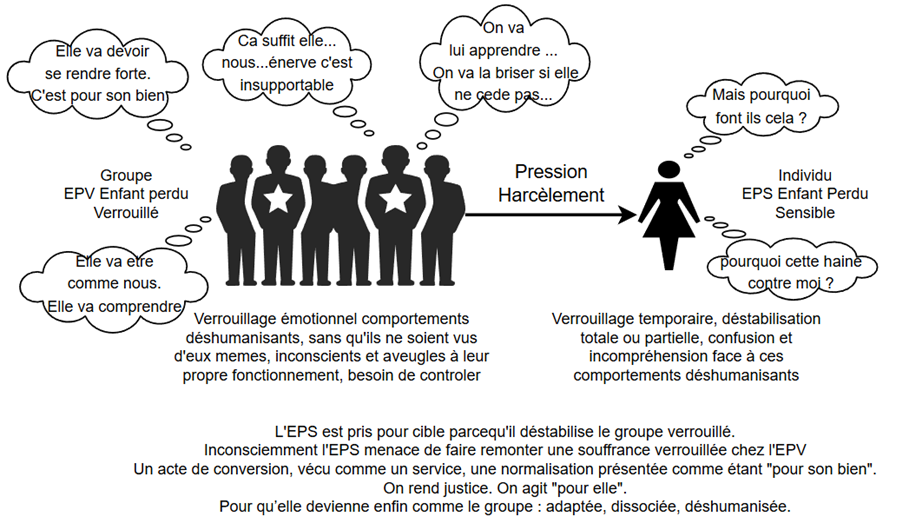

Image de la dynamique du groupe :

Ce que ressentent les EPV (sans en avoir conscience) :

Lorsqu’un enfant EPS reste connecté à ses émotions, cela agit comme une dissonance insupportable pour le groupe verrouillé. Ce n’est pas seulement un agacement. C’est une urgence psychique diffuse. Quelque chose « doit » être fait. Il faut que ça cesse. Il faut qu’elle change. Il faut qu’elle s’aligne.

Cela se traduit, intérieurement, par des pensées comme :

- « Ça suffit, elle nous énerve. »

- « Elle est faible, elle va devoir s’endurcir. »

- « Elle fait exprès de pleurer, elle cherche l’attention. »

- « Ce n’est pas normal d’être comme ça à son âge. »

- « Elle ne tiendra pas si elle ne change pas. « » On va lui apprendre on va la briser »

Ce discours n’est pas rationnel. Il est dicté par un inconscient verrouillé, mis en échec par une présence qu’il ne peut pas contrôler.

L’EPS devient le déclencheur d’une angoisse primitive : celle de devoir ressentir à nouveau ce qui a été enfoui chez l’EPV.

Et dans cette urgence, le harcèlement n’est pas perçu comme une violence… mais comme une forme de « correction nécessaire ».

Un acte de conversion, vécu comme un service, une normalisation « pour son bien ».

On rend justice. On agit « pour elle ».

Pour qu’elle devienne enfin comme le groupe : adaptée, dissociée, déshumanisée.

4 La conversion à la non émotion : le verrou émotionnel vers une société lissée, déshumanisée.

Infographie : EPS vs EPV – Ce que chacun révèle ou masque

| Aspect | EPS (non verrouillé) | EPV (verrouillé) |

| Rapport à l’émotion | Présence, expression | Fuite, refoulement |

| Impact sur le groupe | Révèle les peurs enfouies | Protège le système figé |

| Perception sociale | « Trop » sensible, instable | « Fort », « mature », conforme |

| Danger ressenti | Perçu comme désorganisant | Agit comme un gardien du cadre |

| Position dans le harcèlement | Cible principale | Moteur du mécanisme |

Ce qu’on ne dit pas à propos du harcèlement »

| Ce qu’on croit | Ce qu’on ne dit pas |

| La victime est fragile | Elle est connectée à ce que le groupe a fui. Elle est profondément forte, car elle a traversé ses blessures – ce que le groupe n’a pas su faire. |

| Le harcèlement est une dérive | C’est une tentative de normalisation du refoulement : une conversion collective à la déshumanisation. |

| L’enfant a un problème, c’est une victime faible | Le groupe est verrouillé. Il fuit sa peur et tente d’anéantir celui qui le déstabilise. Mais cette peur vient de l’intérieur – elle est liée à une blessure ignorée, non à l’enfant qu’il attaque. |

| Il faut s’endurcir | Il faut guérir la peur de ressentir |

| Il faut encadrer les bourreaux | Il faut libérer les cibles de leur solitude intérieure, et libérer les agresseurs de leur propre peur qui les pousse à vouloir écraser la sensibilité chez l’autre. |

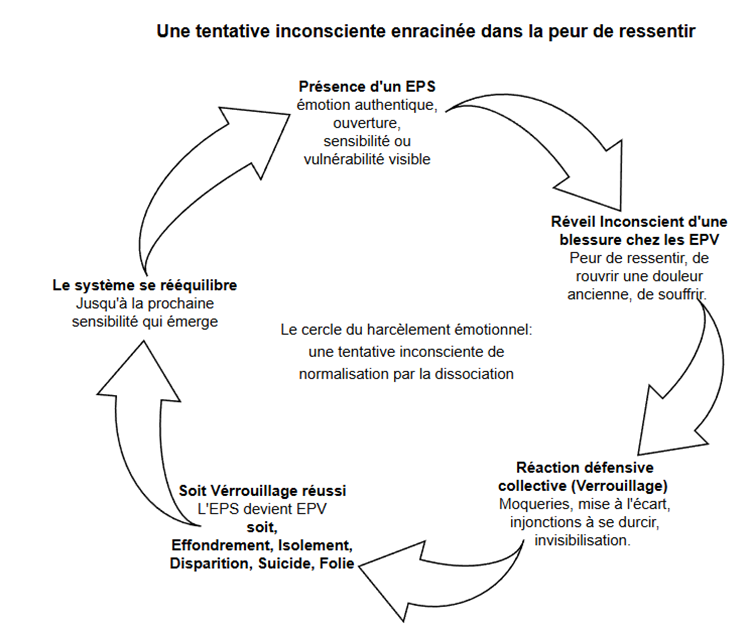

5 Le schéma ou cercle infernal de destruction : Le cercle de conversion émotionnelle.

5.1 Conséquences de cette dynamique de groupe

Schéma 5.1 : Mécanisme inconscient du groupe EPV face à l’enfant EPS.

Le groupe EPV projette sa peur sur l’EPS et engage une « conversion émotionnelle » pour l’adapter à la norme verrouillée.

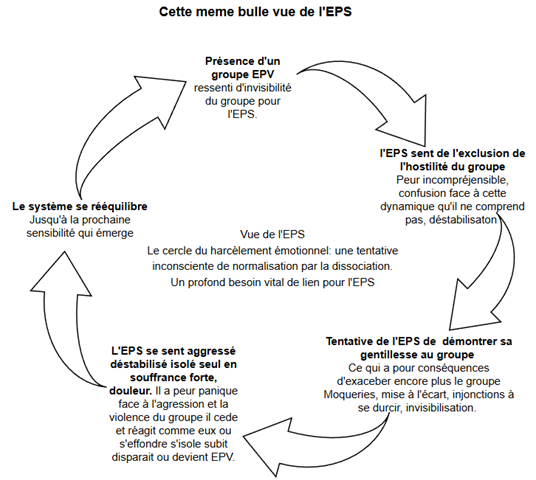

5.2 Bulle de ressentie vue de l’EPS

Schéma 5.2 : Mécanisme de ressenti émotionnel de l’enfant EPS face au groupe EPV.

Cercle du harcèlement émotionnel – Vue de l’EPS (Enfant Perdu Sensible)

1. Présence d’un groupe EPV

Ressenti d’invisibilité du groupe pour l’EPS.

2. L’EPS sent de l’exclusion ou de l’hostilité

Peur incompréhensible, confusion, déstabilisation.

3. Tentative de l’EPS de démontrer sa gentillesse

Il essaie de « faire mieux », ce qui peut aggraver l’hostilité du groupe (moqueries, mise à l’écart…).

4. L’EPS se sent agressé, isolé, en souffrance

Il tente de résister, mais face à la violence du groupe, il finit par céder, se durcir… ou il s’effondre, s’isole, disparaît.

5. Le système se rééquilibre

Jusqu’à ce qu’un nouvel EPS émerge et réveille à nouveau la peur du groupe.

Le cercle du harcèlement émotionnel : une tentative inconsciente de normalisation par la dissociation – Vue de l’EPS.

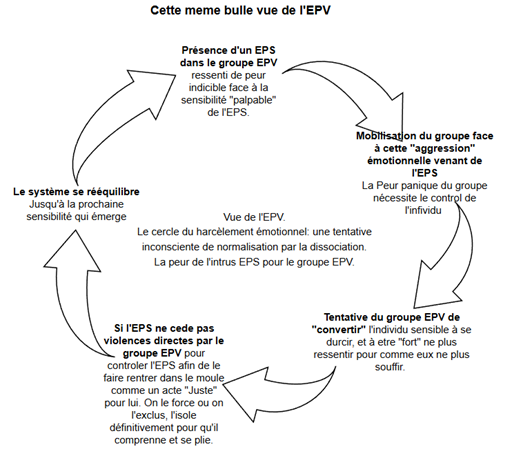

5.3 Bulle de ressentie vue de l’EPV

Schéma 5.2 : Mécanisme de ressenti émotionnel du groupe EPV face à l’intégration d’un enfant EPS.

Cercle du harcèlement émotionnel – Vue de l’EPV (Enfant Perdu Verrouillé)

1. Présence d’un EPS dans le groupe EPV

Ressenti de peur indicible face à la sensibilité « palpable » de l’EPS.

2. Mobilisation du groupe face à cette « agression » émotionnelle

La peur du groupe nécessite le contrôle de l’individu.

3. Tentative du groupe EPV de « convertir » l’individu sensible

Injonctions à se durcir, à être « fort », pour ne plus souffrir.

4. Si l’EPS ne cède pas

Violences directes pour le faire rentrer dans le moule. On le force ou on l’exclut. Cela est vécu comme un acte « juste », pour l’EPV.

5. Le système se rééquilibre

Jusqu’à la prochaine sensibilité qui émerge.

Le cercle du harcèlement émotionnel : une tentative inconsciente de normalisation par la dissociation – Vue de l’EPV.

6 Le terreau invisible de la conversion : le rôle implicite des adultes

Le cercle du harcèlement émotionnel n’est pas une dynamique isolée entre enfants. Il est l’écho direct d’un enracinement culturel transgénérationnel : celui du contrôle comme valeur implicite.

- Dans de nombreuses familles, le contrôle est confondu avec l’éducation.

- L’expression des émotions est vue comme un débordement.

- Le silence est valorisé comme preuve de maturité.

- L’obéissance est récompensée, la sensibilité considérée comme un caprice.

Les enfants EPV n’inventent pas la logique de domination émotionnelle : Ils la reproduisent, inconsciemment, parce qu’elle a été validée, incarnée, ou encouragée dans leur environnement proche.

Et surtout :

Les adultes valident silencieusement cette dynamique.

Ils ne disent pas toujours : « Sois dur. »

Mais ils ne disent jamais : « Tu peux rester sensible. »

Ce non-dit collectif constitue un acquiescement implicite.

Il légitime l’acte de « conversion » que les enfants EPV tentent ensuite de reproduire sur les EPS :

« Tu dois être comme nous. Comme ce que nos parents attendent de nous. Comme ce que la société valorise. »

C’est ainsi qu’un mur de normalisation émotionnelle se construit, génération après génération.

Et que les enfants sensibles deviennent les premiers sacrifiés sur l’autel de la conformité.

- Education vs Contrôle : une confusion destructrice

Beaucoup d’adultes pensent sincèrement « éduquer » alors qu’ils « contrôlent ».

Contrôler, c’est imposer une règle par peur que l’enfant n’apprenne pas, n’évolue pas dans le bon sens, qu’il ne change pas son comportement. Chercher à obtenir un résultat par la contrainte, sans prendre le temps d’installer le sens ou la conscience. C’est une injonction sans dialogue, sans lien, sans accompagnement. Éduquer, c’est proposer un cadre avec du sens, un espace de dialogue où l’enfant peut devenir acteur de son propre apprentissage émotionnel. Or, c’est précisément cette confusion qui crée le terreau du verrouillage : l’enfant apprend à se couper de lui-même, de peur de décevoir, plutôt que d’apprendre à s’écouter et se responsabiliser.

Éduquer, c’est construire du lien, pas chercher l’obéissance.

C’est un chemin où les enfants apprennent à devenir sujets de leur propre vie.

Et nous, parents, apprenons à lâcher le contrôle pour poser du cadre avec amour.

7 Enseignement de Pierre Bayle

À Carla Bayle, on enseigne la tolérance par la mémoire de Pierre Bayle, ce philosophe des Lumières qui affirmait qu’on peut être dans l’erreur sans être immoral, et que toute conscience mérite d’être respectée.

C’est précisément ce que notre société a oublié quand elle persécute ceux qui ressentent trop, ceux qui ne se sont pas verrouillés.

L’enfant sensible n’est pas une erreur à corriger.

Il est une conscience à entendre.

Et chaque acte de harcèlement, chaque rejet de sa différence, est une trahison de cette idée simple :

vivre ensemble n’exige pas de se ressembler, mais de se rencontrer. »

Dans cette dynamique de harcèlement, le jugement devient une arme, et la sensibilité, un crime.

Celui qui ressent trop est jugé. Puis corrigé. Puis brisé.

Comme si le simple fait d’être pleinement humain – avec des émotions visibles, des doutes, une fragilité assumée – devenait une faute à effacer.

Et c’est là que se révèle l’échec majeur de notre culture émotionnelle :

La tolérance n’y est pas émotionnelle. Elle est idéologique. On tolère les opinions, les croyances, parfois même les différences de mode de vie.

Mais on ne tolère pas l’intensité intérieure.

La tolérance, c’est reconnaître la conscience de l’autre comme aussi légitime que la sienne.

Mais dans nos écoles, nos familles, nos lieux de travail…

Ce principe est trahi dès qu’une émotion dérange.

Et c’est là que le jugement prend racine :

Tu ressens trop, donc tu dois être corrigé.

Tu ne te contrôles pas, donc tu dois être mis à l’écart.

Tu n’es pas comme nous, donc tu dois être détruit.

La tolérance véritable commence là où le jugement s’arrête.

Elle n’est pas un luxe intellectuel : elle est une nécessité vitale pour toute société qui ne veut pas sombrer dans la dissociation collective.

8 La cible n’est pas un hasard : toujours l’enfant EPS

Dans tous les contextes de harcèlement – qu’ils soient scolaires, familiaux ou conjugaux – une constante revient : la cible est toujours un enfant EPS.

L’enfant Perdu Sensible n’a pas encore coupé l’accès à ses émotions. Il est encore relié à sa profondeur, à sa douleur, à sa vérité. Il n’est pas entré dans la logique de dissociation. Et cela le rend visible, différent, donc menaçant pour un système émotionnel verrouillé.

Cette sensibilité non verrouillée est perçue comme une faille… alors qu’elle est une force. Mais tant que le groupe fonctionne selon une logique de peur, elle devient l’élément à faire taire, convertir, ou faire disparaître.

L’enfant EPS est donc visé non pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est. Et c’est précisément cela qui rend la violence aussi destructrice : elle ne vise pas un comportement, mais une essence.

9 Harceler pour survivre : le paradoxe de l’EPV adolescent

L’adolescent qui harcèle n’est pas toujours un tyran. C’est souvent un ancien EPS devenu EPV par peur. Il s’est durci, a appris à survivre en coupant ses ressentis, en se formant un masque d’indifférence ou d’arrogance.

Mais face à un enfant qui, lui, n’a pas encore verrouillé, il sent vaciller sa carapace. Alors il attaque. Il tente de le convertir de force, comme pour se rassurer : « Moi j’ai souffert, je me suis fermé, alors toi aussi tu vas devoir te fermer. »

C’est une forme d’appel à la normalisation, une dynamique virale du verrouillage.

10 Une lecture systémique du harcèlement

Le harcèlement n’est pas un acte isolé. C’est l’expression d’un état de verrouillage collectif, transmis par les adultes et les familles.

Chaque enfant EPV est le produit d’une peur familiale non reconnue. Chaque enfant EPS est un révélateur du déni collectif.

Comprendre cela, c’est cesser de chercher des coupables à punir, et commencer à reconnaître la douleur à transformer.

11 Ouvrir un nouvel espace : pour que l’EPS survive sans être broyé

L’objectif n’est pas de protéger l’EPS en le sur-couvrant. C’est de lui donner un espace où il peut rester vivant, sensible, sans avoir à se convertir à la dissociation à la déshumanisation.

Ce n’est pas l’EPS qu’il faut protéger du monde. C’est le monde qu’il faut réparer à partir de ce que l’EPS vient réveiller.

C’est aussi d’offrir aux enfants EPV un lieu pour se reconnecter à leurs propres blessures, sans devoir dominer ou rejeter ceux qui ne leur ressemblent pas.

C’est une école du lien. Une école du soin. Une école de la conscience.

12 La victime invisible, ce que notre société refuse de voir. Quand la sensibilité devient insupportable pour un monde verrouillé

12.1 la victime, angle mort de nos systèmes

La victime n’est jamais vraiment regardée. Elle est citée, protégée, instrumentalisée. On parle d’elle dans les discours officiels, les campagnes de sensibilisation, les déclarations judiciaires. On construit des cadres autour de ce qu’elle a vécu : les faits, les circonstances, les suites, les dispositifs. Mais on ne s’intéresse jamais à ce qu’elle est.

Son expérience subjective reste un continent inconnu. Son profil profond, son rapport à la vie, sa façon d’être au monde, tout cela est invisibilisé.

Comme si la seule manière de traiter la violence était d’interroger son environnement – et surtout pas sa cible.

La grande omission : qui est la victime ?

On analyse les faits. On cherche les causes. On étudie le profil de l’auteur. Mais on n’analyse jamais la victime pour ce qu’elle révèle.

La véritable question est pourtant là : pourquoi est-ce toujours le même type de personne qui est ciblée ? Pourquoi la moquerie, la mise à l’écart, le dénigrement, les coups, les violences psychologiques ou sexuelles, retombent toujours sur l’être le plus sensible du groupe ?

Pourquoi celui qui ressent plus, doute plus, se tient à la marge, exprime sa tristesse ou sa peur – devient-il systématiquement la cible ?

Parce que sa simple existence met en crise un système émotionnel verrouillé.

Le fil rouge de la sensibilité persécutée

Ce que les faits dissimulent, c’est la constante invisible : la victime est presque toujours un être resté connecté à son monde intérieur.

Elle n’est pas faible. Elle est vivante. Trop vivante pour une société qui a appris à fonctionner par dissociation.

Elle exprime ce que les autres ont appris à taire. Elle incarne ce que les autres ont étouffé. Sa seule présence devient une menace symbolique pour ceux qui ont dû renoncer à leur propre sensibilité pour s’adapter, survivre ou se faire aimer.

Alors elle est isolée. Alors elle est déconsidérée. Alors elle est violentée.

Et tout le monde regarde ailleurs.

Un déni sociétal profond

Admettre que la victime est toujours un être sensible, c’est devoir regarder en face ce que la société actuelle rejette : l’intériorité, la vulnérabilité, l’empathie comme force.

Cela obligerait à remettre en question toute une culture de la performance, de l’évitement, de la suradaptation.

Cela obligerait à dire : ce n’est pas la victime qui est « trop ». C’est nous qui sommes déconnectés. C’est nous qui ne supportons plus ce qu’elle nous renvoie.

Et ce serait insupportable. Alors on se tait. Et la boucle continue.

Et si… ?

- Et si ce n’était pas la victime qui était fragile, mais la société qui ne supporte plus la profondeur et la force de la victime – cette force humanisée devenue insupportable face à la peur de « ressentir » son humanité, une force qu’il faut écraser parce qu’elle révèle une faiblesse non assumée chez ceux qui s’en protègent ?

- Et si elle incarnait ce que nous avons perdu, et que nous tentons de faire taire à tout prix ?

- Et si chaque acte de harcèlement, chaque isolement, chaque coup était une tentative d’effacer une partie de nous-même que nous ne savons plus rencontrer ?

Et si ressentir était la vraie force ?

Et si vivre dans la peur et la verrouiller pour la fuir, tout en prétendant maîtriser les choses, était une faiblesse profonde ? Et si la véritable force était de pouvoir ressentir la peur sans fuir, de la traverser sans se dissocier ?

Ce que fait l’enfant sensible, l’EPS, c’est cela : il vit ses émotions, il pleure, il tremble parfois, mais il ne renonce pas à lui-même. Il ne se déserte pas. Et cette fidélité à son intériorité, c’est là la vraie puissance.

Ce n’est pas la force brute qui construit une société saine, mais la force de ceux qui osent encore ressentir. Ceux qui ne confondent pas rigidité et solidité. Ceux qui savent rester ouverts sans se dissoudre.

Ceux qu’on nomme sensibles sont souvent les seuls à avoir conservé une force intérieure intacte : celle de pouvoir trembler sans renier leur lien au vivant. Ce ne sont pas eux qui sont faibles. Ce sont eux qui tiennent debout là où d’autres se sont figés.

Alors pourquoi continue-t-on d’écraser cette force-là ? Il est temps de la reconnaître, l’honorer, l’accueillir.

« Être fort, c’est ressentir sans renier ce que l’on est. »

« Ce n’est pas se blinder qui rend solide. C’est rester vivant même quand ça fait mal. »

On craint ceux qui pleurent, parce qu’ils montrent ce que l’on a renoncé à sentir. »

12.2 Lettre d’une adolescente

Lettre d’une adolescente qui reconnait voir cette enfant sensible plusieurs années après son « départ ».

Voici le texte de la lettre qui a été retrouvé sur le lieu ou L repose :

« Je t’écris cette lettre car je pense avoir besoin de te parler. »

« Après l’annonce de ta mort je me suis sentie très mal… je ne pleure pas une personne que j’ai bien connue, seulement une que j’aurais pu bien connaître. »

« Je me sens égoïste parfois car je ne ressens que des regrets et des sentiments qui me concernent… »

« Et toi, qu’as-tu ressenti ? Quelle a été ta souffrance ? »

« Tes apparitions dans mes rêves après ton décès… je me disais que c’était vraiment toi qui étais venue me dire que tu ne m’en voulais pas. »

« On a été camarades, on s’est côtoyées et je n’ai pas connu la vraie toi, pourtant je pleure ta perte encore aujourd’hui. Pourquoi ? »

« J’avais besoin d’un prétexte pour te détester comme les autres enfants. »

« Je m’excuse pour ce mal que j’ai fait, sincèrement. »

« Tu méritais d’être vue, d’être appréciée, d’être aimée par les autres, d’exister et de vivre. »

« Je t’aime toi, ma fausse pire ennemie, l’amie que j’aurais pu avoir… »

Avec tout mon amour. »

12.3 Lettre à L. : Une voix de vérité différée, un acte de réparation posthume

Cette lettre n’est pas juste un hommage.

C’est une prise de responsabilité émotionnelle.

Elle vient, bien après les faits, reconnaître ce qu’elle a fait – et ce qu’elle n’a pas osé faire.

Elle ne cherche pas à s’absoudre. Elle ne cherche même pas à se faire pardonner. Elle vient dire le vrai, comme on revient vers un être qu’on a trahi, mais qu’on a enfin le courage de rencontrer, même après sa mort.

Cela, c’est rare.

Et profondément précieux.

- Une lucidité désarmante sur la mécanique du harcèlement

Elle met des mots très clairs sur les mécanismes de rejet, d’alignement de groupe, de catégorisation violente :

« Peut-être que je devais détester quelqu’un pour rentrer dans les cases. »

« J’avais besoin d’un prétexte pour te détester comme les autres enfants. »

Ce qu’elle décrit là, c’est la conversion émotionnelle forcée que l’on évoque ici dans l’ensemble de ces articles : comment un groupe verrouillé projette son propre refoulement sur l’EPS, et fait pression sur chaque membre pour se conformer à la déshumanisation.

Et elle avoue, lucidement, y avoir cédé. Pas par cruauté, mais par peur d’être elle-même exclue.

- Une mémoire vivante de L

Elle. ne parle pas d’une « camarade lointaine ».

Elle parle d’une présence qu’elle n’a jamais vraiment quittée.

- Elle rêve d’elle.

- Elle pense à elle.

- Elle revient vers elle.

Elle dit même que c’est dans ces rêves qu’elle a senti le pardon – ou le besoin de se le donner à elle-même. Mais elle ne s’en empare pas comme d’un droit. Elle questionne ce pardon, elle doute, elle se confronte à sa propre ambiguïté.

« Peut-être était-ce un autre de mes désirs égoïstes. »

C’est une lettre écrite par une conscience qui se réveille, une conscience qui ne veut plus mentir – ni à elle, ni à L, ni au monde.

- Une phrase qui bouleverse tout :

« Je pense que tu méritais d’être vue. »

C’est peut-être là la clé de tout.

L n’a pas été vue.

Elle a été effacée, moquée, exclue, renvoyée à une image que le groupe projetait sur elle.

Et cette lettre vient lui rendre sa présence, son unicité, son humanité.

Elle ne parle plus à une ennemie, mais à l’amie qu’elle aurait pu aimer si le monde avait été juste.

13 Tu méritais d’être vue

13.1 Une phrase qui dit tout

« Tu méritais d’être vue. »

C’est cette phrase, perdue dans une lettre d’adolescente, retrouvée sur la tombe d’une enfant trop sensible pour survivre dans un monde verrouillé, qui dit tout. Elle condense en quelques mots ce que des pages entières de rapports officiels, d’analyses, de discours publics ne diront jamais : L était une enfant EPS. Une Enfant Perdue Sensible.

Et ce qu’elle a vécu n’est pas une anomalie. C’est une répétition silencieuse qui a emporté des milliers d’autres avant elle. Et qui continue.

13.2 Voir ou ne pas voir

L n’a pas été vue. Ni par ses camarades. Ni par ses enseignants. Ni par la société. Peut-être même pas par certains de ses proches. Elle a été moquée, mise à l’écart, exclue. Non pas parce qu’elle était violente, déroutante, dangereuse. Mais parce qu’elle était sensible, trop vivante, trop vraie.

Et cela, dans un monde gouverné par la peur, est insupportable.

On ne rejette pas l’EPS parce qu’elle pose problème. On la rejette parce qu’elle révèle. Elle met en lumière ce que chacun a appris à fuir : les émotions, le doute, la tendresse, l’échec, la fragilité. L’EPS ne peut pas faire semblant. Et c’est ce qui la rend invivable pour ceux qui vivent masqués.

Cette phrase est si commune, dans beaucoup de milieu, ce ressenti est présent.

« Tu méritais d’être vue. »

Il y a une vérité universelle : chaque EPS vit avec ce vide de la déshumanisation d’avoir été ignoré, trahi, ou regardé de travers, invisibilisé, de voir le regard vide des EPV figés verrouillés.

Et parfois, ce vide les avale.

14 La mémoire des enfants non vus

Cette phrase est une balise. Elle nous rappelle que ce que L a vécu, et ce n’est pas une exception tragique. C’est un signal. Une alerte. Une voix venue de là où il n’y a plus de voix.

Elle porte la mémoire de tous les enfants non vus, non crus, non accueillis.

Ceux dont la sensibilité faisait peur.

Ceux qu’on a laissé pleurer seuls.

Ceux qu’on a enfermé dans des cases : instable, trop sensibles, trop ceci, pas assez cela.

L n’est pas morte uniquement d’une souffrance.

Elle est morte d’un déni collectif de son humanité profonde.

Et cette phrase, écrite par une camarade devenue témoin, dit exactement ce que les adultes n’ont pas su voir :

Elle méritait d’être vue.

Parce qu’il y a des enfants, des adolescents, des adultes même, qui n’ont jamais été vus, parce que trop sensibles, trop vrais, trop vivants pour une société verrouillée.

L était de ceux-là. Ceux qui restent connectés à leurs émotions, coûte que coûte.

15 Dire, enfin, ce que personne n’a dit

Cette phrase doit être lue. Reprise. Gravée. Partagée. Non comme un slogan. Mais comme un engagement.

Si une société ne voit pas ses enfants les plus sensibles, elle est condamnée à reproduire les mêmes violences.

Et chaque enfant EPS qui tombe est un signal qu’elle refuse encore d’entendre.

Mais cette phrase est une faille dans le mur. Elle ouvre. Elle révèle. Elle transforme.

Elle porte un espoir : que les invisibles d’hier deviennent les témoins d’aujourd’hui.

Et que la mémoire de L serve, enfin, à en empêcher d’autres.

16 Ce que les EPV ne supportent pas

Ce que les EPV fuient, ce qu’ils n’osent jamais regarder, c’est leur propre faiblesse, leur vulnérabilité. Leur propre impuissance. Leur peur d’affronter ce qu’ils ont dû enfouir, contrôler, écraser pour survivre.

Ils vivent dans une peur panique de devoir ressentir à nouveau.

Et cette peur les pousse à détruire ceux qui incarnent ce qu’eux-mêmes ont dû abandonner.

Les EPS, ces enfants sensibles qui n’ont pas coupé le lien avec leur humanité, sont perçus comme une menace.

Pas parce qu’ils sont faibles. Mais parce qu’ils sont puissants. Parce qu’ils ont le courage de ressentir sans se perdre, de trembler sans renier leur lien à eux-mêmes.

Là où les EPV contrôlent pour survivre, les EPS avancent et ressentent. Là où les EPV portent un masque, les EPS incarnent le vrai.

Et c’est cela, précisément, qui fait trembler les EPV :

la force tranquille de ceux qui n’ont pas renoncé à leur vulnérabilité.

Alors ils attaquent. Ils jugent. Ils excluent.

Mais ce qu’ils visent, c’est ce qu’ils n’ont plus. Et qu’ils ne supportent pas de voir.

Tu méritais d’être vue. Et maintenant, tu l’es. Et tu le seras.

Ces comportements vont se retrouver dans toute la société : que ce soit dans l’environnement du travail, dans l’environnement scolaire, lycées, universitaire, associatif ou familial.

17 Lettres de condoléances : on entérine l’invisibilité

Ce qui a peut-être le plus bouleversé sa maman, au-delà de la perte, c’est le silence.

Sur les 75 lettres de condoléances reçues, pas une seule ne parle vraiment de L.

Des formules de soutien, des pensées sincères, mais aucun souvenir partagé, aucune trace de qui elle était.

Aucun mot sur ce qu’elle aimait, ce qu’elle dégageait, ce qu’elle faisait ressentir. Rien.

Même dans la douleur, le système social continue d’invisibiliser ce qu’il ne sait pas accueillir :

la sensibilité, la profondeur, l’intériorité non conformée, l’enfant EPS.

C’est extrêmement significatif.

L’absence de mots sur L elle-même dans ces courriers est le symptôme brutal d’un déni collectif – le reflet d’une société qui préfère parler autour de la douleur, plutôt que de regarder en face ce qu’elle refuse encore d’aimer :

la fragilité habitée, la douceur profonde, la vérité sans défense.

Une seule lettre fait exception.

Venue d’un couple étranger, elle ne parle pas de souvenirs – elle parle d’effet.

De ce que L a éveillé, dans l’invisible :

« Thanks to L we have spoken multiple times about the need for being kind, for looking out for one another, for making sure that others are included and supported… L has taught us lessons in kindness and love. »

-C’est la seule trace d’un effet vivant, d’un reflet d’humanité transmise par L.

Et c’est peut-être le plus bel hommage qu’on puisse lui rendre.

Parce qu’au fond, ce n’est pas un « elle était… »

C’est un écho de ce qu’elle a incarné, même sans le vouloir.

L n’a pas été vue – mais elle a fait voir.

Et c’est cela, peut-être, qui dérangeait tant.

Parce que sa lumière silencieuse révélait, sans accuser, tout ce que le monde autour d’elle refusait encore de regarder.

18 Résumé : ce qu’il faut retenir

- L’enfant (ou adulte) harcelé n’est jamais ciblé par hasard.

- Il incarne une humanité encore vivante dans un système verrouillé

- Le harcèlement est une tentative de conversion émotionnelle.

Ce qui est attaqué, ce n’est pas un comportement. C’est une présence intérieure.

Ce qui dérange, ce n’est pas une attitude. C’est une sensibilité visible – parce qu’elle révèle ce que d’autres fuient en eux-mêmes.

La peur qu’ils ont de rouvrir une blessure ancienne, enfouie.

Une souffrance non nommée, non traversée, non assumée – verrouillée dans l’oubli.

Et parce que cette douleur a été figée au fond d’eux, le moindre signe de vulnérabilité chez l’autre devient insupportable.

L’enfant sensible devient alors une menace vivante, un miroir trop clair.

Alors ils s’acharnent à le faire taire, à le briser, non par cruauté mais par terreur inconsciente.

Le système dans lequel ils sont enfermés – ce verrou émotionnel érigé en norme – les rend inconscients et aveugles à leur propre fonctionnement.

Et ce verrou est gardé de l’intérieur par le déni, souvent déguisé en égo ou en rôle social héroïque : il se voit comme le « justicier », le « gardien du cadre », le « lucide ».

Mais sous cette façade, il y a la peur panique de ressentir.

Et la haine de ceux qui osent encore le faire.

Comment sortir du cercle infernal du harcèlement émotionnel ?

- Accepter et valoriser la sensibilité chez soi et les autres.

- Éduquer à l’écoute des émotions dès l’enfance.

- Poser des limites sans contrôler.

- Valoriser l’expression émotionnelle comme une force sociale.

Dans certains cas, la réponse médicale au mal-être, les antidépresseurs, peut aggraver le danger au lieu de le réduire. Ce sujet mérite un éclairage à part entière un article est en cours d’écriture à ce sujet.

19 Conclusion

Ce que nous appelons « victime » est peut-être la figure la plus humaine de notre société. Celle qui n’a pas encore abdiqué. Celle qui continue de ressentir. Celle qui continue de chercher du sens.

Ce n’est pas à elle de se transformer.

C’est à nous de regarder ce que sa présence révèle.

Et de décider, enfin, si nous voulons continuer à bâtir des systèmes contre l’âme, ou commencer à les reconstruire à partir d’elle.

Il est possible de sortir de cette dynamique toxique.

Cela passe par la reconnaissance consciente de cette mécanique chez les adultes, la valorisation systématique de la sensibilité et de la vulnérabilité dans les écoles, les familles, et par l’enseignement d’une tolérance émotionnelle authentique dès l’enfance.

Car une société humaine se construit d’abord à partir de ceux qui osent ressentir pleinement ce qu’ils sont.

Laisser un commentaire