Le paradoxe : les vraies victimes se taisent, les bourreaux parlent fort.

Table des matières

2 « C’est celui qui dit qui est » : une sagesse oubliée de l’enfance.

3 La sidération de la victime.

4 Le réflexe projectif du bourreau

6 Quand l’inversion devient structurelle.

7 Identifier la vraie source de l’accusation.

7.1 Le signe révélateur : l’accusation elle-même.

8 Pourquoi la société s’y laisse prendre.

9 Pour sortir de cette impasse.

V02-05/25

1 Introduction

Pourquoi cette inversion trouble autant la perception collective ?

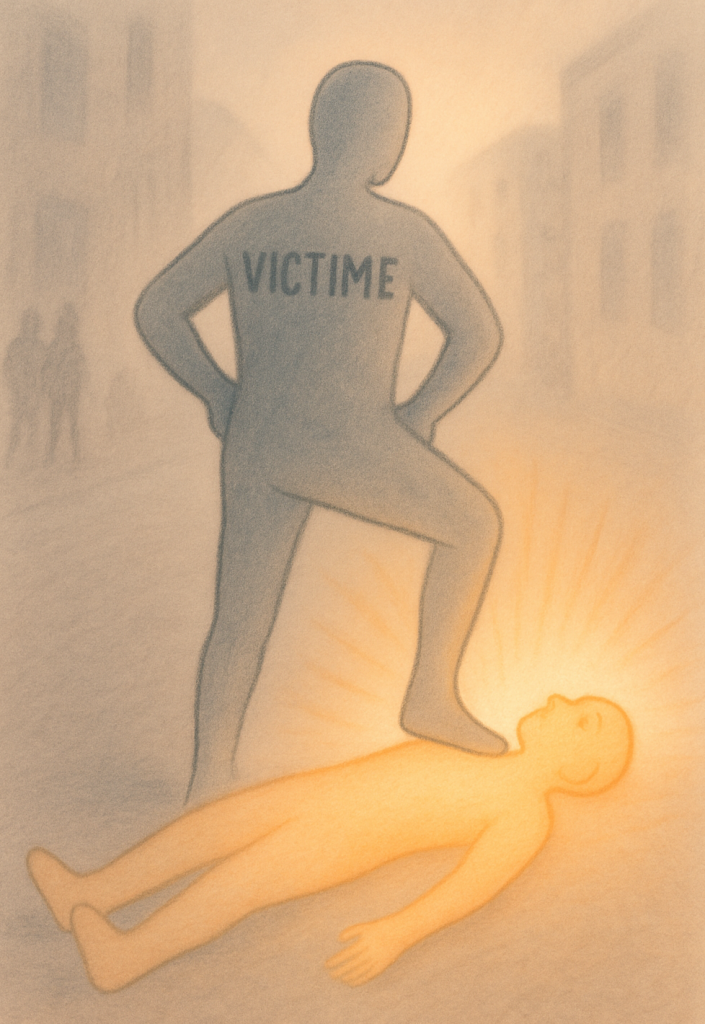

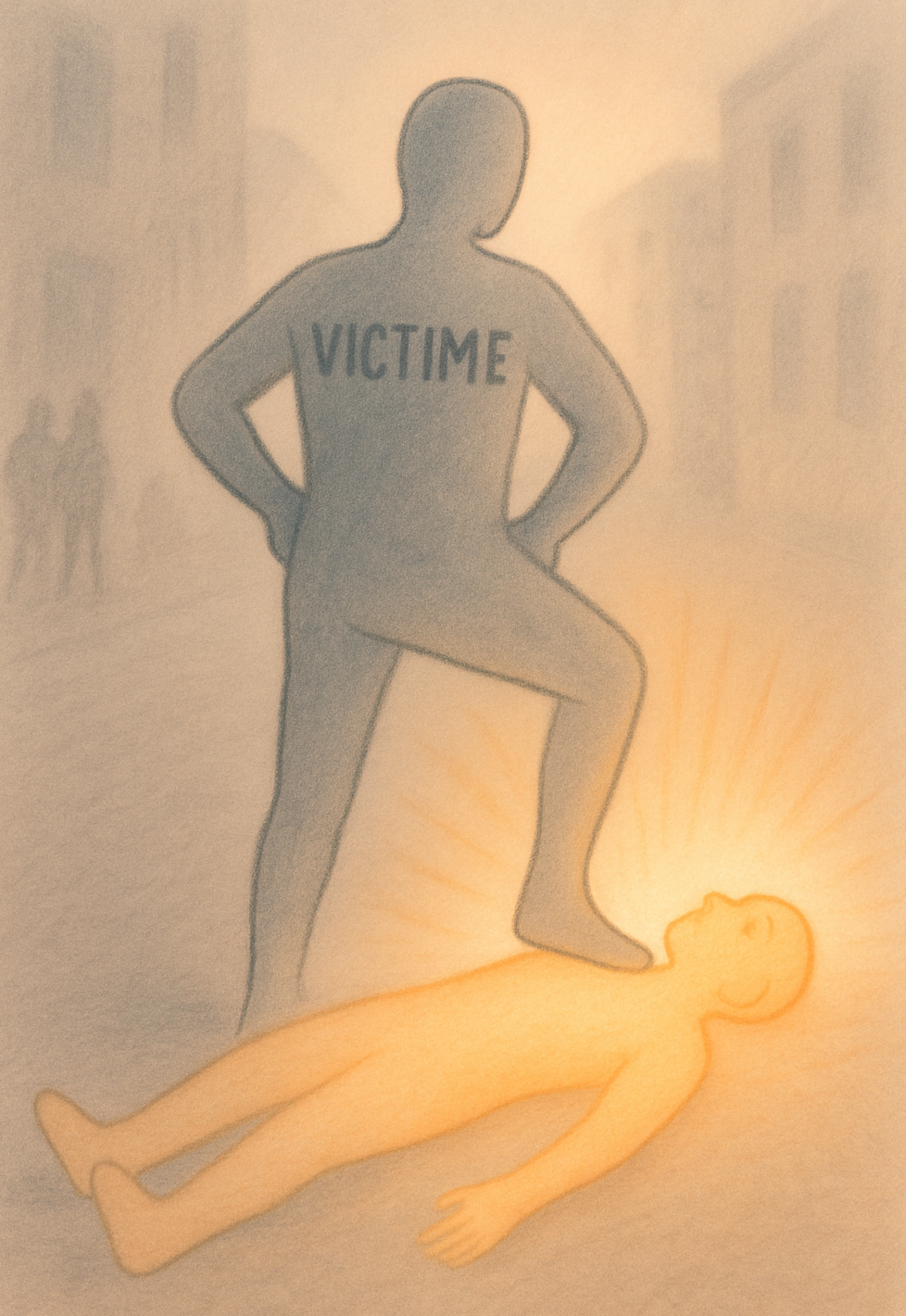

Il existe un renversement aussi ancien que destructeur : bien souvent, c’est le bourreau qui accuse, et la victime qui se tait. La société s’y laisse piéger. Pourquoi ? Parce que l’assurance, la parole forte, le discours structuré créent l’illusion de la légitimité. Et parce que la victime, elle, doute, tremble, hésite – et finit par paraître moins crédible.

Cette inversion accusatoire est l’un des mécanismes les plus toxiques et les plus mal compris de nos dynamiques humaines. Elle est au cœur du verrouillage émotionnel, du déni collectif, et des formes modernes de manipulation relationnelle.

2 « C’est celui qui dit qui est » : une sagesse oubliée de l’enfance

« C’est celui qui dit qui est. »

Cette réplique enfantine, souvent moquée ou ignorée, contient pourtant une vérité bien plus profonde qu’il n’y paraît. Elle exprime, dans un langage brut, une intuition du mécanisme de projection : l’idée que celui qui accuse projette souvent sur l’autre ce qu’il ne peut pas voir en lui-même.

L’enfant, encore connecté à ses ressentis, perçoit l’incohérence émotionnelle d’un autre enfant qui accuse, juge, ou critique à tort. Il ne sait pas encore mettre des mots sur ce qu’il ressent, mais il le sent : quelque chose sonne faux.

Alors il répond, presque par instinct : « C’est toi, en fait. Tu parles de toi. »

Cette phrase, dans sa simplicité, protège l’enfant. Elle est une tentative de rétablir un équilibre.

Mais plus tard, cette conscience se perd. L’enfant apprend à douter de lui-même. Il s’adapte. Il se verrouille. Et il oublie.

Réhabiliter cette phrase, aujourd’hui, c’est peut-être retrouver un bout de cette sagesse perdue.

Celle qui ne confond pas vérité et attaque. Celle qui sent que les accusations infondées parlent davantage de celui qui accuse que de celui qui écoute.

3 La sidération de la victime

La vraie victime ne veut pas être victime. Elle ne veut pas être vue comme faible, plaintive, ou réduite à son histoire. C’est pourquoi elle commence par se taire. Par se justifier. Par douter d’elle-même.

Quand la blessure est trop profonde, trop intime, trop irréconciliable avec l’image qu’elle se fait du lien ou de l’amour, elle entre en sidération. Le corps parle, mais la parole ne vient pas.

Ce silence n’est pas un mensonge. C’est une tentative de survie.

4 Le réflexe projectif du bourreau

À l’inverse, le véritable agresseur – qu’il soit violent, dominateur, ou manipulateur – agit souvent avec une clarté stratégique déconcertante. Il accuse vite. Il accuse fort. Il accuse en premier.

Pourquoi ? Parce qu’il sait, confusément, qu’il doit créer un écran. Un brouillard émotionnel. Il projette sur l’autre ce qu’il ne peut pas assumer en lui. Il installe un doute, une confusion, une tension.

Et dans cette tension, il reprend le pouvoir. C’est cela, l’inversion accusatoire : faire porter à la victime le poids de sa propre violence.

5 Qui accuse, et pourquoi ?

Il y a un paradoxe cruel dans la dynamique victime-bourreau :

Les vraies victimes mettent souvent des années à parler. A dénoncer. A poser des mots. Pourquoi ? Parce que leur première réaction est la sidération, la honte, le doute de soi. Elles ne veulent pas être vues comme des victimes.

Elles veulent comprendre. Justifier. Réparer. Ou simplement survivre.

Le bourreau, lui, accuse très vite. Très fort.

Il retourne la charge. Il dénonce, projette, attaque. Il utilise l’accusation comme un mécanisme préventif pour éviter toute remise en question.

Et le pire, c’est que ce renversement fonctionne souvent.

Celui qui accuse en premier est perçu comme sûr de lui, dominant, « raisonnable ».

Celui qui doute est perçu comme flou, émotionnel, instable.

Ce renversement est une mécanique bien huilée du verrouillage émotionnel collectif.

C’est pourquoi il est si difficile de faire entendre la voix des vrais blessés.

Et c’est pourquoi remettre en lumière cette asymétrie est un acte de vérité.

6 Quand l’inversion devient structurelle

Ce mécanisme ne se limite pas à des relations individuelles. Il se généralise dans les groupes, les institutions, les systèmes :

- Dans l’entreprise, le salarié harcelé est accusé de ne pas être « assez professionnel ».

- Dans la famille, l’enfant sensible devient « trop fragile », « trop intense ».

- Dans la société, la minorité stigmatisée est tenue pour responsable des tensions qu’elle subit.

C’est un mécanisme d’invisibilisation. Celui qui souffre devient le problème. Celui qui agresse devient la référence. Et tout le système le renforce.

7 Identifier la vraie source de l’accusation

L’inversion accusatoire est un mécanisme toxique par lequel l’agresseur retourne son propre comportement contre l’autre. Ce qu’il fait subir, il l’accuse l’autre de l’avoir fait. La victime devient le « coupable », et le véritable agresseur se présente comme une victime.

Mais pourquoi ce mécanisme fonctionne-t-il si bien ?

Parce que l’inconscient du bourreau, incapable de contenir sa propre dissonance (le décalage entre ses actes et son image de soi), projette cette dissonance sur l’autre. Ce qu’il refuse de voir en lui-même, il accuse l’autre de le posséder.

C’est une forme de vengeance déguisée en acte juste.

L’esprit justifie l’agression en se disant qu’il agit pour « réparer » une injustice, pour « se défendre », ou pour « protéger » des valeurs. Mais en réalité, il transforme sa propre violence en devoir moral.

7.1 Le signe révélateur : l’accusation elle-même

Un élément symptomatique permet de démasquer ce mécanisme : l’accusation précise.

Très souvent, l’accusation projetée révèle exactement la nature du délit réel de l’accusateur. Ce qu’il reproche, il l’a déjà commis. Ce qu’il dénonce, il le cache en lui-même.

La véritable clé, pour comprendre l’inversion accusatoire, est donc de prendre au sérieux les mots de l’accusation. Non comme une vérité sur la cible, mais comme un aveu inconscient de l’agresseur.

Quand une accusation surgit avec une telle force, il est essentiel de se poser une question dérangeante :

« Et si cette accusation n’était pas une défense… mais une dissimulation ? »

Très souvent, l’accusation première révèle la projection la plus intime. Celui qui accuse cache ce qu’il redoute qu’on découvre en lui.

C’est là qu’il faut enquêter. Non pas sur ce qui est dit, mais sur d’où cela est dit.

Identifier la vraie source de l’accusation :

Le type même de l’accusation permet de déduire le méfait orchestré par l’accusateur dont il veut s’absoudre.

8 Pourquoi la société s’y laisse prendre

Parce que l’assurance est valorisée.

Parce que la parole forte est crue.

Parce que la fragilité est suspecte.

Mais surtout parce que la société elle-même est verrouillée émotionnellement. Elle ne sait pas quoi faire d’une personne qui tremble, qui pleure, qui ne sait pas formuler ce qu’elle ressent. Elle préfère le discours bien calibré – même s’il est faux.

9 Pour sortir de cette impasse

Il faut d’abord reconnaître l’asymétrie émotionnelle :

- Celui qui accuse en premier n’est pas toujours celui qui a raison.

- Celui qui se tait n’est pas toujours celui qui a tort.

- Celui qui doute est souvent celui qui ressent encore.

Réhabiliter le doute, le silence, la parole fragile – c’est restaurer une forme de justice émotionnelle.

Il faut apprendre à écouter autrement. Non ce qui est dit avec force. Mais ce qui est tu avec douleur.

10 Conclusion

Tant que l’inversion accusatoire ne sera pas reconnue, les vraies blessures resteront étouffées. Les vrais agresseurs continueront à se présenter comme des victimes. Et ceux qui cherchent simplement à comprendre, à guérir ou à relier, seront perçus comme des menaces.

Comprendre cette mécanique, c’est reprendre le fil de la vérité humaine. C’est refuser que la voix la plus forte écrase celle qui tremble. C’est, enfin, donner une chance à l’écoute réelle.

Parce qu’au fond, le mal commence souvent là : quand celui qui fait mal réussit à faire croire qu’il souffre. Et que celui qui souffre n’ose plus rien dire.

Laisser un commentaire