Table des matières

1 Introduction – Le chemin de l’Enfant Perdu Sensible (EPS)

2 l’Enfant Perdu Sensible (EPS) : Une sensibilité en exil

2.1 De la sensibilité à l’hypersensibilité.

2.2 Ce que disent les chercheurs.

2.3 Le monde vu à travers un cœur non blindé.

2.4 Les pièges de l’EPS : entre adaptation et effacement

2.8 Le silence et l’effacement

2.10 Ce que ces pièges ont en commun :

3 Les trois pièges intérieurs de l’EPS.

3.1 Le rôle de victime comme « refuge connu ».

3.2 Le piège du rôle de sauveur

3.3 L’EPS devient son propre bourreau.

3.4 Voici quelques clés pour aider l’EPS à sortir de sa boucle victime/sauveur/bourreau intérieur

3.4.1 Sortir de la boucle : pistes pour l’EPS.

4 Déjouer ces mécanismes : 5 clés pour reprendre le pouvoir

5 Les ressources de l’EPS : ce qu’il peut offrir au monde.

5.2 Une empathie fine et profonde.

5.3 Une créativité singulière.

5.4 Une quête sincère de sens.

5.5 Une capacité de réparation intérieure.

6 Cheminer vers soi quand on est EPS.

6.1 Nommer ce que l’on vit, sans se juger 17

6.2 Distinguer ce qui m’appartient de ce que j’absorbe.

6.3 Poser des limites douces mais claires.

6.4 Comment poser des limites efficacement tout en respectant ta sensibilité ?

6.4.1 Comprendre pourquoi c’est difficile pour toi

6.4.2 Stratégie simple : La méthode « STOP ».

6.4.3 Adopter la règle du « test émotionnel ».

6.4.4 Poser des limites avec ses enfants.

6.4.5 Accepter que tout le monde ne respectera pas tes limites

6.5 Créer des espaces de régulation.

6.6 S’entourer d’êtres qui reconnaissent la sensibilité comme une force.

6.7 Le potentiel guérisseur de l’EPS.

7 L’EPS et le couple un lien toxique.

7.1 L’Enfant perdu verrouillé: celui qui a coupé ses émotions.

7.2 L’enfant perdu sensible : celui qui ressent trop.

7.3 Pourquoi ces deux-là se retrouvent ?

7.4 Comment sortir de cette dynamique ?

8 Schéma de fonctionnement de l’Enfant perdu sensible.

8.1 Comment l’aider à sortir de cette boucle infernale ?

9 Education parentale vs éducation animale.

9.1 L’Enfant Perdu Sensible et l’Enfant perdu verrouillé: la domestication psychologique.

9.2 L’Enfant Perdu Sensible : un être domestiqué émotionnellement

9.2.1 Stress émotionnel de l’EPS : l’anticipation permanente du danger

9.2.2 Comment l’EPS peut-il apaiser ce stress ?

9.3 L’Enfant perdu verrouillé : l’animal domestiqué qui a intégré son conditionnement

9.4 Différence clé entre l’Enfant Perdu Sensible et l’Enfant Perdu Verrouillé.

9.6 La pensée des invisibles – Jankélévitch et les Enfants Perdus Sensibles.

V04-06/25

1 Introduction – Le chemin de l’Enfant Perdu Sensible (EPS)

Il y a des êtres pour qui tout est plus intense.

Un regard, un mot de travers, une vibration dans l’air, une tension dans la pièce… tout se capte, tout se ressent. Ces êtres-là ne sont pas « à fleur de peau » : ils sont la peau.

On les appelle sensibles, parfois hypersensibles.

Mais ce mot, souvent utilisé à la légère, masque une réalité plus profonde : celle d’une connexion vive au monde intérieur et à celui des autres, qui devient douloureuse lorsque cette sensibilité n’est pas reconnue, accompagnée, ou simplement respectée.

L’Enfant Perdu Sensible (EPS), c’est l’enfant resté ouvert, mais qui n’a pas trouvé d’espace sûr pour habiter son émotion.

C’est l’adulte d’aujourd’hui qui continue à ressentir fortement, mais qui doute de la légitimité de ce qu’il ressent.

C’est celui ou celle qui a appris à se taire, à s’adapter, à lisser, à faire « comme si »… tout en brûlant de l’intérieur.

Cet article ne parle pas d’un « problème », ni d’un « profil à corriger ».

Il parle d’un trésor non reconnu, d’une intelligence émotionnelle non valorisée, et d’un chemin de réparation douce pour retrouver sa place – sans se perdre dans l’autre, sans se couper de soi.

Ce n’est pas un manuel. C’est un miroir tendre, tendu à ceux qui se sont trop souvent sentis « trop ».

2 l’Enfant Perdu Sensible (EPS) : Une sensibilité en exil

L’EPS est un être qui ressent beaucoup, souvent trop pour son environnement. Ce n’est pas un être faible : c’est un être sans armure, dans un monde qui n’accueille pas la vulnérabilité.

2.1 De la sensibilité à l’hypersensibilité

La sensibilité n’est pas une faiblesse.

C’est une capacité naturelle à percevoir le monde de manière fine, profonde, intuitive. Elle permet de ressentir ce qui est subtil, invisible, souvent inaudible pour d’autres : les ambiances, les émotions, les contradictions non dites.

Elle est un don… mais un don qui devient lourd à porter lorsqu’il n’est ni reconnu, ni accompagné, ni protégé.

Quand la sensibilité ne trouve pas d’espace pour s’exprimer librement, elle se transforme.

Elle s’intensifie, se tend, se fragilise. Elle devient hypersensibilité – non pas par essence, mais par surcharge émotionnelle accumulée.

L’hypersensibilité, ce n’est pas « être trop ».

C’est ressentir intensément dans un monde qui ne sait pas contenir cette intensité.

C’est percevoir au-delà des mots, mais être jugé pour cela.

C’est vouloir du lien sincère, mais se heurter à des murs d’indifférence ou de jugement.

L’EPS n’est pas hypersensible par nature.

Il est hypersensible par manque d’espace d’expression émotionnelle sécurisante.

Ce n’est pas un tempérament excessif, c’est une sensibilité restée vivante dans un monde verrouillé.

2.2 Ce que disent les chercheurs

Des chercheurs comme Elaine Aron ont montré que certaines personnes présentent une sensibilité neurobiologique plus marquée.

Ce n’est ni une maladie, ni une anomalie. C’est une forme d’intelligence émotionnelle et sensorielle :

- pensée plus profonde,

- réactivité élevée au stress,

- grande capacité d’empathie,

- attention accrue aux détails subtils.

Mais sans reconnaissance, cette sensibilité devient douloureuse. L’EPS absorbe tout, sans filtre, jusqu’à l’épuisement. Il vit dans un monde qui lui reproche son propre ressenti, et cela peut générer :

- de la culpabilité,

- une suradaptation,

- une tendance à s’effacer,

- ou à exploser.

- A retenir :

L’EPS n’a pas un « problème d’émotion ».

Il a une émotion vivante, dans un environnement émotionnellement anesthésié.

Sa souffrance ne vient pas de ce qu’il ressent, mais de l’absence de place pour le ressentir en paix.

2.3 Le monde vu à travers un cœur non blindé

L’EPS perçoit les non-dits, les ambiances, les incohérences… mais n’a pas toujours les mots pour les exprimer.

Il cherche la paix, le lien, la sécurité, mais est souvent perçu comme instable, trop fragile, ou dérangeant.

2.4 Les pièges de l’EPS : entre adaptation et effacement

Quand on est Enfant Perdu Sensible, le danger ne vient pas seulement de l’extérieur.

Il vient aussi de ce que l’on met en place pour survivre à l’absence de reconnaissance intérieure.

Et parmi ces stratégies, certaines deviennent des pièges invisibles, qui nous enferment dans des rôles ou des fonctionnements qui nous éloignent de nous-mêmes.

Voici quelques-uns de ces pièges récurrents que l’EPS rencontre souvent :

2.5 La suradaptation

L’EPS apprend très tôt à « ne pas faire de vagues ».

Il capte les attentes, les humeurs, les tensions… et s’ajuste constamment pour éviter le conflit, le rejet ou la dissonance.

Il devient un expert du caméléon : il sait ce que l’autre veut entendre, devine ce qu’il ne faut pas dire, anticipe les non-dits.

Mais à force de se plier, il s’oublie.

Il se conforme, mais ne s’affirme plus.

Il est aimé pour ce qu’il donne, mais jamais vu pour ce qu’il est.

Sacha anticipe chaque soir le retour de son conjoint. Elle prépare soigneusement le repas, range entièrement la maison, lance le lave-vaisselle, fait tourner une machine à laver, étend le linge, s’occupe des devoirs des enfants, et prend même rendez-vous chez le médecin pour l’un d’eux la semaine suivante. Elle gère également les factures à payer et les chèques à remplir.

Malgré cette charge intense, elle n’a pas pu prendre le temps d’avancer sur ses propres projets. Elle espère le faire en soirée, après avoir terminé toutes les obligations familiales.

Lorsque son conjoint rentre, il lui propose de sortir au restaurant ou au cinéma. Elle accepte immédiatement, non parce qu’elle en a vraiment envie, mais pour ne pas risquer de le décevoir ou de provoquer son mécontentement.

2.6 Le besoin de validation

Privé de reconnaissance stable, l’EPS cherche à être confirmé de l’extérieur :

« Est-ce que ce que je ressens est juste ? »

« Est-ce que j’ai le droit d’être blessé par ça ? »

« Est-ce que je suis trop ? »

Ce besoin de validation est humain.

Mais il devient un piège lorsque l’avis de l’autre remplace sa propre boussole intérieure.

Il suffit alors qu’un EPV le juge ou le ridiculise, et l’EPS s’effondre, persuadé d’avoir « encore mal réagi ».

Voici un exemple révélateur :

Émile discute avec sa conjointe et ses enfants. Il évoque un nouvel article scientifique alertant sur les pesticides et l’effondrement inquiétant des populations d’insectes, un phénomène susceptible de provoquer des crises agricoles et alimentaires majeures.

Sa conjointe lui répond immédiatement qu’il « cherche toujours à avoir raison », sous prétexte qu’il utilise des références scientifiques. Ses enfants reprennent l’accusation, validant la remarque de leur mère.

Émile ne comprend pas cette réaction. Plutôt que de défendre son intention première – informer, partager une inquiétude sincère et donner une information, discuter, il doute de lui-même. Il s’excuse alors sans autre explication, validant implicitement les projections reçues comme s’il s’agissait de faits réels.

Cette scène illustre clairement comment l’EPS, confronté à une inversion accusatoire, finit par chercher la validation extérieure au détriment de sa propre vérité émotionnelle et intellectuelle.

2.7 L’hyper-empathie

L’EPS ressent l’autre parfois plus qu’il ne se ressent lui-même.

Il entre dans la peau de l’autre, capte ses blessures, ses contradictions, son besoin d’amour.

Et il excuse, pardonne, comprend, même quand l’autre le blesse, l’écrase ou le déstabilise.

Ce don peut devenir un piège, car l’EPS perd sa frontière.

Il confond l’amour avec le sacrifice.

Et dans certaines relations, il devient le réceptacle des projections ou des douleurs de l’autre.

Voici un cas de figure particulièrement révélateur :

Aline excuse son conjoint après qu’il l’a frappée. Elle accepte ses justifications : « C’est de ta faute, tu m’as provoqué ». Elle comprend son histoire douloureuse, ses blessures d’enfant, et en déduit que sa violence est simplement l’expression maladroite d’un trauma non résolu. Elle pense même pouvoir le guérir par son empathie.

Cette hyper-empathie, proche d’un syndrome de Stockholm émotionnel, est certes une grande force humaine, mais elle comporte une limite incontournable : la violence n’est jamais acceptable, sous aucune justification.

Des limites doivent être posées clairement, fermement et rapidement. Si un individu est incapable de reconnaître son comportement violent à cause de son verrouillage émotionnel (profil EPV), la seule solution saine est souvent de quitter cet environnement toxique.

Rappel essentiel :

On ne peut pas forcer un EPV structurellement verrouillé à prendre conscience de son comportement, mais on peut se protéger en refusant d’en devenir la victime.

Quand il y a accusations répétées ou reproches de l’EPV, c’est une dynamique pernicieuse, car la victime, dotée d’une forte empathie, croit sincèrement être responsable du problème, tandis que l’autre, souvent en insécurité, projette ses propres blessures sous forme de critiques, de dénigrements ou de jugements.

2.8 Le silence et l’effacement

Pour éviter le conflit, l’EPS apprend parfois à se taire.

À ne plus parler de ce qu’il vit, parce que « personne ne comprendra », ou « ça va trop déranger ».

Mais ce silence, qui protège à court terme, le coupe de son expression vivante.

Il devient invisible, même pour lui-même.

2.9 L’auto-doute permanent

L’EPS doute non pas de ses intentions, mais de sa légitimité à ressentir.

Est-ce que je suis trop sensible ?

Est-ce que c’est moi le problème ?

Est-ce que je me fais des films ?

→ Cette mécanique le pousse à se retourner contre lui-même, surtout quand les autres nient ou minimisent son vécu.

Ce n’est pas la sensibilité qui est le problème, mais le fait qu’elle soit jugée, non reconnue, ou dévalorisée.

C’est ainsi qu’un EPS peut sombrer dans la confusion, l’auto-dévalorisation ou l’épuisement émotionnel.

2.10 Ce que ces pièges ont en commun :

Ils sont des stratégies de survie, pas des faiblesses.

L’EPS les a mises en place parce qu’il n’a pas eu d’espace pour vivre en sécurité dans sa propre sensibilité.

Le problème n’est pas d’avoir ces réactions.

Le danger, c’est de les prendre pour des traits de personnalité définitifs – alors qu’ils ne sont que les conséquences d’un environnement verrouillé.

3 Les trois pièges intérieurs de l’EPS

3.1 Le rôle de victime comme « refuge connu »

Même après avoir compris le mécanisme, l’EPS a beaucoup de mal à quitter sa posture de victime.

Pourquoi ? Parce que, paradoxalement, ce statut douloureux lui est familier : il sait comment y survivre, il en connaît les règles, il s’est adapté à « encaisser » la dévalorisation ou le dénigrement. Face à une situation saine, il perd ses repères et peut se sentir encore plus démuni.

On préfère souvent une souffrance familière à une liberté inconnue.

3.2 Le piège du rôle de sauveur

Pour l’EPS, le rôle de sauveur devient souvent le seul moyen d’avoir une image valorisante de lui-même dans un environnement toxique. Quand le groupe le nie, le dévalorise ou le maltraite, « aider », « réparer » ou « porter » les autres lui donne une raison d’exister — c’est une « valeur refuge ». Mais ce piège est redoutable : il ne reçoit jamais la reconnaissance qu’il espère, et il s’épuise à donner dans le vide.

On s’échine à sauver les autres pour ne pas avoir à se sauver soi-même.

3.3 L’EPS devient son propre bourreau

En restant prisonnier de ce double schéma (victime/sauveur), l’EPS devient aussi sa propre victime.

Il se juge, se culpabilise, s’auto-dénigre pour ne pas parvenir à « changer », et finit par s’infliger à lui-même une double peine : victime de l’extérieur, puis bourreau intérieur qui renforce l’aliénation.

On peut être deux fois victime : de l’autre, et de soi-même.

Il faut aussi comprendre que, pour l’EPS, sortir du cercle ne va pas de soi. Son schéma intérieur le ramène souvent, malgré lui, à la posture de victime ou de sauveur – un mécanisme familier, mais qui le condamne à tourner en rond, parfois jusqu’à devenir son propre bourreau.

La prise de conscience de ces schémas n’est pas un « échec » mais déjà un premier pas vers la sortie. Il faut souvent du temps, des retours en arrière, des doutes… c’est le chemin normal de toute libération intérieure.

3.4 Voici quelques clés pour aider l’EPS à sortir de sa boucle victime/sauveur/bourreau intérieur

3.4.1 Sortir de la boucle : pistes pour l’EPS

1. Reconnaître le schéma sans jugement

- Prendre conscience qu’on répète un mécanisme (victime, sauveur, auto-sabotage) est le premier pas, mais ce n’est efficace que si c’est fait sans se juger ou se détester pour cela.

- La compassion envers soi-même est essentielle : « Ce schéma m’a permis de survivre, mais il ne m’aide plus à vivre. »

2. Oser l’inconnu, même si c’est inconfortable

- Sortir du rôle de victime, c’est accepter de se confronter à l’inconnu (ce qui, paradoxalement, peut faire plus peur qu’une souffrance familière).

- Il s’agit d’accepter qu’on ne sait pas gérer l’équilibre, la simplicité, la reconnaissance saine – et de s’y exposer progressivement.

3. Expérimenter de nouvelles postures dans un cadre sécurisé

- S’entourer de personnes (ou d’un thérapeute, d’un groupe, ou même d’un ami « sûr ») qui n’attendent pas qu’on joue le rôle de victime ou de sauveur.

- S’autoriser à vivre des relations où l’on n’a pas besoin de « se prouver » par la souffrance ou la réparation.

4. Apprendre à se donner de la valeur sans s’oublier

- Prendre conscience que la valeur n’est pas liée à la capacité de souffrir ou de sauver, mais à la capacité d’être soi, de poser ses besoins, de recevoir autant que de donner.

- Pratiquer des actes d’auto-reconnaissance : écrire ce que l’on a traversé, nommer ses qualités, accepter les compliments sans les fuir ou les minimiser.

5. Accepter la lenteur et la rechute

- Sortir de la boucle ne se fait pas d’un coup : il y a des allers-retours, des moments de doute, de rechute, de nostalgie du schéma connu.

- Mais chaque micro-avancée compte. L’important, c’est de se souvenir qu’on n’est pas « en échec » parce qu’on retombe, mais « en chemin ».

6. Trouver un nouveau sens à sa sensibilité

- Redéfinir son identité non plus autour de la réparation ou de la survie, mais autour de la créativité, de l’écoute, du partage sans sacrifice.

- S’engager dans des activités où l’on peut être utile, mais sans que cela serve à compenser une dévalorisation ancienne.

7. Pratiquer la gratitude et la présence

- Se connecter à l’instant présent, à la beauté de la vie ordinaire, sans se raccrocher sans cesse à ce qui manque ou à ce qui a blessé.

- Noter chaque jour ce qui a été juste, bon, ou simplement « suffisant ».

Sortir de la boucle victime-sauveur-bourreau intérieur n’est pas une question de volonté, mais de réapprentissage profond : il s’agit de se donner, parfois pour la première fois, l’autorisation de vivre autrement, de recevoir sans s’oublier, d’exister sans devoir toujours réparer, d’être aimé sans condition ni mission.

3.5 Paradoxe de la victime qui se transforme en bourreau pour les autres de par son besoin d’attention

Un paradoxe fondamental existe qui est celui-ci : la mécanique de la victime, si elle n’est pas reconnue et transformée, peut finir par créer une forme d’emprise inverse, où l’EPS – épuisé, dépendant ou auto-saboteur – finit par prendre les autres en otage de sa souffrance:

- L’EPS qui tombe dans l’auto-sabotage (addiction alcool etc, dépendance, fuite, maladie psychosomatique, etc.) peut, sans le vouloir, devenir à son tour source de souffrance pour son entourage.

- Par incapacité à s’assumer ou à poser ses limites, il force les autres à compenser pour lui, à surveiller, à prendre en charge, à porter sa fragilité (ce qui, au fond, est une forme de manipulation inconsciente).

- Ce paradoxe crée une « inversion du triangle » : la victime, par excès d’impuissance ou de régression, génère une forme d’esclavage émotionnel chez les proches.

→ Les aidants (souvent malgré eux) deviennent prisonniers du schéma, pris entre leur envie d’aider et l’épuisement, voire la colère ou le ressentiment.

Exemple concret : alcoolisme ou toute dépendance

- L’EPS s’enfonce dans la douleur, n’arrive plus à s’en sortir seul (dépendance).

- Les proches doivent veiller, soutenir, surveiller, rassurer… leur vie se réorganise autour de la fragilité de l’autre.

- Le paradoxe : la victime devient à son tour le « bourreau » (au sens systémique) de ceux qui l’entourent, non par violence active, mais par incapacité à assumer sa propre vie – et parfois, par peur inconsciente de grandir ou de s’autonomiser.

On peut croire que la victime n’a aucun pouvoir, qu’elle ne fait que subir. Mais si l’EPS n’arrive pas à sortir de son auto-sabotage, il finit par devenir, à son tour, le bourreau inconscient de son entourage.

Par sa dépendance (alcoolisme, addictions, maladie, victimisation chronique…), il oblige les autres à vivre dans l’inquiétude permanente, à adapter leur vie à ses besoins, à devenir ses surveillants ou ses « sauveurs » forcés.

Ce glissement subtil retourne le triangle : la victime devient le centre du système, les autres perdent leur liberté au nom de la bienveillance ou de la peur de le perdre.

Ce paradoxe révèle que la souffrance non reconnue, quand elle n’est pas transformée, finit toujours par contaminer l’entourage et retourner la dynamique : on devient parfois le bourreau de ceux qui, autrefois, voulaient seulement nous sauver.

Mais il ne s’agit pas de la meme mécanique entre l’EPV et l’EPS :

Chez l’EPV, la prise de pouvoir sur l’autre s’exprime par la violence active : domination, contrôle, humiliation, manipulation, souvent avec une volonté inconsciente (ou parfois consciente) de réduire l’autre à l’impuissance.

Chez l’EPS, le glissement est plus insidieux : c’est l’incapacité à s’assumer seul, la dépendance (addiction, victimisation, besoin d’être “sauvé”) qui finit par créer une emprise inversée. Ce n’est pas une violence directe, mais une forme d’enfermement des proches : par excès de sollicitude, d’inquiétude ou d’aide imposée, on piège l’entourage dans un “soin obligé” – qui prive l’autre de sa liberté, de son temps, parfois même de sa joie de vivre.

La violence de l’EPV est active, la « violence » de l’EPS est passive, mais les deux finissent par enfermer l’autre dans une dynamique d’impuissance et de perte de soi.

Chez l’EPV, le bourreau attaque, contrôle, humilie.

Chez l’EPS, le bourreau attire, retient, épuise – non par volonté de nuire, mais parce qu’il n’arrive pas à sortir de son besoin d’être porté.

C’est une emprise par l’attachement et le soin imposé, et non par la violence directe.

Dans les deux cas, la boucle ne se brise qu’en retrouvant une autonomie, une responsabilité partagée et une reconnaissance honnête de ses propres fragilités et de leurs impacts sur les autres.

EPV : devient bourreau par la violence active, la domination, le contrôle.

EPS : peut devenir bourreau par emprise passive, dépendance, soin imposé à l’autre.

Le seul antidote réel, c’est de réapprendre à s’assumer, à demander de l’aide sans en faire un système, à sortir de la demande de réparation perpétuelle pour retrouver sa dignité et laisser à l’autre sa liberté.

La prise de conscience de ce mécanisme est déjà un acte de courage, car l’EPS, à l’inverse de l’EPV, garde cette capacité d’introspection.

La sortie n’est pas linéaire, il est normal de rechuter ou de tourner en rond avant de se libérer.

4 Déjouer ces mécanismes : 5 clés pour reprendre le pouvoir

1️ Reconnaître que les reproches sont un mécanisme de projection

- La première étape est de réaliser que les reproches constants ne sont pas des vérités objectives, mais des projections de l’autre.

Exemple : « Tu es trop sensible » → C’est en réalité l’autre qui ne sait pas gérer sa propre sensibilité et la rejette sur toi.

Astuce : Se poser la question suivante face à chaque reproche :

« Est-ce que ce reproche reflète un vrai problème chez moi, ou est-ce une émotion non gérée de mon partenaire ? »

Prendre du recul sur les accusations permet d’éviter l’auto-sabotage.

2️ Distinguer l’auto-amélioration du conditionnement toxique

Problème : La victime croit qu’en travaillant sur elle, elle améliorera la situation.

Solution : Comprendre qu’un couple sain est basé sur un équilibre mutuel, et que le changement ne peut pas venir d’un seul côté.

Exemple : Si tu fais des efforts constants, mais que les critiques persistent et se déplacent sur d’autres sujets, alors ce n’est pas toi le problème, mais la dynamique toxique.

Test à faire :

Si je change ce que mon partenaire me reproche, est-ce que la relation s’améliore, ou est-ce que de nouveaux reproches apparaissent ?

Si c’est le second cas, alors tu es dans un schéma toxique.

3️ Développer une écoute active… envers soi-même

L’un des plus grands pièges de l’empathie est que la victime écoute trop les besoins et frustrations de l’autre, mais oublie les siens.

Exercice puissant :

Après chaque interaction négative, prendre 5 minutes seul(e) et se demander :

« Comment est-ce que je me sens ? »

« Ai-je l’impression d’avoir été entendu(e) ? »

« Suis-je en train de justifier l’injustifiable ? »

Si après plusieurs échanges, tu ressens systématiquement du doute, de la culpabilité ou une perte de confiance, c’est un signal d’alarme.

4️ Identifier les schémas répétitifs et nommer la manipulation

Le manipulateur ne veut pas discuter : il veut avoir raison.

Il crée une boucle où tu te sens en tort, inadapté(e) ou insuffisant(e), quoi que tu fasses.

- Comment sortir de ce piège ?

Nommer les schémas pour les briser :

Exemple :

« Je remarque que peu importe mes efforts, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. »

« Je ressens beaucoup de critiques et peu de reconnaissance dans nos échanges. »

Pourquoi ça marche ? Parce que le fait de nommer la dynamique empêche la manipulation de rester implicite.

5️ Ne pas essayer de « réparer » l’autre

Problème : La victime pense que si elle est encore plus patiente, plus douce, plus compréhensive, alors l’autre changera.

Solution : Accepter que le changement ne dépend pas de toi.

Test de réalité :

Si tu es dans une relation où ton bien-être dépend de l’amélioration de l’autre, alors tu es déjà piégé(e).

Ce que tu peux changer, c’est ton propre positionnement, mais pas l’attitude de l’autre.

Conclusion

- Une victime empathique est une cible idéale pour quelqu’un qui projette ses blessures.

- Le piège est qu’elle ne se rend pas compte qu’elle s’oublie pour réparer l’autre.

- La clé est de reconnaître les schémas, d’écouter ses propres émotions et de ne plus chercher à être « à la hauteur » d’un standard injuste.

- Sortir de cette dynamique, c’est apprendre à voir ses propres besoins comme aussi valables que ceux de l’autre.

5 Les ressources de l’EPS : ce qu’il peut offrir au monde

Si l’EPS souffre, ce n’est pas à cause de sa sensibilité.

C’est parce qu’il n’a pas trouvé, dans son histoire, un espace où cette sensibilité pouvait s’ancrer, se dire, être reçue.

Mais cette souffrance n’efface en rien la richesse profonde que l’EPS porte en lui.

Derrière les doutes, les tempêtes et les replis, l’EPS est un être capable de profondeur, d’intuition et de lien vrai.

Voici quelques-unes de ses ressources, précieuses – et souvent méconnues :

5.1 Une lucidité intuitive

- L’EPS capte ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas.

- Perçoit les non-dits et les incohérences avant les autres.

- Anticipe les tensions relationnelles.

- Il perçoit les ambiances, les contradictions, les incohérences émotionnelles – bien avant que les mots arrivent.

- Il voit là où les autres ne regardent pas.

- Il ressent ce que d’autres ne savent même pas qu’ils ressentent.

Cette lucidité, si elle est accueillie, devient une force précieuse : dans les relations, les équipes, la créativité, l’accompagnement.

5.2 Une empathie fine et profonde

Loin d’être naïve, l’empathie de l’EPS est une capacité à se mettre au monde de l’autre sans le juger.

Il sent les blessures, les fragilités, les besoins non exprimés. Il tient l’espace, souvent sans en avoir conscience.

Là où beaucoup fuient l’émotion, l’EPS peut l’accueillir.

S’il apprend à poser ses limites, cette empathie devient une capacité relationnelle rare et précieuse.

5.3 Une créativité singulière

Parce qu’il perçoit au-delà du visible, l’EPS a souvent un univers intérieur foisonnant.

Il peut créer, écrire, relier, soigner, inventer, rêver avec une densité que peu osent explorer.

Là où certains rationalisent, l’EPS ressent et transforme.

Cette créativité n’est pas toujours artistique – elle peut être relationnelle, existentielle, poétique ou philosophique.

5.4 Une quête sincère de sens

L’EPS ne supporte pas le vide, le faux, le superficiel.

Il a besoin que les relations aient du sens, que les paroles soient vraies, que la vie serve quelque chose de profond.

Il cherche du sens, parce qu’il sent que vivre sans vérité intérieure est une forme de mort lente.

Ce besoin de sens le pousse parfois dans la solitude ou la marge – mais il peut aussi devenir un moteur d’engagement, de transformation ou d’élévation.

5.5 Une capacité de réparation intérieure

Parce qu’il reste connecté à son émotion, même dans la douleur, l’EPS peut guérir.

Il ne verrouille pas, il traverse.

Et cette traversée, si elle est soutenue, peut le rendre profondément résilient, ancré, lucide.

L’EPS n’est pas fragile. Il est vulnérable – et donc profondément humain.

Et cette humanité est une force dans un monde trop souvent blindé.

- En résumé :

Ce que l’EPS peut offrir au monde, c’est ce que le monde a oublié :

- une intelligence du cœur,

- une attention au vivant,

- une force d’authenticité.

Mais pour cela, il a d’abord besoin d’un cadre intérieur qui lui dise :

« Tu as le droit d’être sensible. Tu as le droit de ne pas t’adapter à ce qui n’est pas juste pour toi. »

Elaine Aron « La sensibilité élevée n’est pas une anomalie à corriger, mais une intelligence émotionnelle à cultiver. »

6 Cheminer vers soi quand on est EPS

Être Enfant Perdu Sensible, ce n’est pas un diagnostic.

Ce n’est pas une étiquette, ni une case à cocher.

C’est une invitation à reconnaître une vérité intérieure qu’on a longtemps mise de côté : celle de ressentir trop, dans un monde qui ressent trop peu.

Mais une fois qu’on comprend cela, une autre question surgit :

Et maintenant, que faire ? Comment avancer avec cette sensibilité sans se perdre ?

Voici quelques clés concrètes pour cheminer sans s’abîmer :

6.1 Nommer ce que l’on vit, sans se juger

Le premier pas, c’est de sortir de la confusion.

Mettre des mots simples sur ce qui se passe en soi :

- « Je me sens débordé »,

- « Je capte trop de choses »,

- « J’ai besoin de me protéger »,

- « J’ai besoin de me recentrer »,

- « Je ne suis pas obligé de tout comprendre tout de suite »,

- « Je ressens plus que je ne peux contenir ».

Nommer, c’est commencer à se relier.

Sans explication complexe, sans justification. Juste : je vis ça. Et c’est légitime.

6.2 Distinguer ce qui m’appartient de ce que j’absorbe

L’EPS a une tendance naturelle à fusionner avec les émotions d’autrui.

Ce qui ne lui appartient pas devient source de surcharge : colère de l’autre, tension dans une pièce, conflit non exprimé…

Un exercice utile :

« Est-ce que ce que je ressens vient de moi… ou est-ce que je capte quelque chose chez l’autre ? »

Apprendre à restituer à l’autre ce qui lui revient, c’est aussi s’honorer.

6.3 Poser des limites douces mais claires

La sensibilité ne doit pas devenir un sas ouvert à tout.

Elle a besoin de protection. De cadre. De respect.

« Je ne peux pas t’écouter là, j’ai besoin de me recentrer. »

« Je ne veux pas qu’on me parle sur ce ton. »

« J’ai besoin de silence, ce n’est pas contre toi. »

Les limites ne coupent pas le lien. Elles le rendent possible.

Exprimer son besoin de tolérance, d’ouverture, de respect de bienveillance.

6.4 Comment poser des limites efficacement tout en respectant ta sensibilité ?

Poser des limites ne signifie pas rejeter l’autre, mais préserver ton énergie et ton bien-être.

Objectif : Trouver une méthode adaptée à ta sensibilité pour établir des limites sans culpabiliser et sans entrer en conflit.

6.4.1 Comprendre pourquoi c’est difficile pour toi

Les hypersensibles ont souvent du mal à poser des limites pour plusieurs raisons :

- Empathie excessive → Tu ressens la souffrance des autres, donc tu as du mal à dire non.

- Peur du rejet → Tu veux éviter de blesser ou de perdre des liens.

- Conditionnement à l’adaptation → Depuis l’enfance, tu as appris à protéger les autres avant toi.

Mais se protéger, ce n’est pas être égoïste.

C’est un acte de respect envers toi-même ET envers les autres.

6.4.2 Stratégie simple : La méthode « STOP »

Une approche en 4 étapes pour poser des limites sans brutalité :

S = Signale ton inconfort

« Je ressens que cette situation me met mal à l’aise. »

Pourquoi ? → Car l’autre qui pensait qu’il s’agissait d’une attaque, comprend maintenant que ce n’est pas une attaque contre lui, mais un ressenti personnel.

T = Traduis ton besoin clairement

« J’ai besoin de [temps pour moi / qu’on parle autrement / qu’on respecte mon espace]. »

Pourquoi ? → Une limite est plus facilement acceptée quand elle est formulée comme un besoin et non une interdiction.

O = Offre une alternative bienveillante

« On peut en parler plus tard si tu veux, mais pas maintenant. »

Pourquoi ? → Cela évite un blocage ou un conflit frontal.

P = Protège ta décision sans te justifier

« C’est important pour moi, merci de le respecter. »

Pourquoi ? → Le piège est souvent de trop se justifier, ce qui affaiblit ta limite.

Exemple appliqué à une situation réelle :

Si quelqu’un te surcharge émotionnellement ou te manque de respect :

-Au lieu de dire : « Je n’en peux plus, tu exagères ! »

- Dire plutôt : « Je ressens que cette discussion est trop pour moi en ce moment. J’ai besoin de faire une pause, on pourra en reparler plus tard. »

6.4.3 Adopter la règle du « test émotionnel »

Pose-toi cette question avant de dire oui ou de t’investir dans quelque chose :

« Si je dis oui maintenant, est-ce que dans 2h ou demain, je me sentirai en paix avec cette décision ? »

Pourquoi c’est puissant ?

- Cela t’évite de répondre sous pression émotionnelle.

- Cela t’oblige à écouter ton ressenti au lieu de vouloir juste « faire plaisir ».

Exemple :

Si quelqu’un te demande un service et que tu sens un malaise, au lieu de répondre immédiatement, tu peux dire :

« Laisse-moi y réfléchir, je te réponds plus tard. »

6.4.4 Poser des limites avec ses enfants

L’enjeu avec tes enfants est d’équilibrer protection et bienveillance.

Ils doivent comprendre que tu as des besoins aussi, et que respecter tes limites est un apprentissage pour eux.

Quelques phrases clés :

« Là, j’ai besoin de calme, on en parle après. »

« Je veux bien t’aider, mais pas tout de suite. Donne-moi 10 minutes. »

« Je comprends que tu sois frustré, mais je ne peux pas répondre maintenant. »

Pourquoi c’est efficace ?

Ils apprennent à respecter l’espace des autres, et cela les aidera plus tard dans leurs propres relations.

Cela évite l’épuisement parental et maintient un climat sain.

6.4.5 Accepter que tout le monde ne respectera pas tes limites

Tu ne pourras pas toujours éviter les réactions négatives.

Certains accepteront ta limite naturellement, d’autres tenteront de la franchir.

Ne pas culpabiliser face aux réactions suivantes :

« Tu exagères, je ne fais rien de mal ! » → Normal, la personne n’a pas l’habitude que tu poses une limite.

« Tu es devenu égoïste. » → Non, tu apprends juste à te respecter.

« Tu me rejettes ! » → Poser une limite ne signifie pas rejeter quelqu’un, cela signifie que tu prends soin de toi.

La clé est de rester ferme et constant.

- Plus tu appliqueras ces principes, plus les autres comprendront qu’ils doivent respecter ton espace.

Conclusion : Poser des limites, c’est un apprentissage progressif

Tu as déjà fait un énorme progrès en prenant conscience de ce besoin.

L’objectif maintenant est de pratiquer et d’expérimenter ces méthodes.

Retiens ces trois points clés :

✔ Tes émotions sont légitimes → Si tu ressens le besoin d’une limite, c’est qu’elle est nécessaire.

✔ Dire non avec bienveillance est possible → Ce n’est pas un rejet, c’est un respect de soi.

✔ Certaines personnes testeront tes limites → Ce n’est pas un échec, c’est un test de ta détermination.

6.5 Créer des espaces de régulation

L’EPS a besoin d’espaces pour décharger, déposer, respirer.

Cela peut passer par :

- la nature,

- l’écriture,

- le dessin,

- la méditation,

- le corps (yoga, marche, eau…),

- ou simplement… ne rien faire.

Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des conditions de survie intérieure.

6.6 S’entourer d’êtres qui reconnaissent la sensibilité comme une force

Ceux qui rient de ta sensibilité ne la comprendront jamais.

Cherche ceux qui l’accueillent. Ceux qui savent écouter sans corriger. Qui savent sentir sans expliquer.

Ceux qui n’ont pas peur de l’émotion vivante.

6.7 Le potentiel guérisseur de l’EPS

L’EPS peut devenir une force d’éveil, de clarté et de transformation, à condition :

- d’être reconnu,

- de s’auto-accompagner,

- d’apprendre à poser des limites,

- de distinguer ce qui lui appartient de ce qu’il absorbe.

- Une phrase clé pour l’EPS

« Tu n’étais pas trop. Tu étais juste dans un monde qui avait oublié comment ressentir. »

7 L’EPS et le couple un lien toxique

Imagine un enfant qui cherche toujours un guide, quelqu’un qui lui dise quoi faire, car il se sent perdu. Un jour, il rencontre un grand mur de pierre. Ce mur ne parle pas, il ne ressent rien, mais il est solide. L’enfant pense qu’il peut s’appuyer dessus pour ne plus être perdu. Mais à force de rester contre le mur, il se rend compte qu’il a froid. Il comprend alors que le mur ne peut pas l’aider, et qu’il doit lui-même apprendre à marcher sans s’appuyer sur quelque chose d’aussi froid et dur.

L’enfant perdu sensible et l’Enfant perdu verrouillé sont deux pôles opposés dans leur façon de gérer la blessure, mais ils sont souvent intrinsèquement liés dans une relation toxique.

7.1 L’Enfant perdu verrouillé: celui qui a coupé ses émotions

C’est une personne qui, après une blessure profonde, a verrouillé son accès aux émotions pour ne plus souffrir. Il fonctionne en mode contrôle, sans remise en question, et peut aller jusqu’à l’absence totale d’empathie.

- Il se protège en contrôlant tout

- Il ne veut pas ressentir la moindre émotion qui pourrait fissurer son mur

- Il ne voit pas que son propre comportement est toxique

7.2 L’enfant perdu sensible : celui qui ressent trop

L’enfant perdu sensible, lui, n’a pas pu bloquer son accès aux émotions. Au lieu de construire une carapace, il a été submergé par la souffrance. Il est souvent hypersensible, en quête d’amour et de reconnaissance, mais il ne sait pas comment exister sans se conformer aux autres.

- Il ressent tout trop fort et se noie dans ses émotions

- Il cherche désespérément un repère ou une validation

- Il tombe souvent sous l’emprise de l’Enfant perdu verrouillé

7.3 Pourquoi ces deux-là se retrouvent ?

L’enfant perdu sensible et l’Enfant perdu verrouillé sont attirés comme des aimants, mais pour des raisons destructrices :

- L’Enfant perdu verrouillé voit en l’enfant perdu sensible une proie facile

Il ne comprend pas ses émotions, mais il sent qu’il peut le contrôler. Il projette souvent son propre rejet des émotions sur l’enfant perdu sensible en lui disant qu’il est trop sensible, trop fragile, trop émotif.

- L’enfant perdu sensible voit en l’enfant perdu verrouillé une figure rassurante

Parce qu’il cherche un repère, il se sent attiré par quelqu’un qui semble solide et stable. Mais en réalité, cette stabilité est un mur de glace, et l’enfant perdu sensible finit par être encore plus brisé.

Ce cercle vicieux crée une relation de domination/soumission, où l’enfant perdu sensible s’épuise à essayer de se faire aimer, tandis que l’Enfant perdu verrouillé le manipule et le rejette.

7.4 Comment sortir de cette dynamique ?

Pour l’enfant perdu sensible, la clé est d’apprendre à se sécuriser par lui-même sans chercher l’approbation d’un Enfant Perdu Verrouillé.

Pour l’Enfant Perdu Verrouillé, la seule solution est une prise de conscience brutale qui le force à reconnecter avec ses émotions (ce qui est rare, mais pas impossible).

• Comment différencier le schéma pour l’Enfant perdu sensible ?

L’Enfant perdu sensible suit une dynamique différente de l’Enfant Perdu Verrouillé. Il ressent ses émotions, mais ne sait pas comment les gérer. Au lieu d’un verrouillage total, il oscille entre hyper-émotivité et tentatives d’évitement (en cherchant du réconfort, en fuyant, en s’adaptant aux autres…).

• 1. Différences fondamentales avec l’Enfant Perdu Verrouillé

| Enfant Perdu Verrouillé | Enfant perdu sensible |

| Verrouille totalement ses émotions et son empathie | Ressent ses émotions mais se sent perdu face à elles |

| Refuse toute remise en question (dissociation complète) | Cherche à comprendre mais oscille entre espoir et désespoir |

| Renforce son contrôle sur lui-même et les autres | Cherche la validation des autres pour se sentir exister |

| Se coupe des émotions et se dissocie | Se raccroche aux émotions des autres mais peut fuir sa propre souffrance |

| Devient insensible ou dominateur | Peut tomber dans des dynamiques de victime ou de sauveur |

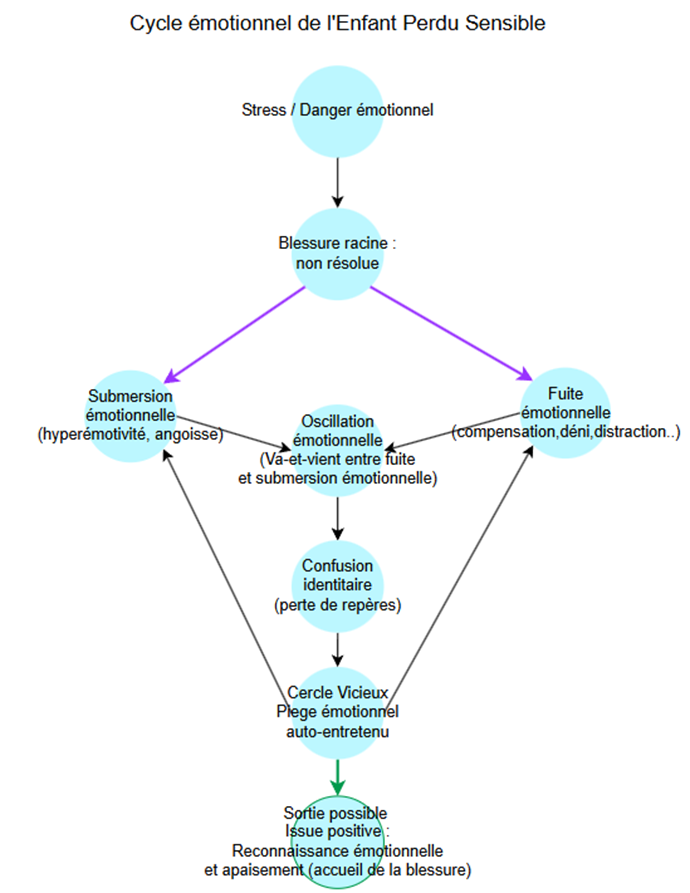

8 Schéma de fonctionnement de l’Enfant perdu sensible

Plutôt qu’un blocage total (comme l’Enfant Perdu Verrouillé), l’Enfant perdu sensible est coincé dans une oscillation émotionnelle entre :

• Trop d’émotions (hypersensibilité, submersion émotionnelle, confusion).

• Évitement ou fuite (se dissocier temporairement, se réfugier dans l’imaginaire, dans des addictions douces, alcool, jeux vidéo …, ou dans des relations d’attachement instables).

Voici le schéma du cycle émotionnel de l’Enfant perdu sensible.

1. Explication du schéma :

2. Stress / Danger émotionnel → L’Enfant perdu sensible vit une blessure qui le marque profondément.

3. Blessure non résolue → Il n’a pas d’outil pour gérer cette douleur et va osciller entre deux stratégies :

o Submersion émotionnelle → Il ressent trop fort et se laisse submerger par ses émotions.

o Fuite émotionnelle → Il cherche à fuir (addictions, sur-adaptation sociale, croyances, distraction excessive).

4. Oscillation émotionnelle → Il alterne sans trouver d’équilibre.

5. Perte de repères et confusion → Il ne sait plus s’il doit ressentir ou éviter.

6. Cercle vicieux → Plus il oscille, plus il se perd dans un état de souffrance.

7. Deux sorties possibles :

o S’il reste piégé → Il tourne en boucle dans son oscillation.

o S’il trouve un accompagnement et une reconnaissance de ses émotions → Il peut commencer à se libérer et s’apaiser.

La confusion émotionnelle que vit un Enfant Perdu Sensible n’est pas une fatalité, ni un trait inhérent à sa sensibilité. Elle provient uniquement du fait qu’il a grandi dans un environnement qui a constamment nié, dévalorisé ou étouffé son ressenti naturel. Un EPS élevé dans un cadre émotionnellement sain, où ses émotions sont reconnues et accueillies avec bienveillance, ne développe pas cette confusion interne. Il développe au contraire une intelligence émotionnelle riche et stable.

Différence avec le schéma de l’Enfant perdu verrouillé:

- L’Enfant perdu sensible ne se ferme pas totalement, mais oscille en permanence.

- Il peut être sauvé par une reconnexion à ses émotions et un accompagnement adapté.

- L’Enfant perdu verrouillé est dans un mode figé, alors que l’Enfant perdu sensible est dans une dynamique instable et épuisante.

8.1 Comment l’aider à sortir de cette boucle infernale ?

L’Enfant perdu sensible a besoin de trois éléments-clés pour s’apaiser et commencer à guérir :

• La reconnaissance de sa souffrance passée (Validation émotionnelle)

L’Enfant perdu sensible a souvent entendu « Tu es trop sensible », « C’est pas si grave », « C’est du passé », ou encore « Fais-toi une carapace » « Tu as trop d’émotions ».

➡ Sa blessure est donc niée, ce qui l’enferme encore plus dans la boucle.

Ce qui fonctionne :

-Des mots qui valident son vécu :

• « Ce que tu as vécu était douloureux, et c’est normal que ça te marque encore aujourd’hui. »

• « Tu as le droit de ressentir tout ça. »

• « Tu n’es pas seul dans cette douleur. »

-Écoute active : ne pas minimiser, ne pas couper, juste accueillir ses émotions sans jugement.

-Ce qui ne fonctionne pas :

• « Il faut tourner la page. » (Il ne peut pas tant que la blessure n’est pas reconnue.)

• « Regarde les choses autrement. » (Il essaie déjà de comprendre mais se noie dans son propre labyrinthe.)

• « Tu réfléchis trop. » (Oui, mais il n’a pas le choix tant qu’il n’a pas trouvé de réponse claire à sa souffrance.)

Ce qui fonctionne :

• Une connexion sensorielle qui le ramène au présent (Toucher, regard, présence physique)

L’Enfant perdu sensible est souvent piégé dans son mental. Il ressasse, tourne en boucle, et se coupe de son corps.

Ce qui fonctionne :

-Un contact doux et rassurant (si la personne est réceptive) :

• Une main posée sur l’épaule sans attendre de retour.

• Un regard bienveillant, sans jugement.

• Un câlin si la personne est à l’aise avec ça.

-Un ancrage physique :

• Lui proposer des activités qui le reconnectent à son corps : danse, respiration, sport doux, massages, immersion dans la nature.

• Parfois, juste marcher en silence côte à côte aide à relâcher la tension intérieure.

Ce qui ne fonctionne pas :

• Forcer le contact physique. Il peut être dissocié de son corps et ressentir un malaise s’il n’est pas prêt.

• Le surcharger avec trop d’explications. Son cerveau cherche déjà toutes les réponses. Lui offrir un apaisement concret est plus utile qu’un discours trop intellectuel.

Ce qui fonctionne :

• L’autorisation à s’exprimer librement (Verbalisation et créativité)

L’Enfant perdu sensible a souvent été étouffé. Il n’a pas eu l’espace pour exprimer sa douleur, soit parce qu’il avait peur d’être rejeté, soit parce qu’il ne trouvait pas les mots.

Ce qui fonctionne :

-Laisser parler sans interruption :

• « Dis-moi ce que tu ressens, même si c’est confus. »

• « Peu importe comment ça sort, c’est ok. »

• « Tu n’as pas besoin de donner un sens à tout tout de suite. »

-Créer un espace sécurisé pour s’exprimer autrement :

• Dessin, écriture, musique, théâtre… Mettre des formes à ses émotions aide à les apaiser.

• Éviter la pression : pas besoin d’être « bon » en art, il s’agit juste d’exprimer ce qui est là.

Ce qui ne fonctionne pas :

• Forcer à parler trop vite. Il a peut-être des années de silence en lui, il faut qu’il sente qu’il peut y aller à son rythme.

• Lui imposer une « façon de voir ». Il doit trouver sa propre compréhension, pas adopter celle des autres.

Ce qui fonctionne :

• En résumé : la clé, c’est l’authenticité et la patience

L’Enfant perdu sensible a besoin de ressentir qu’il a le droit d’être qui il est, avec sa sensibilité, ses blessures et son cheminement.

- Validation émotionnelle → « Ce que tu ressens est légitime. »

- Connexion sensorielle → « Tu peux exister ici et maintenant, en dehors du mental. »

- Liberté d’expression → « Tu as le droit de mettre des mots, ou pas, comme tu veux. »

Et surtout : sans pression. Un Enfant perdu sensible ne peut pas être « sauvé ». Mais on peut lui offrir les conditions pour qu’il se reconnecte à lui-même en douceur.

9 Education parentale vs éducation animale

L’être humain, à la différence des animaux sauvages, peut rester enfermé dans un état de dissociation émotionnelle prolongée. Une analogie forte peut être faite avec les animaux domestiqués, qui, contrairement aux animaux sauvages, sont conditionnés à répondre à un cadre rigide et peuvent perdre leur instinct de survie et de liberté.

9.1 L’Enfant Perdu Sensible et l’Enfant perdu verrouillé: la domestication psychologique

Dans les comportements humains, il existe une analogie frappante entre la domestication des animaux et la manière dont les individus sont formatés émotionnellement dès leur enfance.

Un animal sauvage vit selon son instinct et réagit aux situations de manière immédiate. Il ne reste pas bloqué émotionnellement après un stress : une fois le danger passé, il retrouve son état naturel.

En revanche, un animal domestiqué, exposé à un environnement contrôlé et à des comportements répétitifs de ses maîtres, peut perdre son instinct de survie et s’adapter à un cadre de dépendance. Lorsqu’il subit une maltraitance répétée, il peut même développer des comportements similaires aux enfants perdus verrouillés humains.

9.2 L’Enfant Perdu Sensible : un être domestiqué émotionnellement

L’Enfant Perdu sensible peut être comparé à un animal domestiqué qui cherche encore l’approbation de son maître.

- Il a perdu son autonomie émotionnelle car il a été conditionné à répondre aux attentes extérieures.

- Il ne comprend pas pourquoi il est rejeté ou maltraité, mais continue d’espérer une validation immédiate qui ne vient jamais, et une reconnaissance plus profonde qu’il ne reçoit pas.

- Il oscille entre soumission et incompréhension, cherchant constamment comment bien faire et s’adapter pour éviter la douleur.

- – Il cherche constamment une validation extérieure, comme un animal domestiqué qui cherche à satisfaire son maître.

Exemple :

Un animal domestiqué qui ne comprend pas pourquoi il est puni développera un état de stress permanent, toujours à l’affût des réactions de son maître. Il adoptera un comportement de soumission extrême ou d’anxiété, exactement comme un Enfant Perdu Sensible qui cherche à bien faire pour éviter le rejet ou la souffrance émotionnelle.

Un Enfant Perdu Sensible garde toujours un espoir inconscient de liberté, mais il ne sait pas comment s’échapper.

9.2.1 Stress émotionnel de l’EPS : l’anticipation permanente du danger

L’Enfant Perdu Sensible (EPS) vit souvent dans un état de stress permanent, même en apparence sans raison immédiate. Pourquoi ? Parce que son système émotionnel est conditionné à percevoir le monde comme une source potentielle de danger. Cette hypervigilance découle de ses expériences passées, mais elle se manifeste surtout dans le présent et l’anticipation de l’avenir.

- Les principales sources de stress chez l’EPS :

1️ Menace et peur

L’EPS perçoit constamment un danger, même invisible. Une critique, un silence, un regard peuvent suffire à déclencher une réaction de peur ou de malaise.

2️ Manque de contrôle

L’EPS a souvent l’impression de ne rien maîtriser. Les réactions des autres sont imprévisibles, ses émotions sont envahissantes, et même ses propres besoins restent flous.

3️ Incertitude et imprévisibilité

L’EPS ne sait jamais s’il sera accepté, aimé, rejeté ou ignoré. Cette incertitude permanente crée un terrain propice au stress.

4️ Isolement et manque de soutien

Même entouré, l’EPS peut se sentir seul, incompris, non reconnu dans ce qu’il ressent profondément. Ce manque de validation, ce manque de connexion l’isole émotionnellement.

5️ Exigences contradictoires ou surcharge émotionnelle

L’EPS cherche à bien faire, à plaire, à être aimé. Mais ces exigences internes se heurtent souvent à la réalité : il se perd entre le besoin de s’adapter et l’envie de rester authentique.

- Pourquoi ce stress est-il constant ?

Le stress de l’EPS ne vient pas du passé en tant que tel. Il vient de l’anticipation. L’EPS est en permanence sur le qui-vive, comme un animal domestiqué qui a appris que tout peut devenir une source de souffrance :

- Va-t-on encore le critiquer ?

- Va-t-on l’abandonner ?

- Ses émotions vont-elles encore le faire rejeter ?

Cette hypervigilance est une forme de survie émotionnelle, mais elle devient rapidement une prison invisible, un cercle vicieux dont il est difficile de sortir.

- Exemple concret :

En rentrant chez lui le soir, Émile ressent une boule au ventre. Il ne sait pas pourquoi. Il n’a rien fait de mal. Mais il craint que sa compagne lui reproche quelque chose, que ses enfants le rejettent, ou que le silence lui rappelle qu’il n’est pas vraiment à sa place. Ce n’est pas une peur rationnelle. C’est un stress diffus, une anticipation permanente d’un jugement ou d’un rejet qu’il a appris à redouter.

Le stress de l’EPS n’est pas une fatalité. C’est une réaction naturelle face à un monde ressenti comme dangereux. Mais cette hypersensibilité peut devenir une force, si elle est reconnue, accueillie et apaisée. Voici quelques clés pour y parvenir.

9.2.2 Comment l’EPS peut-il apaiser ce stress ?

- Reconnaître ce stress comme un mécanisme de protection. Ce n’est pas une faiblesse, mais une hypersensibilité qui peut être apaisée.

- Se reconnecter au présent. Prendre conscience que ce qu’il redoute n’est pas encore arrivé.

- Nommer ses peurs « Je ressens cette angoisse, mais la situation redoutée elle n’est pas encore arrivée. »

- Différencier le réel de l’anticipé. Ce que craint l’EPS n’est pas forcément ce qui va se produire (même s’il y a de fortes probabilités).

- Apprendre à poser des limites émotionnelles. L’EPS a le droit de se protéger sans se suradapter.

- Changer d’environnement pour trouver un environnement qui soit plus sain pour lui.

9.3 L’Enfant perdu verrouillé : l’animal domestiqué qui a intégré son conditionnement

L’Enfant Perdu Verrouillé, lui, est un animal domestiqué qui a totalement intégré son cadre mental et n’imagine même plus qu’il pourrait fonctionner autrement.

- Il n’a plus d’instinct propre, il obéit aux règles sociales et émotionnelles qui lui ont été imposées.

- Il ne ressent plus d’émotion visible, car son conditionnement l’a amené à couper toute forme de ressenti personnel.

- Il peut imposer des schémas de contrôle et de domination sur les autres sans même en être conscient, car il répète ce qu’il a appris sans remise en question.

- Il ne remet plus en question son environnement, comme un animal dressé qui obéit sans réfléchir.

- Il répète ce qu’on lui a appris sans y penser, ne cherchant plus d’alternative à son conditionnement.

- – Il peut imposer des schémas de contrôle et de domination sans en être conscient, car pour lui, c’est « normal ».

Exemple :

Un animal qui a été dressé pendant des générations à exécuter des ordres ne cherchera même plus à retrouver sa liberté. Il obéira sans y penser, car son esprit a été formaté à ne plus remettre en question son conditionnement.

L’Enfant perdu verrouillé ne se pose plus la question de sa liberté, car il ne sait même plus qu’elle existe.

9.4 Différence clé entre l’Enfant Perdu Sensible et l’Enfant Perdu Verrouillé

-L’Enfant Perdu Sensible ressent encore un appel à la liberté, mais ne sait pas comment y répondre.

-L’Enfant perdu verrouillé a éteint toute possibilité d’alternative, il fonctionne en mode automatique.

Les animaux sauvages reviennent naturellement à leur état d’équilibre émotionnel une fois le danger passé. Mais lorsqu’un animal domestiqué subit un stress répété, il peut entrer dans un état de soumission permanente ou de réaction automatique.

➡ De la même manière, un être humain peut perdre sa capacité à s’adapter librement et vivre en mode réflexe, enfermé dans des schémas inconscients qui dictent son comportement.

Reprendre son instinct, ce n’est pas désobéir aux règles, c’est retrouver la capacité de choisir librement son chemin.

9.5 L’Enjeu : Comment redevenir un être émotionnellement libre, reconnecté à son instinct et à son ressenti profond ?

Accueillir sans corriger : le regard positif inconditionnel

Un principe fondateur de Carl Rogers

Le « regard positif inconditionnel » est l’un des piliers de l’approche centrée sur la personne développée par Carl Rogers. C’est une posture rare, profonde, transformante :

Accueillir l’autre sans condition.

Pas parce qu’il a changé. Pas parce qu’il a réussi. Pas parce qu’il est agréable.

Mais parce qu’il est humain.

Ce que cela implique :

- Ne pas chercher à corriger l’autre.

- Ne pas l’aimer à condition qu’il devienne meilleur.

- Croire en son potentiel, même s’il ne le voit pas lui-même.

- Être une présence stable, sans attente cachée.

Ce n’est pas une passivité. C’est une offre active de sécurité.

Un espace dans lequel l’être peut se détendre, se sentir libre, respirer.

- Pourquoi c’est si rare ?

Parce que la plupart des relations sont conditionnelles :

- On est aimé si on obéit.

- On est valorisé si on réussit.

- On est écouté si on reste calme, clair, raisonnable.

Même les relations bienveillantes sont souvent inconsciemment conditionnées par des attentes.

- Et pourtant…

L’expérience d’un regard positif inconditionnel peut tout changer.

- Elle désamorce la peur du rejet.

- Elle répare la honte de ne pas être assez.

- Elle rétablit la confiance dans la relation.

« Tu peux être qui tu es, et je reste là. »

Application par la méthode Carl Rogers

Ce principe est une clé majeure de reconstruction pour l’Enfant Perdu Sensible:

| Blessure | Réponse inspirée de Rogers |

| Je ne suis pas digne d’amour | Tu es digne d’être aimé, sans devoir changer |

| J’ai trop honte pour parler | Je ne te juge pas, je suis là, même dans le silence |

| Personne ne me comprend vraiment | Je ne prétends pas comprendre, mais je t’écoute entièrement |

Il est aussi l’exact opposé de l’EPV, qui valide ou invalide l’autre selon sa propre grille conditionnée.

9.6 La pensée des invisibles – Jankélévitch et les Enfants Perdus Sensibles

Il existe des philosophes dont la pensée ne cherche pas à dominer le monde, mais à le comprendre. Vladimir Jankélévitch est de ceux-là. Chez lui, pas de système, pas de structure rigide. Mais une attention extrême à ce qui échappe, à ce qui tremble, à ce qui reste – presque rien, et pourtant tout.

Sa pensée du fragile, de l’instant, du pardon impossible, entre en résonance profonde avec ce que vivent les Enfants Perdus Sensibles (EPS). Là où le monde verrouillé réclame des preuves, des rôles, des performances, Jankélévitch regarde les gestes silencieux, les décisions minuscules, les choix sans témoin. Ce qu’il appelle la « vertu » ressemble étrangement à ce que l’EPS tente de maintenir, parfois en silence, parfois au bord de l’effondrement.

Chez Jankélévitch, le Bien n’est pas spectaculaire : il est discret, presque invisible. Il se loge dans un regard, une fidélité intime, un refus de trahir l’essentiel. L’EPS aussi, souvent, est invisible. Non reconnu. Et pourtant, il résiste. Non par orgueil, mais par fidélité à quelque chose de plus grand que lui – une forme d’amour, une intuition de la justesse, une mémoire du vivant.

Quand Jankélévitch parle du pardon, il n’en fait pas une obligation morale. Il parle d’un acte fou, libre, sans garantie, qui dépasse la raison. L’EPS, face à un parent verrouillé, un système injuste, ou une agression sourde, peut faire ce choix-là : ne pas rendre coup pour coup. Ne pas renier sa bonté, même si elle n’est pas reconnue. Ce n’est pas de la faiblesse – c’est une grandeur muette.

Et quand Jankélévitch parle de la musique, il parle du langage des âmes. De ce qui échappe aux mots mais touche plus profond que tout discours. C’est là aussi que vit l’EPS : dans l’intuition, la sensation, l’accord ou la dissonance perçue d’un seul coup, sans passer par l’analyse.

Jankélévitch nous apprend que ce qui sauve le monde ne fait pas de bruit. Et que la philosophie, comme l’existence sensible, est parfois affaire de silence, de nuance, de presque-rien. Une respiration juste. Un acte gratuit. Un refus d’abandonner ce qui est beau.

C’est aussi cela, le cœur du modèle EPS : une lecture du monde depuis la faille, depuis la lucidité, depuis l’amour blessé qui choisit de rester vivant.

10 En conclusion

Être EPS, ce n’est pas un fardeau à porter seul, mais une richesse à partager. Cette sensibilité est précieuse, le ressenti légitime, et le chemin de l’EPS unique.

Le chemin de l’EPS n’est pas un chemin de réparation « contre la douleur ».

C’est un chemin de reconnexion à sa propre beauté sensible, dans un monde qui, lentement, apprend à refaire place à ce qui vibre.

C’est un chemin de retour vers soi. Pas pour devenir « moins sensible », mais pour devenir pleinement vivant dans sa sensibilité, libre de l’exprimer, de l’habiter, et de l’offrir.

Ce n’est pas toi qui es trop.

C’est le monde qui a oublié comment être assez présent pour t’accueillir.

Laisser un commentaire