Décryptage d’un mécanisme inconscient qui confond vérité et domination, et qui coupe court à l’échange.

Table des matières

1 Le combat et non l’échange : Avoir raison.

1.1 La polémique : quand l’échange se transforme en combat

1.2 Le besoin d’avoir raison : le moteur caché.

1.2.1 Exemples du besoin d’avoir raison.

1.3 « Avoir raison » : pourquoi avoir raison est-il si important pour nous ?

1.4 L’accusation disqualifiante : attaquer pour faire taire.

1.5 L’inversion accusatoire : la polémique qui se retourne.

3 L’inversion accusatoire : une confusion pernicieuse.

4 La recherche d’un cadre de compréhension.

5 Cinq phrases qui trahissent un besoin inconscient de contrôle.

6 Quand « avoir raison » devient une stratégie de domination.

6.1 La projection inconsciente (inversion accusatoire)

6.2 La prise de pouvoir réelle par la parole.

7 La confusion entre vérité et raison.

8 Les effets toxiques du besoin d’avoir raison.

9 Une issue concrète pour sortir de ce piège relationnel

9.1 Clarifier son intention : vouloir comprendre ou vouloir dominer ?

10 L’impact éducatif (parent-enfant)

11 La clé pour en sortir : La connaissance.

V05-09/25

1 Le combat et non l’échange : Avoir raison

1.1 La polémique : quand l’échange se transforme en combat

Il existe un premier mécanisme : la polémique.

Au lieu d’écouter et de chercher à comprendre, l’un des deux transforme la discussion en lutte pour imposer sa vérité.

Tout devient matière à contradiction :

- » Oui mais… «

- » Tu te contredis. «

- » Ce n’est pas ça que tu as dit au début. «

Ici, le but n’est pas de comprendre ou de dialoguer, mais de démontrer que l’autre a tort. L’échange bascule dans une logique de gain/perte : si l’un a raison, l’autre doit forcément avoir tort.

Ce climat polémique est déjà une fermeture : on ne cherche plus à se rencontrer, mais à triompher.

1.2 Le besoin d’avoir raison : le moteur caché

Derrière la polémique, il y a souvent une blessure plus profonde : le besoin d’avoir raison.

Ce n’est plus seulement contredire, c’est vouloir gagner à tout prix, imposer sa vérité pour ne pas se sentir en tort.

- Pour l’un, avoir raison devient un gage de sécurité : » Si j’ai raison, je ne peux pas être humilié. «

- Pour l’autre, c’est vécu comme une domination, un étouffement : » Peu importe ce que je dis, il/elle cherchera toujours à me corriger. «

L’échange à ce stade n’est déjà plus un dialogue : c’est une lutte de reconnaissance, où chacun confond vérité et pouvoir.

1.2.1 Exemples du besoin d’avoir raison

-Au travail :

Un collègue lance avec assurance : » Oui, c’est comme ça, j’ai toujours raison. «

Derrière la plaisanterie apparente, il y a souvent une conviction réelle : imposer son point de vue est devenu un réflexe de survie ou de domination.

Un autre dit : » J’en ai marre d’avoir toujours raison… «

Ce n’est pas une vraie plainte, ni de la modestie. C’est une affirmation déguisée :

» J’ai raison de fait, tellement souvent que cela en devient fatigant. «

C’est une manière de s’auto-valoriser tout en se donnant un vernis d’humilité.

Le message implicite est : » Je suis tellement lucide/compétent que les autres sont toujours en tort, et moi toujours juste. «

Autrement dit :

- Ce n’est pas une fatigue réelle, mais une stratégie rhétorique.

- C’est une façon de verrouiller la supériorité sans en avoir l’air frontalement.

-Dans le couple :

L’un dit : » Tu veux toujours avoir raison. «

Derrière cette accusation se cache souvent une insécurité : la peur d’être rabaissé ou jugé dès que l’autre apporte une précision ou une nuance.

-En famille :

Un parent affirme : » C’est comme ça, point final. «

Ici, » avoir raison » sert à mettre fin à la discussion, non à ouvrir un dialogue.

Les différentes formes que peut prendre » avoir raison » :

- La certitude affichée : » J’ai toujours raison. «

- L’accusation : » Tu veux toujours avoir raison. «

- L’autorité : » C’est comme ça, point final. «

- La fausse modestie rhétorique : » J’en ai marre d’avoir toujours raison… «

1.3 « Avoir raison » : pourquoi avoir raison est-il si important pour nous ?

Nous avons souvent appris que la reconnaissance venait du fait d’avoir raison.

Mais vouloir à tout prix avoir raison est rarement une recherche de vérité. C’est davantage une volonté d’imposer sa vérité à l’autre, pour être reconnu, pour se sentir validé, pour calmer une peur inconsciente.

Or, le besoin constant d’avoir raison ne rapproche pas les êtres : il les éloigne progressivement, car l’autre finit par se sentir constamment jugé, incompris, voire méprisé.

1.4 L’accusation disqualifiante : attaquer pour faire taire

Il existe une autre étape : l’accusation disqualifiante.

La critique pour disqualifier le propos : la encore on ne s’attache pas au fond, on ne discute pas du sujet on critique.

Ici, on ne cherche plus seulement à contredire (polémique) ou à imposer sa vérité (avoir raison), mais à décrédibiliser l’autre directement.

Tout devient prétexte à attaque :

- » Mais non, vous dites n’importe quoi ! «

- » Regardez comment vous parlez, on croirait un politicien ! «

- » Avec ton ton, personne ne peut te croire. «

L’objectif n’est plus de discuter du fond, mais de miner la légitimité même de l’autre.

C’est une attaque ad hominem : on vise la personne, pas ses arguments.

Cette stratégie crée une rupture encore plus profonde :

- Celui qui parle ne se sent plus entendu, mais jugé dans sa personne.

- Le dialogue est déplacé du contenu (les idées) vers le contenant (le style, le ton, l’intention supposée).

- Exemple concret

A dit calmement :

» Souvent, on confond vulnérabilité et faiblesse. «

B réplique aussitôt :

» Mais non, vous dites n’importe quoi ! Regardez comment vous parlez, on croirait un politicien ! «

Ici, B ne répond plus à l’idée, mais attaque A sur sa manière de parler.

Ce n’est plus une polémique, c’est une tentative de disqualification.

Après cette étape, il est fréquent que la discussion bascule vers l’inversion accusatoire : une mécanique plus insidieuse où celui qui attaque accuse l’autre de faire ce qu’il fait lui-même.

La mécanique est récurrente : d’abord disqualifier l’idée (par la moquerie ou le mépris), ensuite se poser en référence (avec une règle simpliste ou une « vérité » générale), enfin attaquer la personne (ton, intentions, vie privée). C’est une stratégie classique de l’Enfant Perdu Verrouillé (EPV) : déplacer le débat pour ne jamais affronter la question de fond.

1.5 L’inversion accusatoire : la polémique qui se retourne

Une étape plus loin, la polémique se transforme en inversion accusatoire : la personne accuse l’autre de ce qu’elle fait elle-même.

- » C’est toi qui veux toujours avoir raison. «

- » C’est toi qui transformes tout en polémique. «

Le piège est total : celui qui voulait simplement clarifier se retrouve accusé de domination. Plus il tente de se justifier, plus l’accusation se renforce.

1.6 Exemple concret

A dit calmement :

» Souvent, on confond vulnérabilité et faiblesse. «

B répond aussitôt :

» La vulnérabilité n’est pas une force, par définition. C’est simplement une caractéristique de tout être. «

Le climat change : l’échange devient polémique, on ne cherche plus à comprendre mais à corriger.

A nuance :

» C’est là le paradoxe : la vulnérabilité est universelle, mais la vraie force est de l’assumer au lieu de la nier. «

B réplique aussitôt :

» Il ne s’agit pas d’un paradoxe, vous cherchez à avoir raison. «

Ici, la polémique se retourne : B reproche à A exactement ce qu’il est en train de faire lui-même.

B renchérit par la critique personnelle : » Vous croyez vraiment avoir trouvé la méthodologie universelle pour se mettre à l’ abri ? vous devez être célibataire «

Cela montre la difficulté d’aborder le fond par l’attaque et la critique.

» Tu veux toujours avoir raison » n’est pas une simple phrase. C’est une arme relationnelle qui coupe court à l’échange.

- Comme défense, elle évite de ressentir sa propre insécurité.

- Comme attaque, elle inverse les rôles et enferme la relation dans un malentendu.

Ce mécanisme s’appuie sur une blessure ancienne : là où être en tort était vécu comme humiliant ou dangereux, toute nuance ou précision est perçue comme une menace.

2 Résumé

- La polémique ferme l’échange → on n’essaie plus de comprendre, mais de contredire.

- Le besoin d’avoir raison transforme la polémique en combat → il ne s’agit plus de dialoguer, mais d’imposer sa vérité pour ne pas se sentir en tort.

- La critique ou l’attaque personnelle dénigre directement l’autre → on ne parle plus des idées, mais de la personne (ton, intentions, vie privée).

- L’inversion accusatoire enferme complètement la relation → la personne projette sur l’autre ce qu’elle fait elle-même, rendant tout dialogue impossible.

Reconnaître ces quatre temps permet de ne pas se perdre :

- Face à une polémique simple, on peut choisir de se retirer.

- Devant un besoin obsessionnel d’avoir raison, on peut poser une limite claire : » Je ne cherche pas à gagner, mais à comprendre. «

- Face à une attaque personnelle, la critique, le jugement, il est essentiel de voir le mécanisme : La discussion est passée du contenu à l’attaque personnelle. » On est passé des idées à l’attaque personnelle. « . « Là, on n’est plus sur le sujet, mais sur la personne. »

- » Ce n’est plus une réponse au contenu, mais une critique de celui qui parle. «

- » On n’est plus dans un échange, mais dans un dénigrement.

- Face à une inversion accusatoire, la seule issue est souvent de refuser le jeu : » Ce n’est pas un échange, je n’y participe pas. «

En une phrase :

La polémique ferme l’échange, le besoin d’avoir raison le transforme en combat, la critique personnelle le dénigre, et l’inversion accusatoire l’enferme.

3 L’inversion accusatoire : une confusion pernicieuse

Parfois, celui qui cherche simplement à éclairer un sujet, à partager des faits ou des références vérifiables, est accusé de « vouloir avoir raison ». Cette accusation peut être particulièrement pernicieuse car elle inverse les intentions réelles. Elle projette sur l’autre un désir de domination, alors que l’intention initiale était justement l’ouverture, le dialogue et la recherche commune.

Celui qui reçoit cette inversion accusatoire se retrouve souvent dans une position d’incompréhension totale. Il tente en vain d’expliquer son intention réelle, mais ses efforts ne font que renforcer l’accusation : « Tu veux avoir raison. ». Il est alors pris dans un piège émotionnel et relationnel : plus il essaie de clarifier ses intentions, plus l’autre s’enferme dans son accusation.

Derrière cette inversion se cache une profonde insécurité : l’accusateur projette inconsciemment sur l’autre sa propre peur d’être dominé, humilié ou rejeté. En accusant l’autre de vouloir « avoir raison », il crée une fausse symétrie : il évite ainsi de ressentir la vulnérabilité (voir article wetwo.fr/force), et coupe court à toute discussion risquant de réveiller cette blessure.

Comment sortir de ce piège ? En reconnaissant cette inversion accusatoire comme ce qu’elle est : un mécanisme de défense, une peur inconsciente projetée sur l’autre. La réponse la plus constructive est souvent de renoncer temporairement à se justifier par des arguments rationnels, et d’ouvrir un espace émotionnel :

- « Je sens que ce que je dis est perçu comme une menace. Que ressens-tu exactement ? »

- « Je ne cherche pas à avoir raison, mais à comprendre. Peux-tu me dire ce qui te fait peur ou ce qui te fait mal dans ce que j’exprime ? »

4 La recherche d’un cadre de compréhension

Chercher la vérité, c’est parfois simplement chercher à voir plus clair, ensemble. Pas pour gagner, mais pour comprendre.

Ce qui est dit n’est pas toujours ce qui est reçu

Quand quelqu’un dit « Je ne fais que dire la vérité », elle se défend. Elle ne parle pas depuis sa vulnérabilité, mais depuis un lieu en elle où la vérité est un rempart. Une façon de ne pas sentir ce qui se passe derrière : peur, tristesse, rejet.

Lui répondre par un débat serait inutile. Mais lui demander :

« Qu’est-ce que tu ressens, là, juste maintenant ? Est-ce que tu te sens en insécurité ? Incomprise ? » ouvre un espace.

Prenons l’exemple de ces phrases données par Carl Jung :

5 phrases-clés évoquées sur l’ombre et la manipulation selon Jung ne sont pas de simples tournures de langage : elles sont les symptômes d’un mécanisme de défense inconscient, hérité, intégré, reproduit.

1. Je ne fais que dire la vérité. 2. Tu réagis de manière excessive. 3. Rappel toi de tout ce que j’ai fait pour toi. 4. Blâmer l’autre pour nos émotions ou sa trop forte sensibilité. 5. Si tu m’aimais vraiment…

5 Cinq phrases qui trahissent un besoin inconscient de contrôle

Certaines phrases, récurrentes dans les dynamiques relationnelles blessées, sont des signaux clairs :

- « Je ne fais que dire la vérité. »

Une manière de clôturer toute remise en question. Sous-entendu : je ne ressens rien, je ne me trompe pas, je n’ai rien à entendre.

- « Tu réagis de manière excessive. »

Cela invalide l’émotion de l’autre, le fait passer pour instable, et renforce une posture de supériorité.

- « Rappelle-toi tout ce que j’ai fait pour toi. »

Une tentative de manipuler la culpabilité au lieu de rester dans l’échange du présent.

- Blâmer l’autre pour nos propres émotions.

« Tu me rends triste », « C’est à cause de toi que je vais mal. » Cela déresponsabilise totalement l’émetteur.

- « Si tu m’aimais vraiment, tu… »

- Le chantage affectif par excellence. Cela transforme l’amour en monnaie d’échange.

Et deux autres que Jung aurait pu ajouter :

- « Tu es trop sensible, tu ressens trop. »

Accuser l’autre pour sa trop grande sensibilité ou son surplus d’émotions. Cette accusation projette sur l’autre une fragilité excessive, au lieu de reconnaître et d’accueillir ses émotions. C’est une manière subtile d’éviter la responsabilité de sa propre fermeture émotionnelle.

- « Tu as tellement d’émotions que ça nous a bloqués. »

Une inversion subtile qui rend responsable celui qui exprime ses émotions du blocage relationnel. Au lieu de reconnaître sa propre difficulté à accueillir ces émotions, l’autre transfère la responsabilité du malaise relationnel sur celui qui ose ressentir et exprimer.

Ces phrases ne sont pas toujours conscientes. Mais les repérer permet de désamorcer le cercle vicieux qu’elles enclenchent.

6 Quand « avoir raison » devient une stratégie de domination

Il est essentiel de distinguer deux réalités dans les échanges :

6.1 La projection inconsciente (inversion accusatoire)

Parfois, une personne accuse l’autre de « vouloir toujours avoir raison », alors qu’en réalité, cette accusation masque sa propre difficulté à entendre une autre perspective. C’est un mécanisme de défense, une peur projetée : l’échange est encore possible si l’on restaure l’écoute.

6.2 La prise de pouvoir réelle par la parole

Dans le monde du travail par exemple, ces stratégies sont souvent invisibles car couvertes par une apparente logique rationnelle ou hiérarchique. Pourtant, elles sapent la confiance, brisent les dynamiques collectives, et entraînent fatigue psychique et désengagement.

La personne parle non pour échanger, mais pour dominer. Elle utilise le discours comme une arme :

- elle monopolise le temps de parole,

- enchaîne les arguments jusqu’à l’épuisement du groupe,

- digresse volontairement pour noyer la question initiale,

- et conclut seule, sans jamais s’ouvrir à un autre point de vue.

Ce n’est plus un dialogue, plutôt une forme de monologue, une clôture verbale déguisée.

Une stratégie qui prend possession de l’espace relationnel au nom de la logique ou de la rationalité apparente, tout en évitant la vraie écoute.

- Comment réagir face à cela ?

- Revenir au cadre initial de l’échange : « Quelle était la question de départ ? »

- Recentrer avec douceur mais fermeté : « Je me sens un peu perdu, est-ce qu’on peut reformuler ensemble ce qu’on essaie de comprendre ? »

- Et si c’est récurrent : en parler en aparté ou avec un tiers de confiance.

Distinguer ces deux dynamiques est fondamental pour ne pas confondre conflit émotionnel et abus relationnel.

L’un se soigne par la reconnaissance mutuelle.

L’autre, par la reprise de clarté et de limites.

Et parfois, l’autre met fin à la conversation. Pas par rejet de l’autre, mais parce qu’il perçoit que l’échange n’en est plus un. Il sent, intuitivement, que l’autre n’écoute pas, ne se remet pas en question, et cherche à prendre l’ascendant par saturation verbale.

Dans ces cas-là, dire « tu ne cherches pas à écouter, mais à avoir raison – il n’y a rien à gagner à continuer », ce n’est pas une fermeture. C’est une auto-protection lucide, un refus d’être aspiré dans une relation dissymétrique.

Pour l’EPS, l’écoute forcée d’un discours verrouillé est vécue comme une agression lente, une forme de désaccord émotionnel insupportable. Il n’y a plus de lien. Rompre, c’est alors se préserver.

| EPS (Sensible) | EPV (Verrouillé) |

| Ressent, et traverse ses émotions | Bloque ou évite ses émotions |

| Capable d’empathie | Déconnecté de l’empathie réelle |

| Cherche du sens et de la reconnexion | Cherche à contrôler et justifier |

7 La confusion entre vérité et raison

Chercher une vérité ensemble, ce n’est pas vouloir avoir raison :

- Avoir raison, c’est imposer sa vérité aux autres pour les dominer.

- Chercher la vérité, c’est proposer sa perspective pour enrichir un dialogue commun.

Dire sa vérité n’est pas vouloir convaincre, mais vouloir se rencontrer.

Cette confusion alimente de nombreux conflits relationnels et émotionnels.

8 Les effets toxiques du besoin d’avoir raison

Le besoin permanent d’avoir raison finit par créer une relation fondée sur la lutte de pouvoir plutôt que sur l’échange authentique.

À force, l’autre ne se sent plus en sécurité émotionnelle. Il s’éloigne, se ferme, et finit par se protéger en se verrouillant lui-même.

Cela peut devenir un cercle vicieux qui brise progressivement la confiance relationnelle :

« À quoi bon parler, puisqu’il ou elle voudra toujours avoir raison ? ou critiquera jugera toute idée nouvelle ».

9 Une issue concrète pour sortir de ce piège relationnel

Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège ?

- Reformuler ce que l’autre exprime, pour vérifier que l’on a vraiment compris, avant de vouloir répondre.

- Accueillir les émotions de l’autre, sans chercher à les corriger immédiatement.

- Considérer que le dialogue est une rencontre, pas un débat.

En pratiquant cela, la conversation ne devient plus une lutte pour avoir raison, mais un espace où chacun apprend et se rencontre vraiment.

9.1 Clarifier son intention : vouloir comprendre ou vouloir dominer ?

Pour sortir de cette impasse, il faut revenir à l’intention. Est-ce que je veux partager une clarté ? Ou est-ce que je veux être validé ? Est-ce que je parle pour être entendu, ou pour être supérieur ?

Et aussi : est-ce que je suis capable de dire « je ne sais pas » ? Est-ce que je suis capable d’écouter une parole différente sans la vivre comme une remise en cause de ma valeur ?

10 L’impact éducatif (parent-enfant)

Lorsque les parents veulent toujours avoir raison, les enfants apprennent une logique de domination, pas d’écoute. Ils intègrent inconsciemment l’idée qu’une relation saine est une lutte de pouvoir.

Or, éduquer n’est pas imposer : c’est accompagner l’enfant vers l’autonomie, la compréhension et la réflexion.

Cela suppose d’accepter que l’enfant puisse avoir une perspective différente de celle du parent, et de la valoriser plutôt que de la combattre.

11 La clé pour en sortir : La connaissance

- Prendre conscience que ce n’est pas une « faiblesse » de ressentir, mais une capacité naturelle.

- Démystifier la croyance selon laquelle les émotions sont un problème.

- Apprendre à voir ces mécanismes chez soi et chez les autres sans culpabiliser.

- Comprendre que ressentir pleinement est la véritable force.

- Développer une approche éducative pour que ce schéma ne se perpétue pas sur les générations suivantes.

12 Conclusion

Chercher à comprendre ou à partager une vérité n’est pas un problème en soi. Ce qui l’est, c’est quand cette vérité devient un affront pour l’autre. Quand elle n’est plus un chemin partagé, mais une arme brandie.

Revenir à l’écoute. Revenir à la relation. Sentir si ce que je dis crée de la distance ou de la compréhension. Et surtout, faire le deuil de vouloir convaincre. Pour être libre d’être en lien.

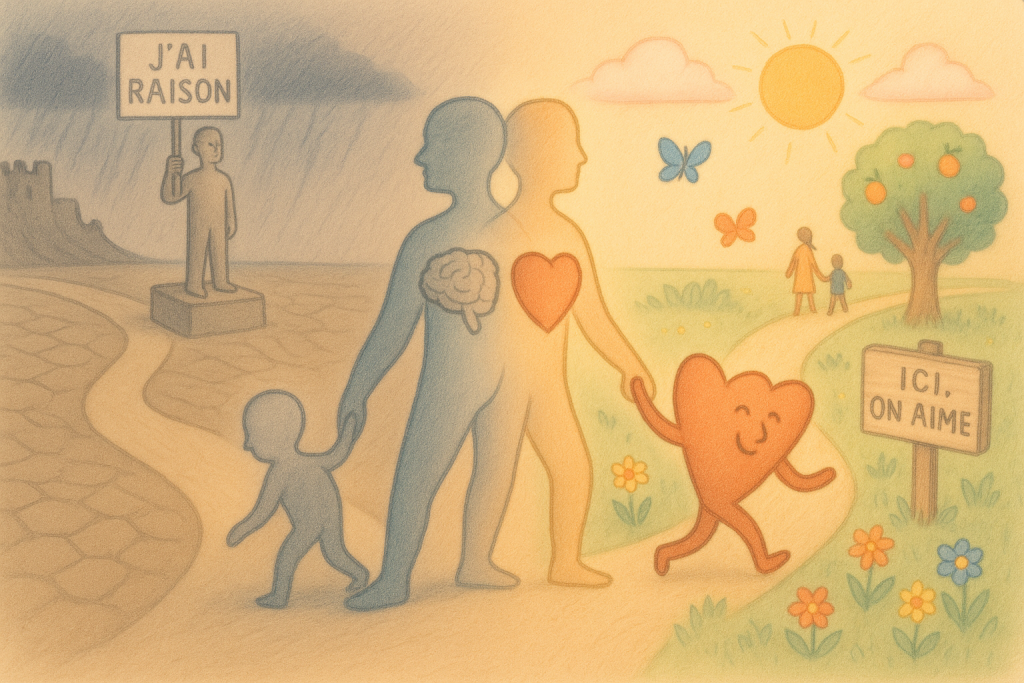

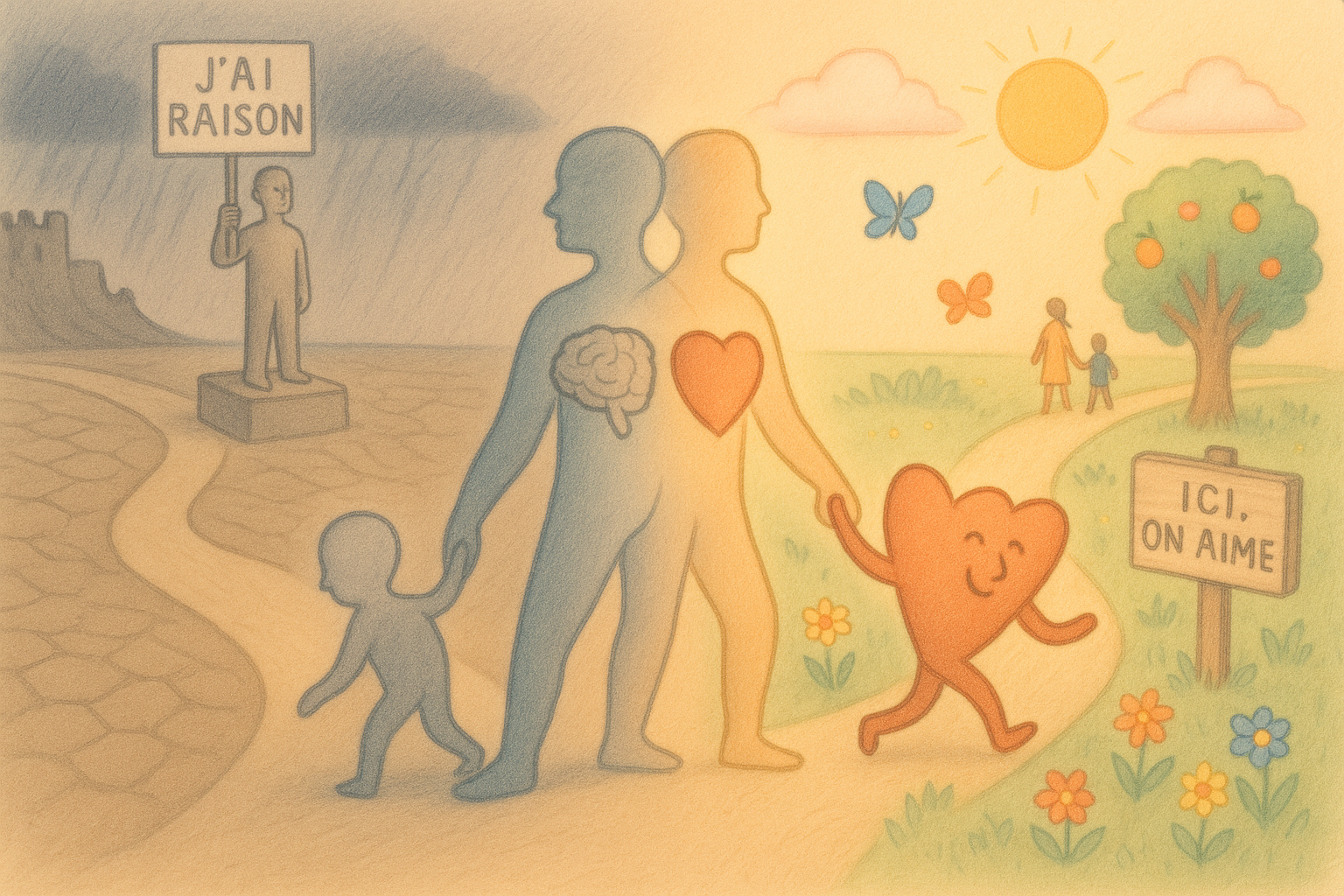

- Choisir d’être heureux, pas d’avoir raison

Face au choix entre avoir raison et être heureux, Marshall Rosenberg, fondateur de la Communication Non Violente, disait :

« Entre avoir raison et être heureux, je choisis d’être heureux. »

Ce choix conscient est une invitation à sortir du piège du contrôle et du jugement, pour entrer dans un espace de lien, de tolérance et de dialogue vrai.

Parce qu’au fond, être heureux ensemble, c’est accepter que la vérité puisse être plurielle et que la rencontre puisse exister même dans le désaccord.

Laisser un commentaire