Table des matières

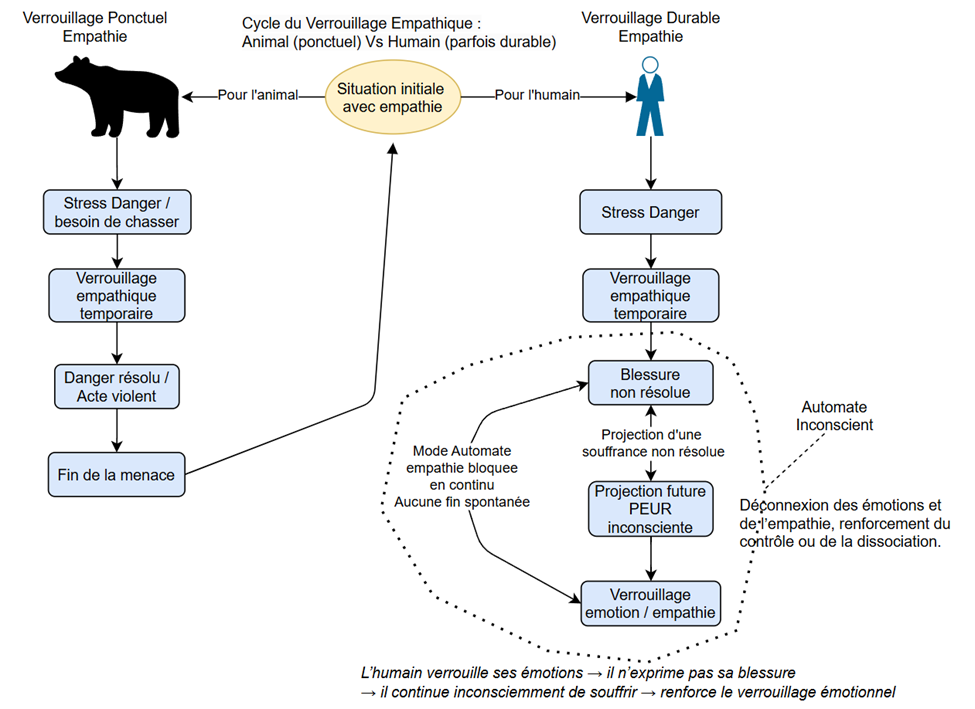

2.1 Empathie animale sauvage : une bascule ou « switch » temporaire. 2

2.2 Le parallèle avec le cerveau humain : même base, mais parfois un blocage prolongé. 3

2.3 Le réflexe grégaire : du salut collectif à l’absurdité mortifère. 5

3 Quand la dissociation devient un « mode automate ». 9

3.1 Un mécanisme inconscient, pas un choix délibéré. 10

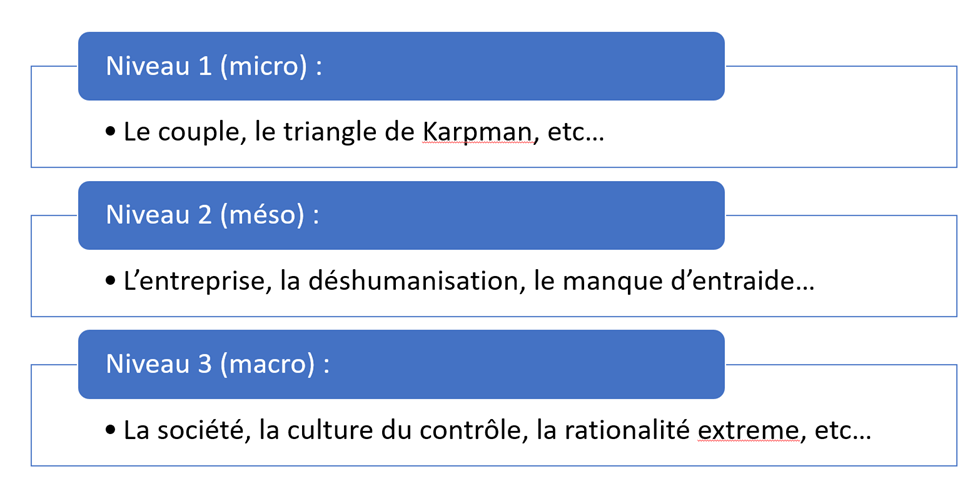

4 Conséquences au niveau micro, méso, macro : Les répercussions du couple jusqu’à la société. 11

4.1 Dans le couple (micro) : le risque du triangle de Karpman. 11

4.2 Dans l’entreprise (méso) : déshumanisation et collaboration superficielle. 15

4.3 Au niveau sociétal (macro) : un climat de « lissage » et de contrôle. 18

5 Le cas des agences spatiales et la priorité à la collaboration. 18

V0.6-06/25

1 Pré introduction

1.1 Du réflexe de survie au verrouillage permanent : comprendre la « dissociation empathique » chez l’humain

Lorsqu’une lionne part chasser ou qu’un chimpanzé capture un petit singe Colobé, on a l’impression qu’ils « oublient » toute forme de compassion. Pourtant, juste après la chasse, ils redeviennent empathiques envers leurs congénères, voire d’autres espèces. Ce « verrouillage empathique » est un mécanisme de survie ponctuel visant à neutraliser la sensibilité pour accomplir un acte violent (chasse, défense).

2 Introduction

Chez l’humain, on observe des « coupures empathiques » similaires dans certaines circonstances : un soldat, par exemple, inhibe sa compassion pour combattre. Cependant, chez certaines personnes, cette « coupure » reste activée quasiment en continu, même loin de tout danger immédiat.

Comment expliquer que ce qui n’est qu’un réflexe éphémère dans le règne animal se prolonge parfois jusqu’à former un « mode automate » chez l’homme ?

Cet article explore d’abord le fonctionnement temporaire de la dissociation empathique chez l’animal sauvage, puis décrit les raisons pour lesquelles, chez l’humain, de petites blessures non résolues peuvent rendre ce verrouillage durable.

Enfin, il montre les conséquences dans le couple, l’entreprise et la société, et propose un éclairage sur la manière dont certains secteurs (ex. les agences spatiales) cherchent à évaluer la capacité réelle de collaboration et d’ouverture émotionnelle chez leurs futurs équipiers.

2.1 Empathie animale sauvage : une bascule ou « switch » temporaire

2.1.1 La preuve de l’empathie chez les mammifères

De nombreuses études, qu’elles soient éthologiques (Frans de Waal, Jane Goodall) ou neuroscientifiques (analyses de l’activité limbique chez différents mammifères), confirment que les animaux – lions, chimpanzés, dauphins, éléphants, etc. – manifestent de l’empathie envers leurs semblables, et parfois envers d’autres espèces.

- Exemple marquant : En 2023 (article GEO), trois crocodiles ont « sauvé » un chien poursuivi par une meute, qui a voulu traverser une rivière en le poussant du museau jusqu’à l’autre rive au lieu de le manger. Cela illustre qu’un réflexe empathique inter-espèces peut survenir, même chez un prédateur réputé impitoyable

2.1.2 Lionnes et chimpanzés : l’empathie se coupe… puis revient

On parle de dissociation émotionnelle lorsque l’animal – ou l’humain – inhibe ses émotions et son empathie pour accomplir un acte violent (chasse, défense), sans être freiné par la compassion.

- La lionne

- Douce et protectrice envers ses lionceaux, elle fait pourtant preuve d’une férocité totale lorsqu’elle tue une antilope.

- Mécanisme : elle neutralise temporairement son empathie pour chasser efficacement. Une fois la chasse terminée, l’empathie à l’égard de ses lionceaux réapparaît aussitôt.

- Les chimpanzés

- Ils peuvent montrer de l’empathie entre eux (consoler un congénère, par ex.) ou font preuve de solidarité, même envers d’autres espèces.

- Certains groupes, cependant, chassent et dévorent de jeunes singes Colobes.

- Conclusion : durant la capture, leur empathie « se met en sourdine ». Dès la chasse terminée, ils retrouvent un comportement empathique normal.

Chez l’animal, le « verrouillage empathique » est un réflexe ponctuel lié à un acte de prédation ou de défense. Dès que le danger ou l’objectif (chasser, combattre) prend fin, l’animal réactive son empathie ordinaire. La dissociation émotionnelle est ponctuelle et utilitaire : elle se produit lors d’une situation de survie (chasse, menace), puis l’animal récupère aussitôt son empathie.

2.2 Le parallèle avec le cerveau humain : même base, mais parfois un blocage prolongé

2.2.1 Dynamique similaire : notre cerveau limbique opère de façon similaire

Au niveau neuroscientifique, des chercheurs comme Joseph LeDoux, Lisa Feldman Barrett ou Antonio Damasio montrent que l’activation / désactivation de l’empathie et des émotions est régulée par des circuits semblables chez l’humain et l’animal (amygdale, insula, cortex préfrontal).

Nous aussi sommes des mammifères, et dans certains contextes, notre empathie peut se couper brièvement pour assurer un acte violent ou défensif.

- Exemple humain ponctuel : un soldat en guerre peut « couper » sa compassion pour tirer sur une cible humaine sans hésiter, puis retrouver de l’affection pour sa famille une fois la menace écartée.

2.2.2 Pourquoi, chez certains, ce « switch empathique » devient-il quasi permanent ?

C’est ici que la psychologie humaine se différencie un peu : des « petites » blessures (micro-humiliations, manque d’attention) ou un traumatisme diffus peuvent inciter le cerveau à rester dans un état de défense prolongé, même hors de tout contexte réellement menaçant.

- Chez l’animal, cette bascule « activée → désactivée » reste éphémère, tandis que chez l’humain, l’anticipation constante d’une possible douleur future (rejet, abandon) peut figer la “verrouillage empathique” dans la durée.

Prenons l’exemple concret d’une souris domestique qui vit paisiblement dans sa cage, sans comportement agressif habituel. Si on introduit soudainement une autre souris dans cet espace devenu trop étroit ou stressant pour elle, il arrive parfois que cette souris initialement calme bascule soudainement vers une agressivité brutale, pouvant aller jusqu’à blesser gravement ou tuer l’autre animal, même si ce comportement ne lui est pas naturel. En réalité, ce phénomène n’est pas volontaire ou conscient : la souris est poussée par un stress trop intense, déclenchant un état dissociatif primaire. Cet état dissociatif la coupe momentanément de son empathie naturelle et de ses comportements sociaux habituels pour la protéger de la peur ou du stress lié à son environnement immédiat devenu trop menaçant.

De la même manière, chez l’humain, l’EPV (voir article enfant perdu) ou la personne verrouillée émotionnellement utilise inconsciemment ce même mécanisme dissociatif primaire pour se protéger d’une blessure émotionnelle ancienne, même si celle-ci n’est plus présente immédiatement. Mais à la différence de l’animal qui reprend vite son comportement empathique naturel dès que le stress disparaît, l’humain maintient souvent inconsciemment cette dissociation à cause de croyances identitaires profondes liées à ses blessures émotionnelles passées (abandon, rejet, humiliation, violences…).

À la différence de l’animal, qui sort naturellement de cet état dissociatif dès que le stress immédiat disparaît, l’humain a développé une conscience complexe de lui-même, capable de stocker inconsciemment une blessure émotionnelle ancienne (abandon, rejet, humiliation, violences…). Lorsque cette blessure initiale est vécue, souvent dans l’enfance, elle est si intense que le cerveau humain la garde inscrite profondément en mémoire, même lorsque la situation stressante n’est plus présente dans le quotidien.

Plus tard, tout au long de la vie, l’humain continue inconsciemment à anticiper subtilement un risque potentiel : la possibilité douloureuse que cette blessure ancienne puisse à nouveau se produire. Cette anticipation inconsciente active un mécanisme de vigilance permanent, en arrière-plan, dont le cerveau n’est même pas conscient directement, mais qui dit en substance : « Je dois absolument éviter de revivre cette souffrance terrible que j’ai déjà vécue ».

C’est précisément cette boucle inconsciente permanente (mémoire douloureuse passée → anticipation subtile anxieuse du futur) qui rend le mécanisme dissociatif durable chez l’humain, alors qu’il n’était qu’un état temporaire, instinctif et adaptatif chez l’animal. Tant que l’humain n’a pas identifié, compris et apaisé cette blessure émotionnelle initiale, son cerveau continue automatiquement à maintenir cet état dissociatif pour le protéger d’un danger qui n’est en réalité plus présent.

Voir article Irrationnel et Blessures : Pourquoi ne guérissons-nous pas nos blessures ?

2.3 Le réflexe grégaire : du salut collectif à l’absurdité mortifère

Chez certains animaux, comme les éléphants de mer, la peur de rester seul ou à l’écart du groupe conduit à des comportements irrationnels. Quand l’un d’eux décide de descendre du rocher pour rejoindre la mer, les autres suivent aveuglément, quitte à se blesser ou à s’empaler, préférant risquer la mort plutôt que l’isolement. Ce mimétisme grégaire, cet instinct de « faire comme tout le monde », assure normalement la sécurité du groupe mais peut se retourner contre la survie même des individus. On retrouve ce même phénomène chez d’autres espèces (moutons, gnous, etc.) et, de manière plus complexe, chez l’humain.

Durkheim, l’un des pères de la sociologie, a montré que l’humain est, par essence, un être social : le « fait social » s’impose à l’individu, qui se conforme aux normes du groupe pour maintenir sa place et son identité. Cette « solidarité mécanique », selon Durkheim, structure les sociétés traditionnelles : l’appartenance et la conformité y sont vécues comme vitales, souvent au détriment du discernement personnel ou de la remise en question.

- Le même mécanisme chez l’humain

Chez l’humain, ce comportement de suivi aveugle d’une figure dominante, d’un groupe ou d’un « signal » collectif est une stratégie de survie archaïque ancrée dans le cerveau limbique. En situation de stress, d’incertitude ou de peur collective, le cerveau archaïque privilégie la sécurité du groupe à la réflexion individuelle. On préfère suivre la figure dominante ou la majorité, même au prix du danger ou du non-sens, parce que la peur de l’exclusion est ressentie comme une menace supérieure au danger réel.

Ce réflexe se révèle avec une puissance redoutable dans les périodes de crise :

- S’aligner sur la certitude d’un groupe ou d’un leader (celui qui doute le moins et affiche le plus de certitudes) donne une illusion de sécurité.

- La peur collective provoque une « contagion émotionnelle » et un verrouillage du jugement individuel, poussant la masse vers des directions absurdes, voire destructrices.

- On retrouve ce phénomène dans les paniques collectives, les mouvements de foule, le suivisme politique ou religieux, le consumérisme ou encore la soumission à des normes toxiques (« faire comme tout le monde »).

L’analogie du sablier s’applique ici :

Dans le sablier, le sable descend « par gravité » – une fois enclenchée, la dynamique grégaire est irrésistible, même si elle conduit à une impasse.

Chez l’animal comme chez l’humain, la pression du groupe l’emporte sur le discernement individuel. La peur d’être « hors du flux », de rester isolé, est plus forte que l’évaluation du danger réel.

L’histoire humaine regorge d’exemples tragiques de ce mécanisme : paniques collectives, mouvements de foule, adhésions massives à des leaders autoritaires ou à des idéologies totalitaires. L’Allemagne nazie, la montée du fascisme ou, plus récemment, les dérives autoritaires autour de figures comme Donald Trump illustrent clairement ce phénomène : par peur, par besoin de certitude ou d’appartenance, des peuples entiers suivent un leader contre toute logique ou éthique.

Ce n’est pas la raison qui commande alors, mais un réflexe de survie grégaire. Celui qui exprime le moins de doute, qui incarne la force ou la certitude, attire à lui la masse. Celle-ci préfère le confort illusoire du groupe à l’angoisse de la pensée individuelle, jusqu’à sombrer collectivement dans l’absurdité ou la violence.

C’est ainsi que la survie de l’espèce s’est construite - mais c’est aussi ainsi que naissent les plus grandes dérives humaines : obéissance aveugle, soumission à la norme, déni du réel, jusqu’au sacrifice absurde de soi ou des autres.

Ce réflexe, hérité de notre histoire animale et prolongé par les faits sociaux décrits par Durkheim, explique pourquoi la peur et le besoin d’appartenance restent des leviers puissants capables de verrouiller notre discernement – et parfois notre humanité.

Nous retrouvons ce réflexe grégaire jusque dans nos choix sociaux, familiaux, professionnels et jusque dans notre façon d’aimer et de nous attacher – là où l’amour devient conditionnel et la conformité plus vitale que la sincérité (voir article « amour conditionnel »).

De l’animal à l’humain, du rocher à la tribune politique, le réflexe grégaire nous rappelle que la peur de l’exclusion est parfois plus forte que l’instinct de vie ou le sens moral.

2.3.1 Focus : Le rôle central de la peur inconsciente

Au cœur de ce basculement vers un « mode automate » réside une peur inconsciente : l’anticipation d’une douleur passée (blessure même légère, mais non résolue) qui pourrait se reproduire. Plutôt que de risquer de revivre ce malaise, le cerveau verrouille peu à peu l’accès aux émotions, y compris à l’empathie. Cet état de vigilance permanente se maintient tant que la blessure originelle – souvent non nommée – reste active. Tant qu’elle n’est pas reconnue ni désamorcée, le verrouillage empathique demeure, transformant ce qui aurait dû être un réflexe passager en un verrou durable.

- Mémoire d’une blessure non résolue : Un rejet ou une souffrance, même « mineure », resté invisible ou minimisé, peut créer une anticipation anxieuse : « Je ne veux plus jamais revivre ça. »

- Projection d’un danger futur : Contrairement à l’animal, l’humain se projette mentalement dans l’avenir. Si le cerveau estime qu’une nouvelle souffrance est possible, il maintient la coupure par réflexe de protection.

- Résultat : Un mécanisme qui ne se désactive pas spontanément. Sans un travail de reconnaissance et d’apaisement de la blessure originelle, la personne demeure verrouillée, sans réaliser qu’il s’agit d’une simple « peur inconsciente » préventive, et non d’un danger réel.

2.3.2 Les racines : de modestes blessures non identifiées

Il n’est pas nécessaire d’avoir subi un énorme choc. Des multiples « petites » souffrances (rejets subtils, humiliations répétées, absence de chaleur affective) peuvent suffire :

« Je ne veux surtout pas revivre ça… Je dois éviter de revivre ça, coûte que coûte… «

Comme elles ne sont pas perçues comme des « traumatismes majeurs », elles restent non traitées, et l’esprit passe en mode « protection » quasi permanent.

2.3.3 L’anticipation inconsciente « passé → futur »

Au contraire des animaux centrés sur l’instant, l’humain se projette dans l’avenir et redoute de revivre ce qu’il a perçu comme une souffrance.

- Effet : Ce réflexe ne se désactive plus spontanément, faute d’avoir reconnu la blessure originelle. Cela active un mode de surveillance permanente : on redoute de « replonger » dans la douleur, même si la menace n’est plus immédiate.

- Conséquence : vigilance accrue, l’empathie se retrouve inhibée pour éviter tout risque d’être blessé. Le réflexe d’inhibition de l’empathie, qui devrait cesser, ne se désactive plus.

- Résultat : Un état d’hypervigilance où l’empathie reste bloquée, par crainte qu’une vulnérabilité ne réveille la blessure passée, que la douleur passée ne revienne.

- Effet durable : Ce qui aurait pu n’être qu’un réflexe (comme pour un soldat sur le terrain) devient un mode quasi permanent, car la personne n’échappe pas à cette projection anxieuse.

2.3.4 Animal sauvage vs animal domestiqué

Les animaux sauvages reviennent naturellement à leur état d’équilibre émotionnel une fois le danger passé.

Mais lorsqu’un animal domestiqué subit un stress répété, il peut entrer dans un état de soumission permanente ou de réaction automatique.

De la même manière, un être humain peut perdre sa capacité à s’adapter librement et vivre en mode réflexe, enfermé dans des schémas inconscients qui dictent son comportement.

Ce comportement sera identique pour un animal domestiqué ayant subi une blessure répétée que pour un humain.

Les animaux domestiqués, eux, peuvent développer des schémas conditionnés qui les rapprochent des mécanismes humains de verrouillage émotionnel. Certains deviennent totalement soumis, d’autres oscillent entre détresse et espoir.

Un l’EPV ou la personne verrouillée émotionnellement qui exerce une emprise sur son entourage agit comme un dresseur qui impose un cadre mental rigide, réduisant progressivement toute possibilité d’évasion mentale.

3 Quand la dissociation devient un « mode automate«

Au lieu d’un réflexe éphémère, on observe un blocage durable au lieu d’être un réflexe temporaire (chasse, défense), ce verrouillage devient un mode stable, un automatisme Inconscient :

• Souffrance mise à distance,

• Empathie et désir également coupés,

• Relations souvent sous contrôle ou superficielles.

La personne adopte des croyances inconscientes telles que « Mieux vaut tout contrôler pour ne plus être blessé », « Les émotions sont dangereuses », « Je ne dois faire confiance à personne », « les animaux ont plus « d’humanité » que les humains » etc., qui maintiennent ce verrouillage dans la durée. Ces croyances alimentent la dissociation et font qu’elle ne s’arrête plus d’elle-même.

Impact :

L’être humain, à la différence des animaux sauvages, peut rester enfermé dans un état de dissociation émotionnelle prolongée. Une analogie forte peut être faite avec les animaux domestiqués, qui, contrairement aux animaux sauvages, sont conditionnés à répondre à un cadre rigide et peuvent perdre leur instinct de survie et de liberté.

Nous pouvons parler « d’enfant perdu sensible » pour l’enfant ou l’homme et « enfant perdu verrouillé émotionnellement » ces notions sont abordées dans un autre article (Le Grand Déni : quand la peur de la souffrance entraine le verrouillage émotionnel.

L’Enfant Perdu sensible : un être « domestiqué » émotionnellement

– Il cherche constamment une validation extérieure, comme un animal domestiqué qui cherche à satisfaire son maître.

– Il ne comprend pas pourquoi il est rejeté ou maltraité, mais continue d’espérer une reconnaissance qu’il ne reçoit jamais.

– Il oscille entre soumission et incompréhension, cherchant à s’adapter pour éviter la douleur.

l’EPV ou la personne verrouillée émotionnellement : un être conditionné

– Il ne remet plus en question son environnement, comme un animal dressé qui obéit sans réfléchir.

– Il répète ce qu’on lui a appris sans y penser, ne cherchant plus d’alternative à son conditionnement.

– Il peut imposer des schémas de contrôle et de domination sans en être conscient, car pour lui, c’est « normal ».

Différence clé : L’Enfant Perdu sensible ressent encore un appel à la liberté mais ne sait pas comment y répondre, alors que l’EPV ou l’enfant perdu verrouillé émotionnellement a éteint toute possibilité d’alternative.

3.1 Un mécanisme inconscient, pas un choix délibéré

On pourrait croire qu’il « refuse sciemment » de ressentir. En fait, il ne réalise même pas qu’il a coupé son empathie : le cerveau, par peur de la douleur, court-circuite toute remise en question.

- Tant que la blessure n’est ni nommée ni apaisée, l’inconscient de la personne ne voit pas de « raison » de « revenir » à l’empathie, la personne ne « voit » pas qu’elle est coupée. C’est un pilotage automatique maintenu « pour se protéger ».

Essentiel : cette dissociation ne découle pas d’une décision délibérée. Ce n’est pas qu’on « refuse » consciemment d’affronter quelque chose ; c’est plutôt un réflexe de protection qui opère en profondeur.

- Le cerveau craint de revivre la souffrance et court-circuite la possibilité d’une remise en question, à l’insu complet de la personne (la plupart).

- Tant que la blessure d’origine n’est ni identifiée ni apaisée, il est possible de rester indéfiniment dans cet état, sans percevoir aucun « problème » à résoudre.

4 Conséquences au niveau micro, méso, macro : Les répercussions du couple jusqu’à la société

4.1 Dans le couple (micro) : le risque du triangle de Karpman

Lorsqu’un des partenaires vit en “mode dissocié”, les dynamiques de contrôle ou de victimisation sont fréquentes :

- Triangle de Karpman : Le « dissocié » agit en « Bourreau » (inconsciemment personne qui s’est coupée de ses émotions) qui se dit victime (victimisation afin de pouvoir accuser l’autre), tandis que l’autre (sensible et empathique) alterne (inconsciemment) entre réelle « Victime » (ne se considère jamais victime) ou « Sauveur ».

- Les émotions de l’un ne sont ni accueillies ni reconnues par l’autre, ce qui génère incompréhension, frustrations ou culpabilité.

Voici un exemple de tous les jours pour illustrer la façon dont un partenaire « verrouillé empathiquement » peut réagir à un simple conflit d’apparence anodine :

Si cet exemple parait anodin, il exprime le fait que les conflits seront présents de facon permanentes et arriveront au long des années à épuiser Anne, le rapport de force tout au long des années ira en grandissant jusqu’à ce qu’elle soit épuisée, mentalement isolée, et se retrouve dans une solitude profonde, sans pouvoir en saisir l’origine.

4.1.1 Exemple 1 illustratif : la peinture du salon

Imaginons Anne et Louis, en pleine discussion sur l’achat d’une peinture pour repeindre leur salon :

Anne :

« Tu crois qu’on pourrait prendre cette peinture ? Je la trouve plus adaptée, et le rendu sera plus lumineux, non ? »

Louis (en mode verrouillage empathique) :

« De toute façon, il n’y a pas le choix : il faut prendre celle-ci. »

Louis impose sa volonté sans chercher à comprendre la proposition d’Anne, montrant déjà un contrôle unilatéral.

Anne :

« On peut peut-être en discuter. Ce type de peinture semble moins cher et de meilleure qualité. Qu’en penses-tu ? »

Louis :

« Non, le pinceau n’ira pas… la couleur n’est pas adaptée… et je t’ai déjà dit que c’était un mauvais plan. »

Trois arguments contradictoires sortent de nulle part (couleur, pinceau, qualité), sans lien direct et sans explication claire.

Effet : Anne se retrouve embrouillée par ces réponses disjointes, ne sachant plus comment argumenter.

Résultat :

Anne tente de comprendre la logique de Louis, en vain. Au lieu d’un réel dialogue, le partenaire verrouillé [Louis] alterne des justifications incohérentes ou détournées (un mini gaslighting), ce qui épuise Anne qui finit par abdiquer (« OK, laissons tomber »).

Le conflit ne porte plus sur la peinture : Anne dépense son énergie à démêler la confusion imposée par Louis. Louis, lui, ne se rend pas compte qu’il manipule ; il agit en « Bourreau » (dans le triangle de Karpman) tout en se sentant victime d’une discussion supposément « inutile ». Anne endosse inconsciemment la posture de la Sauveuse cherchant à trouver des compromis, puis de la Victime quand elle se heurte à son incompréhension.

Moralité :

Même un sujet trivial (choisir une peinture) illustre ce mode de verrouillage empathique :

Les arguments du partenaire « dissocié » ne visent pas à échanger, mais à maintenir un contrôle et éviter toute discussion réelle.

L’autre se retrouve fragilisé, souvent sans comprendre l’origine profonde de ce rapport de force – un simple achat devient un champ d’affrontement inconscient, typique d’un couple où l’un des partenaires vit en « mode automate ».

Conclusion de l’exemple :

Certes, acheter de la peinture paraît anodin, mais lorsque ce mode de dialogue verrouillé se répète jour après jour, au fur et à mesure des années, Anne s’épuise peu à peu.

Ce rapport de force s’intensifie dans toutes les décisions du couple : qu’il s’agisse de projets financiers, de l’éducation des enfants ou de l’évolution professionnelle. La même mécanique d’incompréhension et de confusion se reproduit. Au fil du temps, Anne se retrouve mentalement isolée et en solitude profonde, cherchant en vain une logique qui n’existe pas ou se remettant en question de manière injustifiée.

Le risque est un épuisement émotionnel et un sentiment de dévalorisation (dépression latente, perte d’estime de soi), car elle investit toute son énergie dans une boucle mentale pour comprendre ou calmer la situation, au lieu de pouvoir être entendue dans un dialogue authentique.

4.1.2 Exemple 2 : L’assurance et le double piège du triangle de Karpman

- Imposition d’un mensonge : La demande « forcée » (Bourreau – Victime)

Madame souhaite faire une déclaration d’assurance pour un sinistre, en suivant une procédure honnête. Monsieur, cependant, la presse de mentir sur les circonstances réelles, justifiant son exigence par une méfiance extrême envers les compagnies d’assurance.

– « Si on ne triche pas, on va se faire avoir ! On n’a pas le choix, c’est comme ça… »

Il impose sa peur d’être « floué »à Madame : il préfère « voler plutôt qu’être volé », convaincu que c’est une fatalité. Il menace de se mettre en colère si elle ne suit pas ses consignes.

- Madame, mal à l’aise, hésite et propose qu’il s’en charge lui-même puisqu’il veut biaiser la déclaration.

- Cette simple proposition déclenche déjà l’irritation de Monsieur qui l’accuse de « ne jamais être capable de faire ce qu’il faut ». On entre dans une posture de Bourreau (Monsieur) face à une vraie Victime (Madame), bien qu’elle ne se reconnaisse pas comme telle et cherche seulement à éviter le conflit.

- Première plainte : la tâche qui pèse sur lui…La victimisation inversée

Après ce bref échange, Monsieur bascule en mode « Victime » :

« Pourquoi ce serait à moi de le faire ? Je porte déjà tout sur mes épaules, tu ne m’aides jamais ! »

Le rapport de force ne disparaît pas : il se place alors en posture de Bourreau (il menace et manipule) tout en se victimisant, se disant déjà surchargé. C’est une première plainte : il reproche à Madame de le forcer à gérer quelque chose qu’il exige pourtant lui-même. Madame se retrouve d’autant plus culpabilisée, craignant de le voir « s’écrouler » ou « tomber malade ».

- Deuxième plainte : la réaction émotionnelle de Madame

En plus de la corvée de déclaration frauduleuse, Monsieur lui reproche aussi la gêne qu’il ressent lorsque Madame exprime un mal-être ou une contradiction :

« Et en plus, je dois encore supporter tes états d’âme. Tu te vexes à la moindre remarque ! Tu me prends la tête pour un rien… »

C’est une seconde plainte, cette fois sur la charge émotionnelle que Madame lui imposerait – alors même qu’il provoque lui-même la situation. Il critique directement l’identité de Madame (« trop sensible », « trop émotive »), la forçant à se sentir coupable d’éprouver du malaise ou de la colère.

- Madame piégée dans un double rôle : La charge mentale retombe sur Madame (Sauveur – Victime)

D’un côté, Monsieur la contraint à réaliser une démarche malhonnête qu’elle désapprouve (il joue au Bourreau, la posture de la Victime étant invoquée pour échapper à la responsabilité).

De l’autre, il prétend « subir » les émotions de Madame et lui en fait le reproche, comme si elle était une intruse dans sa propre réaction émotionnelle.

Maintenant, Monsieur se dit épuisé voire malade, tout en gardant la main sur la décision (la fausse déclaration). Madame, submergée par la crainte d’une dispute ou de l’état « fragile » de Monsieur, se sent obligée de gérer la mise en œuvre de cette « arnaque ». Elle est ainsi coincée dans un rôle de Sauveuse, prenant sur elle l’angoisse morale et la gestion concrète, tandis que Monsieur se pose comme Victime (« c’est trop pour moi ») et Bourreau si elle tente de s’y soustraire.

Cette dynamique boucle : Monsieur contrôle, tout en se plaignant d’être épuisé, forçant Madame à endosser la responsabilité morale et pratique d’un acte qu’elle désapprouve.

Au final, Madame est la vraie victime, à la fois contrainte de porter la faute morale (la fraude) et culpabilisée d’avoir « trop d’émotions ». Elle n’a pas le droit de dire « non » ni d’exprimer sa souffrance, sans être accusée de « compliquer » la vie de Monsieur. C’est un double verrou : celui de la tâche à accomplir et celui de la réaction que Monsieur n’admet pas, la taxant d’être « la source du problème ».

Analyse succincte

-Bourreau : Monsieur, lorsqu’il menace ou impose un mensonge.

-Victime : Monsieur joue ce rôle juste après, se disant surmené, incompris, etc.

-Sauveur / Victime réelle : Madame, contrainte de faire un faux, tout en gérant le stress psychologique de la situation, subit la manipulation sans se sentir légitime pour dire « non ».

Conclusion :

Ce double reproche (la tâche qu’il impose + la réaction émotionnelle de Madame) illustre parfaitement la mécanique perverse du triangle de Karpman. Monsieur occupe simultanément les rôles de Bourreau (il impose) et de Victime (il se plaint de devoir tout gérer et de « supporter les émotions » de Madame), tandis que Madame se retrouve Sauveuse (en obéissant malgré elle) et Victime réelle (obligée de faire quelque chose qu’elle désapprouve, et de taire ses émotions pour ne pas « aggraver » la situation). C’est ainsi qu’une simple déclaration d’assurance devient un théâtre de domination psychologique et d’inversion accusatoire.

4.2 Dans l’entreprise (méso) : déshumanisation et collaboration superficielle

Quand plusieurs individus fonctionnent en « mode automate », l’organisation privilégie la rationalité pure et la performance chiffrée, au détriment de l’humain. Le rapport humain devient superficiel.

Conséquences dans l’entreprise : de l’invisibilisation à la stagnation collective

4.2.1 Rapports humains « froids » et superficiels

- Les échanges se focalisent sur la performance ou la compétition, sans réel partage humain.

- La peur d’être perçu comme « émotif » incite chacun à verrouiller son ressenti, limitant la sincérité.

4.2.2 Invisibilisation et marginalisation des « atypiques »

- Les collaborateurs qui ne suivent pas la dynamique de contrôle ou de rationalité extrême sont inconsciemment repérés (certains signaux « trahissent » leur sensibilité).

- Ils se retrouvent exclus ou relégués à des rôles secondaires, car perçus comme « peu fiables » ou « trop émotifs ».

- Des micro-agressions ou des stratégies d’isolement peuvent émerger : on ne les consulte pas, on ne les intègre plus aux projets, ou on les cantonne à des tâches subalternes.

4.2.3 Dénigrement et « mécanismes d’écrasement »

- Le groupe majoritaire (en mode automate) pratique, souvent sans s’en rendre compte, un dénigrement subtil de ceux qui restent authentiques ou expriment ouvertement leurs émotions.

- Ces manœuvres renforcent la cohésion des « automates » et maintiennent un climat intimidant pour toute personne qui tenterait d’apporter une perspective plus humaine.

4.2.4 Manque d’entraide véritable et dynamique d’équipe limitée

- Par crainte d’exposer sa vulnérabilité, chacun se replie sur son périmètre, cherchant à contrôler ses tâches plutôt qu’à coopérer.

- Les individus réellement empathiques finissent par s’auto-censurer ou se mettre en retrait, ce qui appauvrit la collaboration et l’esprit d’équipe.

4.2.5 Frein à la créativité et à l’innovation

- L’innovation suppose de l’ouverture, de la prise de risque, et une ambiance où l’on ose s’exprimer librement.

- Dans un environnement dominé par la compétition et la rationalité poussée, on évite d’exprimer des idées originales ou des intuitions qui pourraient être jugées « non scientifiques » ou « émotives ».

- Résultat : la créativité s’étiole, tout comme l’envie de proposer autre chose que la norme établie.

4.2.6 Rotation de personnel et quête d’alignement

- Les profils plus sensibles ou désireux de relations authentiques ne se sentent pas à leur place et finissent par partir (turnover).

- Ceux qui s’adaptent malgré leur sensibilité risquent un mal-être durable (sentiment de se trahir), pouvant conduire à un burn-out ou à une perte de motivation profonde (quiet quitting).

4.2.7 Risque de gestion de crise inefficace

- En cas de crise (conflit interne, changement majeur de marché), l’absence de sincérité et de capacité d’écoute mutuelle fait que les signaux faibles ne remontent pas.

- Les décisions se fondent sur le contrôle ou l’apparence de certitudes, sans réelle empathie pour les collaborateurs ni adaptabilité aux aléas humains, ce qui aggrave la crise à moyen terme.

Exemple anecdotique :

Laure est ingénieure R&D, réputée pour sa créativité et sa capacité à s’investir humainement avec ses collègues. Pourtant, dans son service où règnent la compétition et la rationalité extrême, son empathie est perçue comme un signe de « fragilité ».

Peu à peu, on ne l’invite plus aux réunions stratégiques, en prétextant qu’elle est « trop sensible » ou « pas assez technique ». À la machine à café, on glisse qu’elle « manque de rigueur » parce qu’elle ose parfois exprimer ses émotions – ou se soucier de l’ambiance d’équipe.

Tandis que d’autres, plus « froids », sont valorisés pour leur prétendue « efficacité », Laure se retrouve marginalisée, cantonnée à des tâches subalternes. Elle observe ses idées passer inaperçues, parfois même reprises par un collègue automate qui, sans empathie, les présente comme siennes en réunion.

Résultat : Laure se sent de plus en plus isolée et doute d’elle-même. Le système, majoritairement en « mode automate », la juge « trop émotive ». Si elle persiste à valoriser l’humain et l’écoute, c’est au prix d’une certaine solitude. Si elle se « durcit » pour s’adapter, elle redoute de perdre son authenticité. Cette dissonance finit par l’épuiser mentalement, la mettant face à un choix cruel : s’aligner ou partir.

En somme, quand l’entreprise valorise (explicitement ou implicitement) la dissociation émotionnelle et la rationalité à outrance, ceux qui conservent leur sensibilité subissent une forme d’invisibilisation ou de marginalisation. Ce phénomène n’est pas nécessairement planifié : il découle du fait que le groupe majoritaire en « mode automate » repère inconsciemment les « dissidents » (plus empathiques), qu’il perçoit comme « déstabilisants » ou peu « fiables » dans une logique de performance et de contrôle.

Ce climat aboutit à une collaboration réduite au minimum, un déficit de confiance mutuelle, une baisse de créativité et un flux de départs chez les talents qui n’acceptent pas d’entrer dans une dynamique de rationalité froide. A long terme, l’organisation s’enlise, parce qu’elle écarte précisément les personnes capables de régénérer la cohésion et l’innovation.

4.3 Au niveau sociétal (macro) : un climat de « lissage » et de contrôle

Une majorité de « dissociés » encourage une société orientée sur la compétition, la concurrence, le contrôle, la « réussite » sans écoute profonde.

- Phénomène de lissage émotionnel : exprimer ses émotions est mal vu, la sensibilité est marginalisée. Les expressions émotionnelles sont jugées « faibles ».

- Difficile de bâtir une solidarité authentique : on valorise l’individualisme et la rationalité extrême, la compassion restant reléguée au second plan.

- Les projets collectifs fondés sur l’empathie rencontrent des obstacles, la société privilégie la rationalité extrême et la productivité. (voir les évènements en 2025 aux Etats-Unis)

5 Le cas des agences spatiales et la priorité à la collaboration

A la Cité de l’Espace, les missions spatiales sont décrites comme hautement critiques. Les agences (NASA, ESA, etc.) mettent l’accent sur la capacité à collaborer sous stress. Elles effectuent des évaluations psychologiques poussées pour s’assurer que les futurs astronautes sachent maintenir de vraies relations d’entraide et qu’ils ne basculent pas dans un besoin de contrôle excessif.

- Des tests en groupe, des situations simulées d’isolement et de stress intense, voire des immersions en milieux confinés, révèlent si un candidat cherche à dominer à tout prix ou s’il sait faire preuve d’ouverture émotionnelle et d’écoute.

- Ces protocoles peuvent ne pas exprimer clairement la notion de « verrou émotionnel », mais l’objectif sous-jacent ressemble : ils veulent éviter qu’un individu coupé de ses émotions nuise à l’équipage. La NASA ou l’ESA privilégient ceux qui savent réguler leurs peurs sans sombrer dans l’autoritarisme ou la dissociation.

Cette approche traduit une forme de prise de conscience : maintenir une empathie active et une authentique collaboration importe autant, sinon plus, que la performance technique, car l’enjeu collectif sur l’ISS exige une cohésion humaine solide.

6 Conclusion

Chez l’animal, la dissociation empathique répond à une nécessité ponctuelle (chasse, défense), puis disparaît aussitôt.

Chez l’humain, à cause d’une projection (craintes de revivre une souffrance) et de blessures non identifiées, ce mécanisme peut s’installer de manière durable, transformant la personne en « automate » : par verrouillage des émotions, du désir et de l’empathie, sans même qu’elle en ait conscience.

Les conséquences s’observent à tous les niveaux :

- Micro (couple) : dynamique de contrôle ou triangle de Karpman,

- Méso (entreprise) : déshumanisation, performance avant tout,

- Macro (société) : lissage émotionnel et culture du contrôle.

Au cœur de cette bascule se trouve une peur inconsciente, et tout se joue dans cette peur inconsciente : pour éviter la douleur potentielle future, le cerveau verrouille peu à peu ses émotions (dont l’empathie). Or, dès lors qu’on reconnaît et apaise cette blessure initiale, on désamorce peu à peu ce « verrouillage » et on peut renouer avec une sensibilité plus libre – comme la lionne qui, sitôt la chasse terminée, redevient empathique envers ses petits.

La clé réside dans la prise de conscience qu’il s’agit d’un mécanisme inconscient mis en place pour éviter la souffrance. Dès qu’on identifie et apaise cette blessure, on peut désamorcer progressivement la « verrouillage empathique » et renouer avec une sensibilité plus libre – comme la lionne qui, sitôt la chasse terminée, redevient empathique envers ses petits.

7 Annexe : Références

Note :

Cette liste permet d’approfondir l’idée que la peur inconsciente, la dissociation émotionnelle et l’empathie ne relèvent pas seulement de l’opinion, mais sont étudiées et discutées dans différents champs (éthologie, neurosciences, psychologie).

Frans de Waal.

Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are ? (2016) – Apporte des éclairages sur l’empathie et la cognition chez les primates.

Jane Goodall.

In the Shadow of Man (1971) – Témoignages et observations pionniers sur l’empathie et les comportements complexes chez les chimpanzés.

Joseph LeDoux.

The Emotional Brain (1996) – Décrit la façon dont le cerveau (amygdale, etc.) gère les émotions et la peur.

Lisa Feldman Barrett.

How Emotions Are Made (2017) – Explique les mécanismes neuronaux de la construction émotionnelle et évoque l’importance du contexte.

Antonio Damasio.

Descartes’ Error (1994) – Montre que la rationalité humaine s’appuie en réalité sur l’émotion, ouvrant la piste de « verrouillages » quand l’émotion est niée.

Marie-France Hirigoyen.

Le harcèlement moral (2000) – Illustre divers mécanismes de manipulation et d’écrasement dans la sphère relationnelle et professionnelle.

Frans de Waal.

Mama’s Last Hug (2018) – Traite plus précisément de l’empathie chez les grands singes, avec des parallèles sur la cognition humaine.

Gabor Maté.

When the Body Says No (2003) – Explique comment des peurs ou traumatismes non résolus influencent durablement le comportement et la santé.

Laisser un commentaire